Николай Гумилев - Где небом кончилась земля : Биография. Стихи. Воспоминания

- Название:Где небом кончилась земля : Биография. Стихи. Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-32342-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гумилев - Где небом кончилась земля : Биография. Стихи. Воспоминания краткое содержание

«Там длинные пламени реют, как два золотые крыла…»

Читателям этой книги представляется фантастическая возможность – преодолеть пространство и время, постоять на бастионах Кронштадта, просидеть до рассвета в кабаре «Бродячая собака», стать свидетелем африканской охоты и увидеть собственными глазами атаку кавалеристов, услышать любовные признания и ощутить почти неуловимый запах духов, которыми пользовались женщины девятьсот десятых годов. И везде рядом с ними будет Николай Гумилев, знаменитый поэт, бесстрашный воин, человек чести. Стихи его в этой биографической композиции звучат иначе, нежели в толстых однотомниках и собраниях сочинений, они звучат так, как звучали в прижизненных сборниках поэта, еще не утратив связей с событиями, их породившими.

Где небом кончилась земля : Биография. Стихи. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не надо напоминать, что восковые свечи – вещь дорогая. Они, в отличие от распространенных в народе сальных, давали более чистое пламя. Вследствие того что стоили они недешево, восковые свечи являлись символом достатка или праздника, когда грешно было скупиться.

Вопрос в другом. Почему за плечами воинов видны серафимы? Что это, символ грядущей победы, ее залог?

Не знаю, случайное ли это совпадение, но схожий образ возник у совершенно иного автора, но такого же визионера, каким был и Гумилев. 29 сентября 1914 года в газете «Ивнинг ньюс» появился рассказ А. Макена «Лучники». В рассказе этом (написанном в очерковой манере, а потому воспринятом всеми как репортаж с места событий) говорилось о сражении, разыгравшемся 23-24 августа 1914 года под городом Монс или по-фламандски Берген (дело происходило в Бельгии). Британские экспедиционные силы были атакованы 1-й германской армией, втрое превосходящей англичан по численности – против 70 тысяч человек воевало около 200 тысяч. И все же англичане смогли избежать окружения и разгрома. А. Макен описал некоторые подробности сражения, которого не видел (он сам обо всем узнал из газет) и упомянул, что неожиданно в самый трудный момент англичане заметили: на их стороне против немцев сражаются небесные лучники, благодаря им англичане и смогли выстоять в этом бою. Образ, придуманный А. Макеном, не просто приобрел популярность, потом и сами участники сражения утверждали, что видели небесное воинство, поражающее стрелами врагов. Легенда об ангелах Монса стала одной из самых известных легенд XX века.

Николай Гумилев. 1914 г.

И если уж речь зашла о совпадениях и перекличках, то скажу, что попытки представить, будто поэзия Гумилева не оказала влияния на стихи советских поэтов – попытки напрасные. Хрестоматийные строки М. Кульчицкого содержат не просто прямую отсылку к первоисточнику, они развивают образ, заимствованный у Гумилева. Образ вырастает и становится символом, основой мировоззрения.

Война ж совсем не фейерверк,

А просто трудная работа,

Когда, черна от пота, вверх

Скользит по пахоте пехота.

Борозды, которые оставляют в размокшей земле оскальзывающиеся ноги, ждут посевов, политые солдатской кровью и солдатским потом. Тяжесть военных будней такова, что к ним подходит слово «страда», слово, определяющее самую тяжкую пору для земледельца.

Другие стихи Гумилева, также вошедшие в сборник «Колчан», не менее конкретны, хотя конкретность эта совсем иная: не ощущения, а точной детали, причем до того точной, что стихотворение впервые увидело свет с изъятиями, цензура не пропустила строк, где сказано о голоде.

Град обреченный. Литография Н. Гончаровой, 1914 г.

Наступление

Та страна, что могла быть раем.

Стала логовищем огня,

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки,

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий.

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,

Словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу

Отступающего врага.

Наступление русских войск и бои под Владиславовом, происходившие в октябре 1914 года, описаны Гумилевым не только в стихах. Письмо от 1 ноября, адресованное М.Л. Лозинскому, рассказывает о том же, и я не думаю, что рассказ отличается от стихов большим прозаизмом, тональность письма приподнятая: «Пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступлении, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаемом Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охранении, ночью срывался с места, заслыша ворчание подкрадывающегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следовании отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мне мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, – я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья – в то же время минута усталости и скуки. Я теперь знаю, что успех зависит совсем не от солдат, солдаты везде одинаковы, а только от стратегических расчетов – а то бы я предложил общее и энергичное наступление, которое одно поднимает дух армии. При наступленьи все герои, при отступленьи все трусы – это относится и к нам, и к германцам».

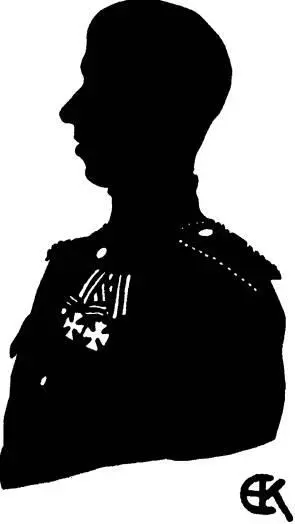

Гумилев. Силуэт Е. Кругликовой, 1910-е гг.

Следует подчеркнуть, две последних фразы, чего вовсе не подразумевал автор письма, заключают как бы аксиомы, поскольку абсолютно иные люди, независимо от Гумилева (а он независимо от них), высказывали нечто подобное. К. Клаузевиц, теоретик военного дела, служивший в армиях разных государств, иронично заметил: нет на свете ни одной армии, где бы не говорили, что их солдаты – самые лучшие в мире, а М. Зощенко, отвечая на вопрос – каковы же люди по своей сути, хорошие или плохие, не без меланхолии заявил, что в хорошие времена – люди хорошие, в плохие времена – плохие, а в ужасные времена – они ужасные.

Пишет Гумилев письма и жене, хотя к тому моменту они с А. Ахматовой, кажется, были связаны только узами брака и чувствами дружескими, физически они близки уже не были. Дневник, который ведет Гумилев, превратится впоследствии в «Записки кавалериста» (фрагменты в качестве отдельных корреспонденций публиковались в газете «Биржевые ведомости»).

Отзыв о Гумилеве его сослуживца ротмистра Ю. Янишевского, необычайно лестный: «Гумилев был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне – у нас обоих была любовь к природе и скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой человек мне нужен, когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар…» Увы! Все это оказалось лишь мечтами».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: