Владимир Келер - Сергей Вавилов

- Название:Сергей Вавилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Келер - Сергей Вавилов краткое содержание

В 1911 году в знак протеста против произвола царского правительства Московский университет покинул великий русский физик П. Н. Лебедев. В подвале дома в Мертвом переулке он организовал физическую лабораторию. Его помощником в этой «подпольной лаборатории» стал Сергей Вавилов.

После Октября С. И. Вавилов беззаветно отдает весь свой талант служению социалистической Родине. Имя С. И. Вавилова, автора пятисот научных работ, приобретает мировую известность. Огромное значение для развития всей советской науки имела деятельность С. И. Вавилова на посту президента Академии наук СССР.

Эта книга — первая популярная биография крупнейшего советского физика.

Сергей Вавилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сергей Иванович разработал метод экспериментального определения энергетического выхода люминесценции. Это был тепловой метод.

Ученый предложил сравнивать между собою нагревание люминесцирующих и нелюминесцирующих растворов под влиянием одного и того же количества поглощенной ими световой энергии. Естественно, что в нелюминесцирующем растворе, где нет вторичного излучения (то есть люминесценции), вся световая энергия превращается в тепло. Не то в люминесцирующем растворе. Здесь некая доля первичной световой энергии превращается во вторичное излучение, расходуется на возбуждение люминесценции.

Теоретически рассуждая, светящийся раствор должен нагреваться при облучении меньше несветящегося. Сравнивая нагревания обоих веществ между собою, можно подсчитать энергетический выход люминесценции, то есть коэффициент полезного действия данного изучаемого явления.

Все казалось простым и осуществимым. Увы, простота была лишь в самой идее. Едва Вавилов попытался проверить новый метод на практике, он убедился, что это невероятно сложно. Температура облучаемых растворов поднималась незначительно. Тепловые же потери в окружающее пространство оказались весьма большими. При тех более чем скромных лабораторных возможностях, которыми в те времена располагали экспериментаторы, не могло быть и речи о точных измерениях.

Что же оставалось делать? Отказаться от намеченной цели? Подождать, пока лабораторная техника не подтянется до требуемого уровня?

На это Сергей Иванович пойти не мог. Неудачи лишь раззадоривали его, порождали в нем утроенное рвение в решении проблемы. В борьбе с обстоятельствами, мешающими исследованиям, ученый всегда выходил победителем.

И не было у Вавилова неудач, которые в конечном счете не стали бы ступенью к открытию, ценному для физики. Порой при этом рождался новый метод исследования. Порой добывались ранее неизвестные важные научные сведения.

«Если пока нет прямого пути к раскрытию энергетики люминесценции, — вероятно, рассуждал ученый, — значит, надо поискать путей окольных. Не может быть, чтобы разница в выходе люминесценции не проявила себя в чем-нибудь еще, кроме разницы в нагреве светящихся и несветящихся растворов. Наряду с абсолютным, тепловым методом определения кпд люминесценции должен существовать и какой-то другой, косвенный, относительный метод. Какой же именно?»

Может быть, Сергей Иванович думал и не так, как здесь написано. Но смысл его рассуждений, когда он искал доступных способов количественной оценки холодного свечения, примерно сводился к этому. Во всяком случае, одновременно с тепловым методом Вавилов разрабатывал другой остроумный метод, где абсолютные измерения были заменены относительными.

Уже в 1924 году он смог опубликовать работу под названием «Выход флуоресценции растворов красителей», где впервые привел опытные данные о кпд люминесценции различных веществ.

В чем суть относительного спектрофотометрического метода Вавилова по определению энергетического выхода люминесценции?

Сердцем экспериментальной установки был чрезвычайно распространенный в те годы спектрофотометр Кёнига — Мартенса, прибор для измерения силы света, светового потока и некоторых других свойств света. Экспериментатор располагал друг подле друга две поверхности: одну — белую, матовую, рассеивающую почти весь свет, падающий на нее, и другую — поверхность прозрачной плоской кюветы, в которую наливалась исследуемая флуоресцирующая жидкость. Затем они обе подвергались одинаковому облучению.

Поверхности тотчас начинали светиться. Однако природа этого свечения, как легко понять, была различной. Матовая пластинка просто отражала падающий на нее свет. Из кюветы же в фотометр струился свет люминесценции. Если бы в сосудик наливалась жидкость, не обладающая свойством холодного свечения, вторая поверхность ничего не излучала бы. В другой, идеальной крайности весь возбуждающий свет превратился бы во вторичное излучение, и поверхность стала бы светиться с предельной интенсивностью.

Учтя различие законов рассеянного отражения света и света люминесценции (чего не делали предшественники Вавилова — Роберт Вуд и Дюнуайе, проводившие похожие по идее опыты), Сергей Иванович получил более или менее точные значения выходов люминесценции. Он исследовал десять разных красителей, растворенных в воде или в спиртах. Одиннадцатым источником холодного свечения у него служило урановое стекло.

С. И. Вавилов в своей фронтовой лаборатории (1916 г.).

С. И. Вавилов (отмечен крестиком) в действующей армии (1915 г.).

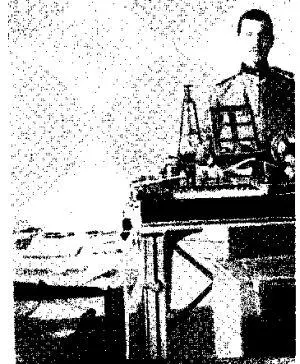

С. И. Вавилов на фронте (1916 г.).

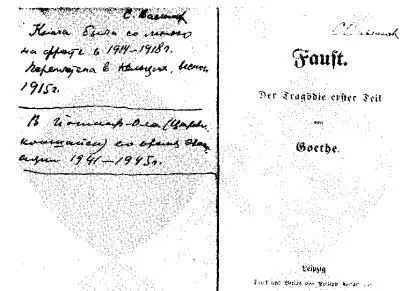

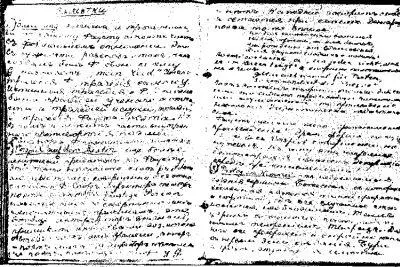

Первый разворот с надписями любимой книги С. И. Вавилова — «Фауста».

Две странички записок в томике «Фауста».

Ольга Михайловна Вавилова (1920 г.).

Сергей Иванович Вавилов в первые годы революции.

Результаты опытов были ошеломляющими. Типичные люминесцирующие вещества — растворы флуоресцеина — показали выход люминесценции от 66 до 80 процентов! Не тысячные и не сотые доли энергии падающего света, а в отдельных случаях — четыре пятых превращалось в холодное излучение! Свечение люминесценции для некоторых веществ оказывалось главным, а не побочным процессом.

Это было как бы вторым рождением люминесценции, рождением ее для практики. Ведь открывался новый способ несложного, но эффективного преобразования лучистой, то есть электромагнитной, энергии в свет.

— Открытие Вавилова коренным образом меняет наши представления о роли явления люминесценции, — заявил глава ленинградских оптиков Д. С. Рождественский на четвертом съезде физиков в 1924 году, познакомившись с работой московского коллектива. — Мы должны изменить прежнее пренебрежительное отношение к ее практическим возможностям.

Двадцать пять лет значения выходов люминесценции, полученные Вавиловым, были, по существу, единственными и признавались как эталоны во всем мире. Лишь в 1949 году они были проверены более точным, разработанным опять-таки Вавиловым тепловым методом. Проверку произвел один из учеников Сергея Ивановича, М. Н. Аленцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: