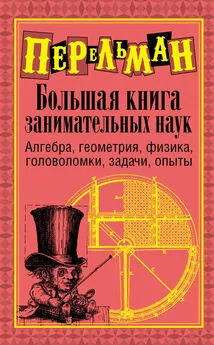

Г.И. Мишкевич - Доктор занимательных наук

- Название:Доктор занимательных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г.И. Мишкевич - Доктор занимательных наук краткое содержание

Книга рассказывает о жизни и деятельности Я.И.Перельмана, основателя особого направления в научной популяризации - занимательного, инициатора создания в Ленинграде "Дома занимательной науки".

Доктор занимательных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На столе стояла стеклянная ступка с хорошо пригнанным пестиком-поршнем. В ступку наливали воду, и экскурсовод приглашал: «Попробуйте толочь воду в ступе». Однако толочь ее вопреки известной поговорке никому не удавалось. Текст под ступой гласил: «Итак, вы сами имели возможность убедиться в практической несжимаемости воды».

Стайки школьников окружали экспонат «Маятник Максвелла», наблюдая за явлением упругого удара стальных шариков, подвешенных на тонких нитях. Всех поражало в этом приборе то, что сколько бы шариков вы ни оттянули для удара по остальным, с противоположного конца отскакивало ровно столько же. Рядом висело панно, изображавшее цирковой номер - атлет держит на груди массивную наковальню, а его ассистент ударяет по ней огромным молотом: еще один пример механики упругого соударения тел.

Перельман знал, что многие, позабыв элементарную физику, часто путают понятия массы и веса. Чтобы дать наглядное представление о них, в ДЗН имелась соответствующая экспозиция. На столе стояли два стеклянных ящика. В одном из них (меньшем) лежал свинцовый брусок, а в другом (большем) - хлопковый пух в неспрессованном виде. Под ящиками подпись: «Вес 1 килограмма. Что, по-вашему, тяжелее: килограмм свинца или килограмм пуха?»

Так наглядно демонстрировались понятия о количестве вещества в разных объемах при одинаковой силе притяжения их землей. На этом, однако, дело не завершалось, у экспоната имелось «двойное дно», так как тут же следовал вопрос экскурсовода: «Что тяжелее: тонна дерева или тонна стали?»

Посетители, уже умудренные опытом на примере пуха и свинца, дружно ответствовали: «Масса одинаковая, объемы разные». Такой, казалось бы, правильный ответ, оказывался на деле ошибочным. Начиналось коллективное вычисление потерь в весе дерева и стали, взвешиваемых в воздухе, согласно закону Архимеда. Ко всеобщему удивлению выяснялось, что тонна дерева почти на 2,5 килограмма тяжелее тонны стали…

Конечно, в зале физики была собрана коллекция моделей и рисунков вечных двигателей - рычажных, пневматических, тепловых, пружинных, водяных и прочих [47] [47] Чрезвычайно интересная историческая сводка попыток создания вечного двигателя, начиная с XIII века и кончая нашими днями, дана в книгах А. Орд-Хьюма «Вечное движение» (М., Знание, 1980 г.) и С. Михала «Вечный двигатель вчера и сегодня» (М Мир. 1984 г.).

] . Стоял там и диск из желтого дуба со стальными шарами, который Яков Исидорович показывал в 1923 году слушателям военно-морского училища и который демонстрировался в павильоне на Елагином острове. Скрытый в крышке стола электродвигатель приводил в действие эту грохочущую машину.

Над группой экспонатов этого рода висел планшет с изречением Леонардо да Винчи: «О, исследователи вечного движения, сколько суетных планов создали вы при подобных исканиях!» А ниже почерком Перельмана было крупно написано: «Я знал рабочего, тратившего все свои заработки и сбережения на изготовление моделей «вечного двигателя» и дошедшего вследствие этого до полной нищеты. Он сделался жертвой своей неосуществимой идеи. Полуодетый, всегда голодный, он просил дать ему средства для постройки «окончательной модели, которая уже непременно будет двигаться». Грустно было сознавать, что этот человек подвергался лишениям единственно лишь вследствие плохого знания элементарных основ физики. Не уподобляйтесь же этому изобретателю! Я.И. Перельман».

Громкий смех вспыхивал у красочного панно, посвященного басне И.А. Крылова: воз с поклажей тянет вверх лебедь, в воду, вбок, увлекает щука, а рак, пятясь, тащит назад.

По баснописцу Крылову выходило, что из такого действия механических сил толку получиться не могло - «а воз и ныне там». Но, по физику Перельману, получалось нечто совсем иное.

На панно была изображена также схема действия трех механических сил, указанных баснописцем. Однако он ничего не сказал о четвертой силе - силе тяжести, направленной строго вниз. А с ее учетом получится, что лебедь, рвущийся в облака, не только не мешает работе рака и щуки, но, напротив, помогает им, так как уменьшает силу тяжести и трение колес о почву (а может быть, и полностью уравновешивает груз; ведь у Крылова говорится: «поклажа бы для них казалась и легка»). Остаются силы тяги рака и щуки. Обе эти силы направлены под углом одна к другой. Из построенного на схеме параллелограмма сил видно, что их равнодействующая обязательно должна сдвинуть воз с места!

Экспозиция зала завершалась комнатой оптики, которую называли так: «Не верь глазам своим!»

Видный советский специалист, профессор Государственного оптического института М.Л. Вейнгеров совместно с Перельманом придумал чудеса для этой комнаты. Различное цветовое освещение (в том числе ультрафиолетовыми, инфракрасными и рентгеновскими лучами) и флуоресцирующие краски волшебно изменяли предметы в комнате. Черный невзрачный глобус вдруг начинал светиться словно сделанный из алмаза; яркой красной краской выделялась на глобусе территория СССР… Белый снег на картине становился желтым… Алая роза, стоявшая в вазе, превращалась в синюю… Вместо плачущей девочки на цветной фотографии возникал хохочущий старик… На другой картине осень сменялась весной… Барельефы в стенных нишах светились «неживым» светом, скульптуры не давали тени, рентгеновская трубка любезно показывала содержимое кошельков, отбрасывала на экран тени костей скелета…

Главным экспонатом здесь была гостиная, устроенная в глубокой нише - эркере. Загорался красный свет, возникала комната, оклеенная светлыми шпалерами. На стене картина, изображающая Петра I на пустынном невском берегу. На стене календарь с датой «15 октября 1703 года» (год основания Петербурга). Рядом ваза с цветами, графин с водой. Щелкал выключатель, комната на мгновение погружалась в мрак, затем вспыхивал зеленый свет, и комната разом преображалась. Вода в графине становилась угольно-черной, вместо невского берега возникал берег Фонтанки и Дом занимательной науки, дата на календаре появлялась новая - «15 октября 1935 года», а вазу с цветами сменяла чернильница…

В этой комнате все покоилось на законе Ньютона о свете и цвете.

Для любителей оптических эффектов имелась большая коллекция рисунков, объединенных общей темой «Обманы зрения», и, кроме того, десятка два калейдоскопов, сделанных Н.Г. Тимофеевым под старину - в «сафьяновых» футлярах. Посетители, особенно школьники, с интересом вертели трубки, любуясь причудливой игрой симметричных разноцветных узоров. На планшете - строки баснописца А. Измайлова:

Смотрю - и что ж в моих глазах?

В фигурах разных и звездах

Сапфиры, яхонты, топазы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: