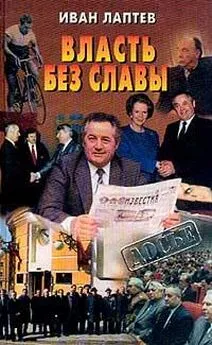

Иван Лаптев - Власть без славы

- Название:Власть без славы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-Пресс

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-224-03229-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Лаптев - Власть без славы краткое содержание

Автор книги — главный редактор газеты «Известия» в эпохальные перестроечные времена, председатель Совета Союза Верховного совета СССР во время жесточайшего противоборства Горбачева и Ельцина — всегда находился в гуще политических событий. С кем только не сводила его судьба! Нет нужды перечислять имена — лучше адресуем читателя к этой любопытнейшей книге, написанной острым и высокопрофессиональным пером.

Власть без славы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не обошла автор и практику «отказничества» от социализма, когда некоторые граждане-космополиты хотят сменить место жительства, а нас никто не учит видеть в этом классовую и национальную измену, а не права человека. Скорей всего, это представители «контрреволюционных» наций.

Совсем плохо для молодежи, что в русле этих двух упомянутых течений создаются неформальные организации, которые еще и политизируются, начинают говорить о «разделении власти» на основе «парламентского режима», «свободных профсоюзов», «автономных издательств» и т. д. (напомню, что все эти вопросы и были вынесены на XIX партконференцию). За этим скрывается вопрос — признавать или не признавать руководящую роль партии, рабочего класса в социалистическом строительстве, в перестройке. А из этого, в свою очередь, вытекает другой важный вопрос — о роли социалистической идеологии. Тут нам надо действовать по-ленински. Когда Ленин столкнулся с манипуляциями, например, Питирима Сорокина, он не только упрекнул тогдашних работников средств массовой информации в неопытности, не только сравнил пригодность «этих профессоров и писателей» в деле воспитания масс с пригодностью растлителей для воспитания малолетних, но и сообщил, что, понимай это революционный пролетариат, он бы «вежливо выпроводил» их из страны. [20] Что потом и произошло: крупнейшие ученые в сфере общественных наук были посажены на пароход и высланы за рубеж. Многие из них стали светилами мировой науки. В частности, вся социология базируется на работах П. Сорокина.

Так бы, дескать, поступить и с авторами разных поделок, которые под предлогом нравственного и духовного «очищения» размывают грани и критерии научной идеологии, манипулируя гласностью, насаждают внесоциалистический плюрализм, что тормозит перестройку в общественном сознании…

Такие вот у нас были преподаватели химии, изучавшие и книги Б. Суварина, выпуска 1935 года, и мемуары генерала де Голля, и религиозно-мистическую русскую философию и даже работы Л. Троцкого, в 1988 году еще малодоступного, и очень многое другое, что содержалось либо в записках, подготовленных в отделах ЦК КПСС, либо в книжках, рассылаемых по специальному списку под грифом «Сов. секретно».

Конечно, от Нины Андреевой в этой статье была только подпись, хотя последующие действия автора показали, что она полностью разделяет идеи, под которыми поставила свой автограф. Статья готовилась в аппарате ЦК КПСС, дорабатывалась в редакции, «помогали» автору весьма квалифицированные гости, выезжавшие в Ленинград. Но дело не в этом.

В день выхода письма-статьи нас, редакторов центральных газет, руководителей телевидения и радио собрал в своем кабинете Е. К. Лигачев. Примерно полчаса разговор шел о работе прессы, о проблемах перестройки. Потом Лигачев не выдержал:

— Я вот сегодня в «Советской России» статью прочитал — письмо Нины Андреевой. Замечательное, скажу вам, выступление! Читали?

Все молчали. Молчал и я, хотя статью прочитал и уже утром в 10 часов на ежедневном заседании редколлегии сказал, что, видимо, началась открытая схватка и каждый из нас должен самостоятельно сделать свой выбор. Кузьмич между тем продолжал:

— Прошу вас всех руководствоваться положениями этой статьи. И это не только моя позиция!

Разъезжались мы по редакциям озадаченные. Горбачева в это время в Москве не было, он как раз 13-го улетел в Югославию. Яковлев находился с визитом, по-моему, в Монголии. Может быть, статья была с ними заранее согласована? Среди интеллигенции началась паника, значение статьи, опубликованной в органе ЦК КПСС, а тогда «Советская Россия» была в таком статусе, все понимали хорошо. В периферийные газеты через ТАСС ушло указание перепечатать статью. Партийные комитеты начали обсуждать ее на собраниях и семинарах. Позже оказалось, что некоторые первые секретари самостоятельно распорядились перепечатывать статью во всей прессе, вплоть до «районок» и провести обсуждение обязательно и повсеместно. По стране подуло очень холодным ветром.

Примерно через неделю Горбачев и Яковлев вернулись, но никакой реакции от них не последовало. Я позвонил Яковлеву, осторожно спросил, что происходит. «Перетягиваем канат», — коротко ответил он. Стало ясно, что ситуация суровая.

К этому времени мы уже знали — журналисты всегда первыми успевают на запах жареного, — что некоторые члены Политбюро, другие партийные бонзы звонили Нине Андреевой, поздравляли и благодарили ее за статью. Кое-кто из них, например В. И. Воротников, прямо сказал Горбачеву, что статья может служить «эталоном». Как коротко отмечает бывший генсек в своих мемуарах «Жизнь и реформы», другие дружно поддержали его. [21] Горбачев М. Жизнь и реформы. К. 1., М., 1995. С. 382.

Лодка уже почти черпала бортом воду.

Два дня, 24 и 25 марта, Политбюро обсуждало эту статью, такое она имела значение для тех дней. Под давлением Горбачева, поддержанного Рыжковым, Шеварднадзе и Яковлевым, «читатели и почитатели» статьи стали «отрабатывать назад». В. И. Воротников сказал, что ему «так показалось», Л. Н. Зайков заявил, что вовсе не давал указаний обсуждать ее в московских парторганизациях, А. А. Громыко и В. М. Чебриков перевели разговор на проблемы единства партии, их поддержал Е. К. Лигачев, выступив за сохранение единства в Политбюро. М. С. Соломенцев сообщил, что «еще раз внимательно прочитал» и понял, что статья односторонняя. В. В. Щербицкий зацепился за термин «контрреволюционная нация» и сказал то, о чем все старательно умалчивали, а именно, что за публикацией стоит не только Андреева, а определенная группа, излагающая «явно не наши позиции». Д. Т. Язов доложил о единстве Вооруженных Сил, но закончил тем, что печатью надо руководить. И так далее — выступили практически все члены Политбюро и кандидаты в члены. Статья была признана ошибочной, газета «Правда» получила поручение дать на нее серьезный и принципиальный ответ. [22] См. там же. С. 382–386.

Но, как обычно, общественность об этом не знала. Статья для «Правды» готовилась долго и была опубликована только 5 апреля. Отбой обсуждениям давать не торопились, и кое-где они все еще шли, выявляя тот факт, что сторонников постоять за товарища Сталина и за научную идеологию у нас в стране большинство.

Я тоже не знал ни об обсуждении на Политбюро, ни о поручении «Правде», хватало своей газеты. За 3–4 дня перед публикацией, помню, это была суббота, что для редакторов «Правды» и «Известий» не имело значения — газеты выходили в свет все 7 дней недели, позвонил Яковлев и попросил заехать. Я помчался на Старую площадь. АЭН, как мы его между собой называли, показал мне набор статьи «Принципы перестройки: революционность мышления и действий».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Генри Каттнер - Власть и слава [сборник]](/books/1056553/genri-kattner-vlast-i-slava-sbornik.webp)