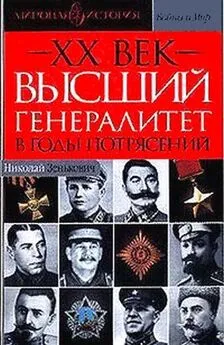

Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история

- Название:Высший генералитет в годы потрясений Мировая история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-Пресс

- Год:2005

- ISBN:5-224-04950-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история краткое содержание

Николай Зенькович, автор более 20 книг захватывающих исторических расследований, изданных в серии «Досье», создал уникальное произведение — драматическую хронику «ХХ век. Высший генералитет в годы потрясений».

Расколов в начале века русскую армию на две — Белую и Красную, генералы в итоге погубили русскую государственность и самих себя. В конце века армия, на этот раз Советская, снова раскололась, и снова печальным результатом стала потеря государства. В обоих случаях любимым оружием генералитета были доносы и предательство, лжесвидетельства и клевета.

Высший генералитет в годы потрясений Мировая история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первые два дня начала военных действий моим частям двигаться нельзя было из-за огромного количества самолетов противника. Буквально каждая наша автомашина расстреливалась противником. Силы были неравные. Враг превосходил нас во всех отношениях.

Ошибки в моей работе были, и я прошу дать мне возможность искупить свои ошибки.

(Суд удаляется на совещание. По возвращении председательствующий в 3 часа 20 мин. огласил приговор. В 3 часа 25 мин. председательствующий объявил судебное заседание закрытым. Судьба генералов была решена за 5 минут).

Военной коллегии Верховного суда СССР

Москва 22 июля 1941 г.

Совершенно секретно

Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного суда Союза ССР в составе: председательствующего — армвоенюриста В. В. Ульриха, членов — диввоенюристов А. М. Орлова и Д. Я. Кандыбина, при секретаре военном юристе А. С. Мазуре в закрытом судебном заседании в г. Москве 22 июля 1941 г. рассмотрел дело по обвинению:

1. Павлова Дмитрия Григорьевича, 1897 года рождения, бывшего командующего Западным фронтом, генерала армии;

2. Климовских Владимира Ефимовича, 1895 года рождения, бывшего начальника штаба Западного фронта, генерал-майора;

3. Григорьева Андрея Терентьевича, 1889 года рождения, бывшего начальника связи Западного фронта, генерал-майора, — в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 193-17/6 и 193-20/6 УК РСФСР.

4. Коробкова Александра Андреевича, 1897 года рождения, бывшего командующего 4-й армией, генерал-майора, — в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 193-17/6 и 193-20/6 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые Павлов и Климовских, будучи первый — командующим войсками Западного фронта, а второй — начальником штаба того же фронта, в период начала военных действий германских войск против Союза Советских Социалистических Республик проявили трусость, бездействие власти, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу противнику оружия без боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым дезорганизовали оборону страны и создали возможность противнику прорвать фронт Красной Армии.

Обвиняемый Григорьев, являясь начальником связи Западного фронта и располагая возможностями к налаживанию боеспособной связи штаба фронта с действующими воинскими соединениями, проявил паникерство, преступное бездействие в части обеспечения организации работы связи фронта, в результате чего с первых дней военных действий было нарушено управление войсками и нормальное взаимодействие воинских соединений, а связь фактически была выведена из строя.

Обвиняемый Коробков, занимая должность командующего 4-й армией, проявил трусость, малодушие и преступное бездействие в возложенных на него обязанностях, в результате чего вверенные ему вооруженные силы понесли большие потери и были дезорганизованы.

Таким образом, обвиняемые Павлов, Климовских, Григорьев и Коробков вследствие своей трусости, бездействия и паникерства нанесли серьезный ущерб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создали возможность прорыва фронта противника в одном из главных направлений и тем самым совершили преступления, предусмотренные ст. ст. 193-17/6 и 193-20/6 УК РСФСР.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда СССР

1. Павлова Дмитрия Григорьевича, 2. Климовских Владимира Ефимовича, 3. Григорьева Андрея Терентьевича и 4. Коробкова Александра Андреевича лишить военных званий: Павлова — «генерал армии», а остальных троих военного звания «генерал-майор» и подвергнуть всех четырех высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества.

На основании ст. 33 УК РСФСР возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о лишении осужденного Павлова звания Героя Советского Союза, трех орденов Ленина, двух орденов «Красная Звезда», юбилейной медали в ознаменование 20-летия РККА и осужденных Климовских и Коробкова орденов «Красная Звезда» и юбилейных медалей «20-летие РККА».

Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.

Председательствующий В. Ульрих

Члены А. Орлов Д. Кандыбин

Эпилог

Минутку, а почему в приговоре отсутствуют обвинения в военном заговоре? Ведь следствие настойчиво требовало от Павлова подтверждений, что он преднамеренно открыл фронт немцам, чем совершил изменническое деяние? Куда девались обвинения о связях с врагами народа Тухачевским, Уборевичем, Мерецковым?

Суд разобрался во всем и исключил обвинение в заговоре как недоказанное? Отнюдь нет. В проекте приговора, представленном предварительно на ознакомление Сталину, Павлов обвинялся в антисоветском военном заговоре: «Проводил вражескую работу, выразившуюся в том, что в заговорщических целях не готовил к военным действиям вверенный ему командный состав, ослабил мобилизационную готовность войск округа, развалил управление войсками и сдал оружие противнику без боя…»

Прочитав проект, Сталин вызвал Поскребышева:

— Передайте, пусть выбросят всякую чепуху вроде «заговорщической деятельности». Остальной текст годится.

Часть 9

Оболганный и забытый

Как завязывались узелки

Узелки интереса к этому человеку драматичной судьбы завязывались у меня давно и туго.

В самом начале шестидесятых годов, я, в ту пору скромный студент, пробующий свои силы на ниве журналистики, сидел в «Телевизоре» — так называли обитатели старого Дома печати в Минске стеклянное кафе «Молодежное» — со знакомым сотрудником молодежной газеты, через которого проходили мои публикации. Был день выдачи гонорара, и «Телевизор» гудел многоголосым шумом богемной публики, читающей стихи, обсуждающей последние литературные и журналистские новости, беспрестанно ссорящейся и мирящейся, наполняющей и опустошающей фужер за фужером с дешевым сухим вином.

В гонорарные дни сюда приходили писатели, журналисты, художники, артисты. Здесь можно было встретить немало странных личностей, внешний облик которых ничего бы не сказал о характере их занятий даже проницательным инженерам человеческих душ. Одна из таких личностей подсела за наш столик. Мои компаньон плеснул в пустой фужер вина из ополовиненной нами высокой бутылки с длинным и узким горлышком, подвинул непрошеному гостю:

— Промочите горло, Аверьян Степанович! За успех нового газетера — крупно у нас выступил. Почти на полполосы…

Маленький, тщедушный, неопрятного вида человек, которого мой благодетель назвал по имени-отчеству, сначала с жадностью опрокинул содержимое фужера в редкозубый рот, вытер губы рукавом и только потом произнес:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Зенькович - ЦК закрыт, все ушли... [Очень личная книга]](/books/525639/nikolaj-zenkovich-ck-zakryt-vse-ushli-ochen-li.webp)