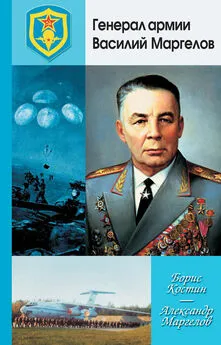

Александр Маргелов - Десантник № 1 генерал армии Маргелов

- Название:Десантник № 1 генерал армии Маргелов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС Образование

- Год:2003

- ISBN:5-94849-087-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Маргелов - Десантник № 1 генерал армии Маргелов краткое содержание

Эта книга о генерале армии, Герое Советского Союза, создателе современных Воздушно-десантных войск, командующем ВДВ Василии Филипповиче Маргелове.

Генерал Маргелов — гордой чести офицер, талантливейший военачальник и организатор войск, неподкупной совести и святой правды человек и патриот своей Родины.

Василий Филиппович Маргелов — золотой фонд нашей страны, ее гордость, честь и слава.

В книге рассказывается не только о нем, но и о том, как творилась история Великой Отечественной войны.

Образно, с широким охватом рисуют авторы многие эпизоды из боевых операций, в которых принимал участие легендарный генерал Маргелов.

И еще: очень трогательны страницы, где говорится о большой любви Василия Филипповича, которую он пронес через все военные годы и до конца своих дней.

Книга будет интересна и ветеранам ВОВ, и солдатам, и офицерам современной армии, и молодежи, всем, кто интересуется историей России и ее славных Вооруженных Сил.

Десантник № 1 генерал армии Маргелов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воистину Воздушно-десантные войска обрели в его лице своего надежного руководителя на многие годы. И не будет преувеличением сказать, что в их становлении и развитии от слабо вооруженных парашютно-десантных частей к современному высокомобильному роду войск решающая роль навсегда останется за Василием Филипповичем Маргеловым.»

Вступая в должность Командующего, Василий Филиппович получил войска боевые, высоко подготовленные, но состоящие, в основном, из пехоты с легким вооружением и военно-транспортной авиации (она была тогда составной частью ВДВ), оснащенной устаревшими самолетами Ли-2, Ил—14, Ту-2 и Ту-4 с весьма ограниченными десантными возможностями. Ил—12 (чисто пассажирский) и Ил—14 (имевший две боковые двери, транспортеры для десантирования грузов в правую и левую двери, прекрасное радиотехническое оборудование) буксировали планеры Як—14 с находящейся внутри них боевой техникой… В таком состоянии ВДВ не были способны решать крупные задачи в современных операциях. А ведь Ли-2 еще совсем недавно в годы Великой Отечественной войны считался «королем воздуха», самолетом-тружеником!

В 1949 году на вооружение войск была принята авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-76, разработанная конструкторским бюро, руководимым Н.А.Астровым. ее корпус из сварной листовой стали толщиной до 13 мм позволял защищать экипаж от пуль и осколков. В открытой рубке сверху была размещена 76-мм пушка Д-56Т с боекомплектом в 30 выстрелов. АСУ могла вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций благодаря прицелу ОПТ-2. На ее левом борту крепился ручной пулемет РП-46. Испытывался и плавающий вариант самоходки. Но от ее серийного производства пришлось отказаться, так как авиация не могла десантировать такие машины.

К 1951 году там же была создана более легкая, тоже гусеничная и с открытым верхом, АСУ-57 с меньшим весом за счет применения алюминиевых сплавов и уменьшения толщины брони (до 6 мм). Ее экипаж состоял из 4-х человек. Острые на язык десантники с большим юмором окрестили ее «голожопым «Фердинандом», но очень любили ее за маневренность и «умение» прыгать через довольно широкие рвы. В 1954 году появилась модифицированная плавающая АСУ-57П с улучшенной пушкой Ч-51М, но она не была принята на вооружение — достаточно было выпускающихся серийно АСУ-57, к тому же началась разработка уже новой, более мощной, техники. В это же время появилась достаточно мощная самоходная установка СУ-85, на которой была установлена 80-мм пушка Д-70, спаренная с пулеметом СГМТ. Лобовой лист корпуса толщиной 45 мм оберегал экипаж даже от бронебойных снарядов малого и среднего калибров. Как и вся послевоенная бронетанковая техника, самоходка была оснащена приборами ночного видения, радиостанцией, на корме крепились дымовые шашки БДШ-5. Су-85 дважды модернизировали, в результате чего боевое отделение прикрыли крышей, установили вентиляционную установку, а позже ее вооружение дополнили зенитным пулеметом ДШК. Но весила она более 15 тонн, десантирование ее посадочным способом стало возможным только с появлением самолета Ан-22. На вооружении ВДВ АСУ-57 и СУ-85 находились практически до появления боевой машины десантной — БМД-1. В середине 50-х годов в войска поступила противотанковая управляемая ракета (ПТУР, неправильно называемая снарядом — ПТУРС), что значительно усилило боевые возможности десантников по борьбе с танками. В это же время на вооружение десантников стали поступать ручные и станковые гранатометы и безоткатные орудия Б—10. Основным их достоинством была простота конструкции, небольшая масса и высокая бронепробиваемость (до 40 мм). Увеличивалось количество зенитных средств: в воздушно-десантном корпусе во время Великой Отечественной войны было 18 зенитных пулеметов, а к 1960 году только в воздушно-десантной дивизии было 36 зенитных установок ЗУ-23 (спаренная зенитная установка), которые находятся на вооружении и поныне.

В 1946-59 гг. улучшилось оснащение войск автомобильной техникой и современными (для того времени) средствами связи. Самым массовым оружием личного состава оставалось стрелковое вооружение, развитие которого осуществлялось параллельно с совершенствованием вооружения Сухопутных войск, основные изменения которого были произведены в конце 40-х годов. Для десантников создавались модификации стрелкового оружия, позволяющие его десантирование на парашютисте — меньший вес, складывающийся приклад.

Все эти нововведения увеличивали мощность залпа стрелкового оружия и артиллерии воздушно-десантной дивизии с массы залпа в 1953 году в 1040 кг до 4000 кг в 1960 году, то есть произошло его увеличение почти в четыре раза. Кроме того повысилась эффективность и увеличилась глубина поражения боевых порядков противника с 8 до 15 километров.

На повестке дня стояли вопросы создания новой боевой техники ВДВ и ее последующей модернизации, парашютно-десантной техники, а также замены существующей авиации на новые самолеты Ан-8 и Ан—12. К концу 50-х годов они были приняты на вооружение и поступили в войска. Обладая грузоподъемностью до 10–12 тонн и значительной дальностью полета, эти самолеты давали возможность десантирования больших масс личного состава со штатной боевой техникой и вооружением. Всем комплексом этих сложных вопросов пришлось вплотную заниматься новому командующему ВДВ. Генерал Маргелов сразу установил тесные контакты с научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро, конструкторами, учеными, неоднократно выезжал на предприятия, в КБ и НИИ, приглашал конструкторов и ученых в войска. Творцы новой техники видели глубокую заинтересованность Командующего, постоянно ощущали его практическую помощь и моральную поддержку при создании и проведении испытаний новых образцов техники.

Так после аварии самолета Ан—10, который лежал после неудачной посадки в Тушино на Ходынском поле, Генеральный конструктор О.К.Антонов, и без того расстроенный, услышал нелестную характеристику своему детищу от А.Н.Туполева: «это не самолет, корова!», и только поддержка Командующего ВДВ Маргелова, его умение найти нужные слова утешения помогли талантливому авиаконструктору вернуться к дальнейшей работе по созданию самолетов семейства «Ан». Так, все-таки, появился Ан—10, затем — Ан—10А, а позже — прекрасный самолет Ан—12, созданный по техническому заданию Командующего Маргелова, и другие его модификации, которые, наряду с самолетом Ан-2 уже «прослужили» десятки лет в ВДВ и кое-где продолжают эксплуатироваться до сих пор. Самолеты Ан-2 в ВДВ используются с 1949 года. Неприхотливый биплан предназначен для персонального обучения парашютистов-десантников, перевозки грузов, ведения радиационно-химической разведки, для совершения спортивных прыжков. При загрузке до 1500 кг самолет берет 10 человек на дальности 600 км при скорости до 220 км/ч. Ан-2 пользуется заслуженной славой у десантников, которые ласково прозвали его рабочей лошадью ВДВ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: