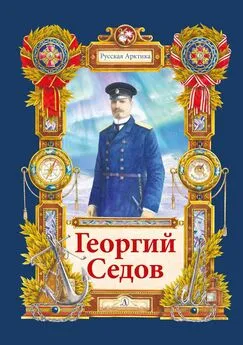

Борис Лыкошин - Георгий Седов

- Название:Георгий Седов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ростовское книжное издательство

- Год:1977

- Город:Ростов

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Лыкошин - Георгий Седов краткое содержание

В мае 1977 года исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова, отважного полярного исследователя, воспитанника Ростовского мореходного училища имени Г. Я Седова. Эта книга и посвящается его жизни и деятельности. Она написана ныне покойным ветераном флота Б. А. Лыкошиным, многие годы работавшим в Арктике и собиравшим материалы о полярных научных исследованиях.

Георгий Седов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наследники

Вначале XX века в царской России проводились лишь незначительные исследования в районе Арктики, да и они прекратились, как только разразилась первая мировая война.

Всестороннее изучение Арктики началось вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции. 2 июля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о снаряжении в Северный Ледовитый океан крупной гидрографической экспедиции.

Вслед за этим первым декретом по инициативе В. И. Ленина были приняты и другие декреты, в которых определялась многолетняя широкая программа изучения и освоения Арктики. Вдохновляемые и руководимые Коммунистической партией, Советским правительством, ученые Арктического, Морского плавучего институтов и других учреждений стали все шире развертывать работу по осуществлению этой программы.

Только за период с 1920 по 1945 год коллектив Арктического института организовал и осуществил более 300 экспедиций, Морским плавучим институтом на судне «Персей» проведено 90 экспедиций.

Организованные в 1921 году по прямому указанию Председателя СНК В. И. Ленина Карские экспортно-импортные экспедиции свидетельствовали о том, что Советское правительство придавало огромное значение арктическому судоходству для всестороннего развития Крайнего Севера.

Проводку судов Карских экспедиций из стран Запада к устьям рек Сибири обеспечивал на ледовой трассе мощный ледокол, который впоследствии был назван именем В. И. Ленина. Начальником первой этой экспедиции являлся Д. Т. Чертков, помощником — М. В. Николаев. В 1923 году грузы стали доставляться из Владивостока через Берингов пролив в устье Колымы. Эти рейсы открыл пароход «Ставрополь» под командой капитана П. Г. Миловзорова. С 1927 года перевозки уже осуществлялись до бухты Тикси (ленские рейсы).

Оставался неосвоенным средний, наиболее труднопроходимый участок северной морской трассы. В 1932 году ледокольный пароход «А. Сибиряков» (начальник экспедиции — О. Ю. Шмидт, капитан — В. И. Воронин) впервые в истории в течение одной навигации прошел из Архангельска до Берингова пролива — единая магистраль из Атлантического в Тихий океан замкнулась…

1932 году при Совете Народных Комиссаров СССР был образован специальный орган — Главное управление Северного морского пути. Начальником Главсевморпути стал О. Ю. Шмидт.

С чувством глубокого уважения и признательности вспоминаем мы имена наследников дела Г. Я. Седова — первопроходцев северных морей, внесших большой вклад в освоение важной воднотранспортной магистрали, прежде всего Н. И. Евгенова, Р. Л. Самойловича, М. В. Николаева, В. Ф. Бурханова, О. Ю. Шмидта, В. Ю. Визе, В. И. Воронина, П. Г. Миловзорова, А. П. Бочека, М. Я. Сорокина… Их верными помощниками являлись летчики полярной авиации М. С. Бабушкин, Б. Г. Чухновский, И. И. Черевичный и многие другие.

В историю нашей страны вписаны яркие страницы о челюскинской эпопее (1933 — 1934), походе ледореза «Литке» (1934), переходе военных кораблей из Балтики в Тихий океан по Северному морскому пути (1936), а также о небывалом дрейфе корабля, носящего имя выдающегося полярного исследователя — Георгия Седова. В начале двадцатых годов экипаж этого корабля принимал участие в Карских экспедициях, в 1928 году плавал в высоких широтах к северу от 80 градусов северной широты. Тогда выяснялись пути миграции гренландского тюленя, проводились обследования берега острова Виктория и архипелага Земля Франца-Иосифа. В 1929 году экспедиция достигла острова Гукера, организовала в бухте Тихой самую северную в мире полярную станцию. В 1930 году в результате проведенных экспедицией работ в северной части Карского моря были открыты острова Визе, Воронина, Исаченко, Шмидта.

В октябре 1937 года вместе с судами «Садко» и «Малыгин» корабль «Седов» был зажат льдами вблизи острова Бельковского. Летом следующего года «Садко» и «Малыгин» из плена освободил экипаж знаменитого ледокола «Ермак». Поврежденного же «Седова» освободить ото льда не удалось, и он превратился в дрейфующую научно-исследовательскую базу. 812 дней продолжался этот беспримерный дрейф, во время которого производились большие научные исследования. Летом 1939 года к «Седову», находившемуся к тому времени в проливе между Шпицбергеном и Гренландией, подошел ледокол «И. Сталин» и вывел его из ледовой ловушки.

Штурм Арктики продолжался. Летом 1937 года авиаотряд под командованием М. В. Водопьянова высадил на дрейфующей льдине в районе Северного полюса четверку отважных — И. Д. Папанина, Е. К. Федорова, П. П. Ширшова, Э. Т. Кренкеля. Там была организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-1».

Узнав об этом, Александр Матвеевич Пустошный (он умер в 1943 г.), будучи тогда лоцманом Архангельского порта, сказал:

— Эх, Георгий Яковлевич!.. Рано ты жил. Плохое время выпало на твою долю. И только вот теперь сбылась твоя мечта: флаг Родины — на «вершине мира»…

Станция «СП-1» дрейфовала 274 дня, прошла 1350 миль, раскрыла много тайн океана.

С каждым годом все большее значение придавалось покорению полярных просторов. В решениях XVIII съезда ВКП(б), состоявшегося в начале 1939 года, в частности, говорилось: «Превратить к концу третьей пятилетки Северный морской путь в нормально действующую водную магистраль, обеспечившую планомерную связь с Дальним Востоком…»

Намеченную партией грандиозную программу тогда осуществить не удалось — разразилась вторая мировая война. Те, кто осваивал Север, влились в ряды вооруженных защитников Отчизны.

С самого начала войны западный участок Северного морского пути оказался в зоне военных действий. Фашисты всячески стремились препятствовать движению караванов советских кораблей. В жестоких сражениях с ними наши доблестные моряки совершали беспримерные подвиги. Назовем один из них. Экипаж ледокола «Сибиряков», не пощадив себя, спас от гибели караван из девяти транспортов и трех ледоколов.

По трассе Северного морского пути за годы Великой Отечественной войны прошло в два с половиной раза больше грузовых судов, чем за предыдущие пять лет. Наследники Г. Я. Седова внесли на Крайнем Севере весомый вклад в победу над фашизмом. В послевоенные годы значительно увеличились темпы, масштабы и объем научных исследований в Арктике. Помимо дальнейшего комплексного изучения ее материковой части, много внимания уделялось изучению природных условий Центрального арктического бассейна, оказывающих решающее влияние на ледовую обстановку трассы Северного морского пути. Все новые и новые дрейфующие станции вставали на важную вахту. «СП-22» — двадцать вторая после «Северного полюса-1» работает и сегодня…

Ежегодно в Арктику уходят более двух десятков различных научных экспедиций. Постоянно растет и обновляется наш ледокольный флот: всему миру известен первый атомный ледокол «Ленин», недавно спущен на воду новый атомоход «Арктика». Советскими учеными ведутся обширные исследования и близ другого полюса — в Антарктиде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: