Игорь Шелест - Лечу за мечтой

- Название:Лечу за мечтой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Шелест - Лечу за мечтой краткое содержание

Журнал "Молодая гвардия" не впервые публикует художественно-документальные произведения Игоря Ивановича Шелеста. Высокую оценку у читателей "Молодой гвардии" получила его повесть "С крыла на крыло" (№ 5 и 6, 1969).

"Чудесная книга о замечательных людях, — писал в своем отзыве Ю. Глаголев. — Здесь все живое, все настоящее, и книга притягивает к себе. Я по профессии педагог, имеющий дело с подрастающим поколением. К литературе у меня всегда один вопрос: чему учит молодых граждан то или иное произведение? В данном случае легко ответить — учит громадному творческому трудолюбию, порождающему мастерство, глубочайшей честности, выдержке в тяжелых случаях жизни".

И.Шелест сам летчик-испытатель первого класса, планерист-рекордсмен, мастер спорта. В своей новой повести "Лечу зa мечтой" он рисует основные моменты становления советской авиации, рассказывает о делах энтузиастов воздушного флота, их интересных судьбах и удивительных характерах. Будучи тонким психологом, исподволь, но точно приводит нас к мысли, что источником мужества, сильной воли летчика-испытателя являются его высокие нравственные качества.

Повесть И. Шелеста "Лечу за мечтой" отдельной книгой выйдет в издательстве ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия в ближайшее время.

Лечу за мечтой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К тому же, надо помнить, летали они на мизерной высоте: самолеты выше не поднимались, и низкие полеты всегда опасней.

Но люди выучивались летать, и приходило время сдавать экзамен…

На летном поле устанавливались две полосатые мачты на некотором расстоянии одна от другой. Их называли пилонами.

Сдавая экзамены на пилота-авиатора, нужно было летать над аэродромом от мачты к мачте и, огибая их, выполнять в воздухе горизонтальные восьмерки. И не мудрено, что могло получиться и так:

"Поднявшись после нескольких скачков, авиатор обогнул один из пилонов, и, когда он подлетал к следующему пилону, явно было по движениям аппарата, что авиатора охватило раздумье, обогнуть ли этот пилон или пройти мимо, внутри круга?

Он решил его обогнуть, но увы! Решение было принято поздно: для поворота не хватило места. Левое крыло наткнулось на пилон при скорости 70 километров в час, удар был так силен, что пилон сломался…"

(Сообщение из Лиона от 15 мая 1910 года)

"Илья Муромец" — один из первых транспортных самолетов. 1920 год.

А летные испытания?

Оказывается, в годы шестидесятилетней давности они уже приобрели чуть ли не главенствующее значение.

И, очевидно, поэтому в хронике тогда можно было прочесть такие сообщения:

"При испытании означенного самолета комиссия должна была прилечь на землю, дабы определить, летит ли он или катится по земле?"

И далее:

"Нам сообщают из Киева. Студенты Политехнического института Сикорский и Былинкин совершили ряд пробных полетов на биплане собственной конструкции. Аппарат покрыл пространство в 250 метров. При последнем полете Сикорского биплан, скошенный боковым порывом ветра, упал с высоты шести метров. Винт разлетелся в куски, хвост и колеса сломались. Авиатор, помещавшийся сзади мотора, отделался царапинами".

("Вестник Воздухоплавания", 1910 г.)

Обратите внимание на результирующую последнюю фразу. Разве это уже не важное заключение для многочисленных последователей?

Вот тут и поймешь воздушное настроение тех, на долю которых выпало счастье впервые ощутить себя вполне реально в новой стихии. Воздушное настроение, о котором читаем мы с улыбкой людей, видавших виды.

Пионеры летания на самодельных крыльях открывали новую, еще никому не ведомую эру. Среди них, правда, попадались люди и немолодые. Например, известный французский авиатор капитан Фербер. Ему было около пятидесяти лет, и он накопил изрядный опыт, но, к несчастью, при падении своего аэроплана погиб в сентябре 1909 года.

После знаменитого немецкого инженера и изобретателя планера Отто Лилиенталя Фербер стал следующей жертвой летания на крыльях.

В Париже в Национальном французском аэромузее экспонирован великолепный портрет капитана Фербера. Французы высоко чтят память национального героя, одного из пионеров авиации.

У Фербера учились многие авиаторы, в том числе и русские. Учился у Фербера и Игорь Сикорский. Своим ученикам Фербер говорил:

"Изобрести аппарат — ничего не значит, построить его — значит немного, заставить его летать — это все!"

"Испытание — это все!"

Да, испытания в авиации значили тогда многое, ибо наука в этой новой области человеческих устремлений не успевала осмыслить, обобщить эксперимент. Пионеры летания отправлялись в воздух "на ощупь". Нет, не то чтобы они не хотели учиться: тяга к знаниям была огромная, но получить их было не у кого. В этой области никто еще толком ничего не знал.

Игорь Иванович Сикорский так рассказывал о своих первых шагах:

"По совету Фербера я поступил в "Новейшую школу аэронавтики". Необыкновенная школа — ни экзаменов, ни дипломов, ни определенной программы… Я бы сравнил ее со школой древних философов.

Регулярных лекций не было, но студенты обычно собирались в одном из ангаров, окружали своих учителей и слушали то, что они хотели им преподать, а затем сами вступали в дискуссию".

— Какой из авиационных моторов лучше? — спросил как-то Сикорский одного из компетентных авиаторов, который уже успел "нарубить много дров". (На языке авиаторов того времени означало: "разбить много самолетов".)

— Хороших моторов нет! — ответил тот без тени сомнения.

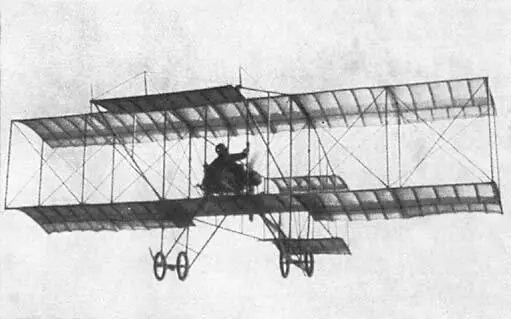

"Фарман IV" — один из первых бипланов.

Передо мной стопка подшивок очень старых журналов. Раскрываю журнал с занятным названием «Летун». Обложка разрисована летающими «блерио» и «фарманами», 1913 год. Читаю.

Оказывается, привычные теперь русские слова летчик, самолет не сразу утвердились в нашей речи. Журнал, например, предлагал аэроплан назвать летуньей, а авиатора — летуном!

Конечно же, эмоциональные пионеры летания не могли предвидеть, что летунами в будущем станут называть субъектов, «летающих» с завода на завод. И с чистосердечностью младенца «Летун» высказывался таким образом:

"Летун Барановского, летунья Можайского — вот имена, которые давались летательным машинам их изобретателями, людьми, как известно, всегда возвышенного настроения… Жаль, что вместо слова летун в войсках вводится слово летчик, скрашивающее удаль полетов и воздушное настроение".

Пионеров летания вполне можно понять, если представить себя Человеком, миллион лет смотрящим с завистью на полет Птицы и вдруг взлетевшим на самодельных крыльях, да так, как он вечно летал лишь в грезах и во сне.

Именно в этом эмоциональном накале впервые взлетевшего и пребывает журнал «Летун», говоря:

"Но человеку мало сказать, что он правит летающей машиной: для него главное — его стремление летать, — и он по закону возвышенного обмана смело утверждает, что он летает, и, конечно же, прав!"

Поразительно! Такая тонкость восприятия полета теперь никому и в голову не приходит!

Любопытно, что даже пилотки — портативные и удобные головные армейские уборы, имеют свою занятную историю.

Сперва их называли перелетками. Появились они в авиации в мировую войну и были введены как предмет форменной одежды летчиков на случай вынужденных посадок… Действительно, очень удобная вещь, при случае ее можно легко спрятать в карман. Приземлился где-нибудь вне аэродрома, остался цел — снимай громоздкий шлем, надевай перелетку — и авиатор хоть куда!

Но пилотка оказалась предметом зависти всех авиаторов, сидящих на земле. А ведь известно, как в молодые годы хочется пофасонить!

Вольноопределяющийся 1-го авиапарка Н., собираясь как-то в отпуск и желая покрасоваться в пилотке перед девицей, придумал одну хитрость. Он отправил своему командиру авиапарка телеграмму с приказанием изготовить и ввести полетные шапочки для всех авиаработников. Телеграмму подписал своим именем «Александр», полагая, однако, что на месте ее расценят подписанной великим князем Александром, тогдашним шефом авиации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: