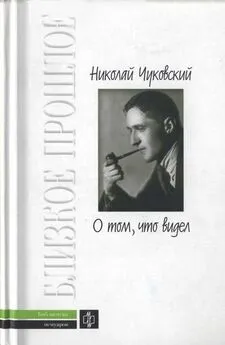

Николай Чуковский - Литературные Воспоминания

- Название:Литературные Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-265-00668-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Чуковский - Литературные Воспоминания краткое содержание

Автор подробно рассказывает о литературном Петрограде 20-х годов, о Доме искусств, о создании группы "Серапионовы братья". Перед читателем проходит вереница людей, оставивших след в отечественной литературе (А. Блок, А. Белый, В. Маяковский, О. Мандельштам, М. Волошин, Е. Замятин, М. Зощенко, Н. Гумилев, В. Ходасевич, Н. Заболоцкий, Б. Шварц, Ю. Тынянов).

От себя добавлю воспоминания как и многие другие не без вранья и передергиваний, только в советском стиле, помимо вышеназванных поэтов и писателей, там встречаются и Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, Георгий Адамович и Николай Оцуп и многие другие. Курьезного и смешного там тоже достаточно. Читается интересно, с поправкой на время написания (начало 60-х) и литературные взгляды автора. Приятного чтения!

Литературные Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первое время он, видимо, разделял политические взгляды своей семьи. Об этом свидетельствует глупое четверостишие, записанное им в «Чуккокалу» моего отца в 1919 году. Однако,, попав в кружок Лунца, он очень быстро усвоил господствовавшие там мнения и насмехался над белогвардействовавшими литераторами. Помню, что и у нас в Тенишевском, где мы оба продолжали учиться, он в 1920 году примыкал скорее к тем юношам, которые склонялись к комсомолу, чем к их многочисленным недругам. Впрочем, при размежевании студистов он сохранил хорошие отношения и с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» и Гумилев к концу 1920 года стали относиться к нему лучше, чем прежде,— благодаря тем балладам, которые он начал писать и которые имели равный успех у преподавателей обоих лагерей.

Баллады, которые Вова Познер писал зимой 1920— 1921 гг., были, несомненно, интереснейшим литературным явлением. Наиболее характерная из них «Баллада о дезертире» начиналась такими словами:

Вчера война, и сегодня война, и завтра будет война,

А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена.

Для того чтобы представить, какое впечатление производили эти строки, нужно вспомнить, что тогда шел уже седьмой год войны. Дальше говорилось о том, как солдат дезертирует, как его ловят и расстреливают. Кончалась баллада плачем по дезертиру:

А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена,

Но вчера война, и сегодня война, и завтра будет война.

Над его головой голодный волк подымает протяжный вой,

Дезертир лежит у волчьих лап с проломленной головой.

Над его головой раздувайся и вей,

Погребальный саван сухих ветвей.

Ветер, играй сухою листвой

Над его разбитою головой.

Остальные баллады Познера были в том же роде. Характерно, что напечатаны они и во втором альманахе «Цеха поэтов», и в первом альманахе «Серапионовых братьев».

Баллады Познера оказали большое влияние на баллады Николая Тихонова, появившиеся в 1922 и 1923 годах. В то время это влияние было очевидно всем. Тихонов, кажется, никогда даже не встречался с Познером, но, несомненно, испытал сильное воздействие его стихов. Одна из первых баллад Тихонова так и называлась «Баллада о дезертире» и очень близка к познеровской и по тону, и по содержанию:

У каждого семья и дом,

Становись под пулю, солдат,

А ветер зовет: уйдем,

А леса за рекой стоят.

И судьба дезертира кончалась так же:

Хлеб, два куска

Сахарного леденца,

А вечером, сверх пайка,

Шесть золотников свинца.

Вова Познер был одним из, деятельных участников Серапионова братства. Но пробыл он в братстве всего два с половиной месяца. Серапионы организовались 1 февраля 1921 года, а в середине апреля 1921 года Вова Познер уехал за границу.

Родители Вовы Познера тоже оказались уроженцами Литвы и, подобно родителям Лунца, решили воспользоваться соглашением с Литвой, дававшим возможность всем литовским уроженцам вернуться к месту своего рождения. Поступить по примеру Левы Лунца и остаться Вова Познер не мог, — ему не было еще семнадцати лет, он был ребенок и еще не мыслил себе существования без родителей. Я пошел провожать его на Варшавский вокзал. Был мокрый солнечный апрельский день. На одном из дальних путей стоял громадный эшелон из теплушек. В каждом вагоне теснилось более десятка семейств. Плакали дети, громоздились горы утвари, каждый старался вывезти как можно больше имущества, многие везли даже мебель, даже рояли. Эшелон должен был отправиться утром, но отошел только вечером,— все не было паровоза. Весь день бродили мы с Вовой Познером в обнимку по перрону среди груд имущества, не вмещавшегося в вагоны. С нами был и Лева Лунц, провожавший родителей, сестру, брата. Среди этих беглецов, неожиданно для самих себя ставших литовцами лишь бы покинуть страну Советов, было немало знакомых. С этим эшелоном уезжали, между прочим, и графы Рошефоры, два брата – Николай и Александр, мои главные недруги по Тенишевскому училищу. Уже стемнело, когда тронулся поезд. Мы с Левой Лунцем побрели домой.

Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно. У него был особый, странный, очень выработанный почерк, резко отличавшийся от почерков всех других людей. Уехав, сначала продолжал жить интересами Студии и «Серапионовых братьев». Потом письма стали приходить реже. В Литве семья Познеров прожила всего несколько недель и вернулась в Париж. Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась. Владимир Познер перестал писать по-русски и сделался французским писателем.

Впрочем, с воспоминаниями о своей петербургской юности он, видимо, расстался не скоро. Одной из первых его книг, написанных по-французски и вышедших в Париже, была книга о русской литературе. Эту книгу он прислал мне, и она красовалась у меня до тех пор, пока не погибла во время воины вместе со всей моей библиотекой.

Владимир Познер стал деятелем французской коммунистической партии, сотрудником «Humanite», французским литератором. Я снова увидел его только в 1934 году, на Первом съезде писателей в Москве, после тринадцати лет разлуки.

Он был членом французской писательской делегации, приехавшей приветствовать съезд. Мне сказали, что Вова Познер сидит в буфете Дома Союзов, и я со всех ног помчался в буфет. Он сидел за столиком, совершенно такой же, как прежде, только не в толстовке, а в пиджаке. К моему удивлению, он меня не узнал.

— Вова!

Он поднялся со стула и неуверенно протянул мне руку. Но через мгновение мы уже целовались. Помню, как шли мы с ним вдвоем по Тверской, узкой, горбатой и пустынной, и вдвоем вслух читали шуточные стихи, которые вместе сочиняли в Петрограде в годы гражданской войны. В Москве мы с ним разыскали Мусеньку Алонкину и отправились к ней. Она была замужем за латышом-чекистом. Мужа ее мы не видели, а сама она лежала в постели, поблекшая, несчастная, тяжело больная. У нее много лет был туберкулез позвоночника. Она носила, не снимая, металлический корсет и почти уже не вставала с постели. Только улыбка у нее была прежняя — добрая и беспомощная. Обрадовалась она нам необычайно. Это было последнее мое с ней свидание.

В Москве повстречали мы с Вовой и другу нашу приятельницу времен Петроградского Дома искусств – Олю Зив. Мы вместе с нею две зимы проучились в семинаре Гумилева. На съезде она сама разыскала нас в салонном зале. Она теперь была репортером газеты «Комсомольская правда» и до того огазетчилась и обкомсомолилась, что, слушая ее, трудно было себе представить, что когда-то она была девушкой при «Цехе поэтов», пишущей стихи под Гумилева. Впрочем, встречались мы с ней чрезвычайно сердечно. Она пригласила нас к себе, угостила ужином и познакомила с мужем, который оказался работником «Комсомольской правды».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: