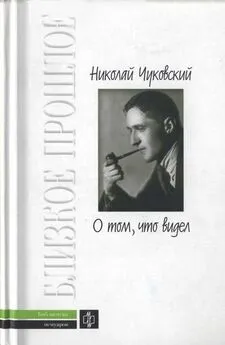

Николай Чуковский - Литературные Воспоминания

- Название:Литературные Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-265-00668-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Чуковский - Литературные Воспоминания краткое содержание

Автор подробно рассказывает о литературном Петрограде 20-х годов, о Доме искусств, о создании группы "Серапионовы братья". Перед читателем проходит вереница людей, оставивших след в отечественной литературе (А. Блок, А. Белый, В. Маяковский, О. Мандельштам, М. Волошин, Е. Замятин, М. Зощенко, Н. Гумилев, В. Ходасевич, Н. Заболоцкий, Б. Шварц, Ю. Тынянов).

От себя добавлю воспоминания как и многие другие не без вранья и передергиваний, только в советском стиле, помимо вышеназванных поэтов и писателей, там встречаются и Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, Георгий Адамович и Николай Оцуп и многие другие. Курьезного и смешного там тоже достаточно. Читается интересно, с поправкой на время написания (начало 60-х) и литературные взгляды автора. Приятного чтения!

Литературные Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как-то раз, застав его за газетой и поговорив с ним о новостях, я ушел на берег озера и там, под впечатлением разговора, написал стихотворение. Я написал его как бы от имени больного Тынянова и привожу его здесь только оттого, что в нем запечатлен один миг его жизни.

Высокое небо прозрачно.

Я болен. Гулять не хожу.

Я перед верандою дачной

В соломенном кресле сижу.

Вверху возникают и тают

Стада молодых облаков,

Из леса ко мне долетают

Мольбы паровозных гудков.

Прохладное катится лето

В сиянии, в сини, в цвету…

А вот, наконец, и газета!

Ну, что же, спасибо. Прочту.

Министры сбегают, бросая

Народы на гибель и ад,

И шляются, все истребляя,

Огромные орды солдат.

В волнах, посреди океанов,

Беспомощно тонут суда,

Под грохотом аэропланов

Горят и горят города.

Хвастливые лживые речи

Святош, полицейских, владык…

А солнце все греет мне плечи,

И я головою поник,

И вот уж уводит дремота

Меня за собой в полутьму,

Где вижу знакомое что-то,

Родное, но что — не пойму.

А, детство! Высокие ели,

И милой сестры голосок,

И желтые наши качели,

И желтый горячий песок…

Я не видел Тынянова целую зиму и встретился с ним снова в апреле — мае 1941 года. Мы оба оказались в Доме творчества в Царском Селе. Дом этот прежде принадлежал Алексею Толстому. В 1937 году Толстой развелся с Натальей Васильевной Крандиевской, женился на Людмиле Баршевой, а свой царскосельский дом подарил ленинградскому отделению Литфонда, и Литфонд устроил в нем Дом творчества. Это был небольшой Дом творчества – в нем было только двенадцать комнат, не считая столовой и гостиной, и, следовательно, жило одновременно только двенадцать человек. Застав там Тынянова, я был удручен совершившейся с ним переменой. Двигался он уже еле-еле, – с величайшим трудом добирался из своей комнаты до обеденного стола. Теперь уже и руки служили ему плохо, – за столом он поминутно терял то ложку, то вилку. Он сгорбился и высох и казался бы маленьким старичком, если бы не черные волосы без единой сединки и не белые молодые зубы. Но главная перемена произошла не в физическом его состоянии, а в умственном. Мы, постояльцы, все ели за одним столом, и он, говорун и остроумец, как в прежние времена, развлекал весь стол рассказами, многие из которых я давно уже знал. Но, к моему удивлению и ужасу, эти рассказы теперь у него не получались,— он сбивался на середине, внезапно забывал продолжение, вяло и долго путался, и рассказ оставался без концовки, в которой и был весь смысл. Это всякий раз производило тягостное впечатление,— тем более что в нашем обществе были грубые и глупые люди, которые смеялись над ним.

Несмотря на болезненное расстройство памяти и внимания, он продолжал упорно работать над своим романом о Пушкине. Судя по результатам, болезнь никак не отразилась на романе. Но теперь он уже не писал залпом, в один присест, как прежние свои романы, а работал трудно, медленно и кропотливо. Не думаю, впрочем, что тут дело заключалось только в болезни. Дело было в самой теме,— жизнь Пушкина так изучена день за днем, что все это нагромождение мелких фактов, твердо установленных и поэтому неподатливых, связывало воображение романиста.

В середине июня 1941 года мы, и Каверины, и Степановы, и Тыняновы в четвертый раз переехали на дачу в Лугу. Погода стояла дождливая, холодная, лето еще не начиналось. Первое солнечное теплое утро выдалось только в воскресенье 22-го. Мы встретились с Кавериным и вместе пошли на пляж. Был уже второй час дня, когда на пляж пришла соседка-докторша и рассказала новость — Гитлер напал на СССР.

Мы с Кавериным сразу поняли, что значила эта новость и для всех, и для нас с ним. Нам хотелось поговорить, но на пляже было людно и многие прислушивались к нашим словам. Мы вошли в воду, выплыли на середину озера, и там, где никто не мог нас слышать, обменялись не столько мыслями, сколько волнениями. Нам было ясно, что мы оба должны немедленно ехать в город, потому что там, безусловно, нас уже ждут мобилизационные листки.

Я ничего не слышал о Тынянове до конца ноября, когда случайно встретил Каверина на одном военном аэродроме. Каверин рассказал мне, что Тынянов был благополучно вывезен и из Луги, и из Ленинграда и находится в Ярославле, где очень хворает. Жена моя с детьми находилась в Перми, и через некоторое время, уже в 1942 году, я получил от нее письмо, что туда, в Пермь, перевезли Тынянова и что он в очень плохом состоянии. В сентябре 1942 года мне дали отпуск на десять дней для поездки к семье. На дорогу туда и обратно у меня ушло восемь дней, и в Перми я провел только двое суток. Жена сказала мне, что Юрий Николаевич уже давно лежит в госпитале, и предложила его навестить.

Она уже не раз навещала его и хорошо знала дорогу. Юрий Николаевич лежал в отдельной, очень маленькой, палате; кудри его чернели на подушке. Положение его было ужасно,— он не мог двинуть ни ногой, ни рукой; когда голова его сползала с подушки, он не мог поднять ее. Он давно уже не мог есть самостоятельно, и его кормили с ложечки…

Нам он обрадовался. Вид моей военной формы сразу навел его на мысли о войне, о Гитлере, о фашизме. И, едва мы вошли, он стал нам рассказывать историю, которую я от него уже слышал не раз. Историю эту я теперь позабыл и помню только ее суть. В 1918 году Юрий Николаевич поехал из Петрограда в захваченный немцами Псков, чтобы вывезти оттуда жену и двухлетнюю дочку. По-видимому, это было трудное и романтическое предприятие, навсегда врезавшееся ему в память. Поразило его, что немцы уже тогда, при Вильгельме, задолго до Гитлера, в своей агитации делили людей на арийцев и на неарийцев. «Arier und nicht Arier»,— повторял он, рассказывая, по-немецки… Жена моя уверяла меня, что эту историю в тех же самых словах он повторяет всякий раз, когда она заходит к нему в госпиталь. Из-за болезни ассоциации его приняли постоянный, неподвижный характер — одному лицу он всегда рассказывал одно и то же…

Самым удивительным было то, что в этом состоянии он продолжал работать над романом. Одна добрая женщина, тоже эвакуированная в Пермь из Ленинграда, приходила в госпиталь писать под его диктовку. И то, что он диктовал, было умно, превосходно, талантливо. Прочтите его незавершенный роман «Пушкин» – и вы никогда не догадаетесь, что писал его смертельно больной человек.

В следующий раз я увидел его уже в гробу. Тынянов умер в Москве, в декабре 1943 года, и хоронили его на Ваганьковском кладбище. Снег белел между черных прутьев кустов, уже начинались сумерки. Тынянов в гробу лежал маленький, как ребенок, неправдоподобно маленькими казались его ступни в полосатых носках. Фадеев в длинной солдатской шинели сказал надгробное слово. Шкловский плакал навзрыд и размазывал слезы по лицу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: