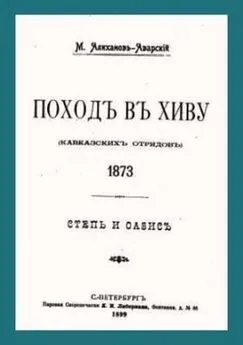

Максут Алиханов-Аварский - Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис.

- Название:Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паровая скоропечатня Я. И. Либермана

- Год:1899

- Город:СПб.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максут Алиханов-Аварский - Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. краткое содержание

Максуд Алиханов-Аварский — военный, писатель, художник, востоковед, один из крупнейших российских разведчиков.

Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О солдатах наших и говорить нечего. Я просто не умею передать, что выносят их изумительные натуры. Нужно видеть самому обстановку нашего похода и труды солдата, чтобы в надлежащей степени оценить это золото! В температуре, колеблющейся между 38 и 42 градусами, совершая ежедневно огромные переходы, солдат наш почти весь поход идет [119] на одних сухарях. Иногда раздают баранину, но при этом сплошь да рядом случается так, что не достает или топлива, или воды не только для варки, но даже для утоления жажды… Солдат носится со своею бараниной в мешке в ожидании благоприятного случая, но надежды его не сбываются, баранина начинает быстро разлагаться и выбрасывается в степи.

— На что, Митрич, бросаешь? острит на ходу товарищ, потный и почерневший от жара солдат. — Поваляй в песке, за киргизскую солонину пойдет…

— Ничего… в Хиве свежего наедимся, перебрасывает Митрич. — Ну уж и пекло сегодня… не хуже вчерашнего!… Слепит глаза, а затылок словно угольками горячими обложило… Что-ж, братцы, затянем, что ли, маленько?… а то дремота разбирает, хоть бросай ружье да ложись…

И зальется, далеко оглашая пустыню, наполняя ее молчаливую тишину, дружная хоровая песня, неразлучная спутница нашего солдата… Она незаметно поглощает и его минутное уныние и тоску по далекой родине. Незаметно, как бы сами по себе начинают становиться тверже и размашистее сотни ног, и массы белых рубах, группируясь по сторонам тяжело нагруженных верблюдов, то исчезают в густых облаках пыли, то снова вырастают из них, сверкая на солнце щетиной своих штыков, и бодро и безостановочно подвигаются вперед и вперед…[120]

Дотянул солдат до ночлега, дождался дневки, бедный, он и не мечтает найти даже здесь отдых и покой. Днем его ждет беготня под открытым солнцем на пастьбе верблюдов, ночью — утомительное бодрствование на аванпостах. Счастье, если еще природа не выкинет при этом какого-нибудь сюрприза…

Пришли мы к Алану. Лучшей стоянки и придумать нельзя в степи: вода в изобилии, нашлось и топливо в виде сухой колючки, да у последних колодцев люди запаслись саксаулом. Благодаря этому, солдаты принялись варить давно не отведанную, горячую пищу, и еще засветло вспыхнули огоньки по всему лагерю… День был удивительно тихий, но… вдруг, пред закатом солнца, поднялся ветер и усиливаясь все более и более, через четверть часа разразился страшным бураном… Песчаные столбы один за другим пролетали по лагерю, срывая палатки, застилая солнце и немилосердно засыпая все толстым слоем раскаленного песку. Ветер опрокидывал котелки, сметал целые костры и вместе с песком, огненным дождем засыпал людей, верблюдов… весь лагерь. Поднялась страшная суматоха!.. Слышались громкие голоса со всех сторон: «Тушить огни!.. Держать лошадей!.. Держите палатку, дьяволы!…» Среди завываний ветра урывками доносились крики, ржания коней, плач обожженных верблюдов… но ничего нельзя было разобрать в этом хаотическом кружении всепроникающей стихии… Песок засыпал глаза и больно обдавал лицо, словно мелкою дробью на излете…[121]

Уже стемнело, но чтобы зажечь свечу и взяться за что-нибудь нечего было и думать. Надоело лежать закупорившись под буркой…

Придерживая обеими руками фуражку и повернувшись спиной к ветру, я пробирался куда-то мимо укрепления Бековича и наткнулся на группы Лезгин и солдат, занятых варкой. Здесь, под защитой каменных стен, и то каким-то чудом, удалось сохранить огни под котелками. Солдаты обступали их и, повидимому, с нетерпением ждали приступа к горячей пище. Вдруг рванул ветер. Протирая свои глаза, я только услышал шипение залитых огоньков и затем дружный хохот окружающей толпы: один из котелков был опрокинут и… плод трудов и борьбы нескольких часов, вылит на песок. Плюнули солдаты-хозяева, выругались, как водится, и побрели прочь от потухшего огня.

Немного погодя, ветер утих, и в ротах, как ни в чем не бывало, загремели песни…

Не унывают наши солдаты и в самые трудные минуты борьбы и невзгод, точно все им трынь-трава, — и голод, и жажда, и палящий зной. Ропот вычеркнут из их немудрого словаря; он им и в голову не приходит, так как видят, что винить в их бедствиях некого… Рассказывают, что еще 18 апреля, при движении на Сенеки, один из фельдфебелей сказал своей роте: «Не родить же начальству воду и прохладу? Хоть тресни, а идти надо. Иначе кто тебя спасет?…» [122]

Так рассуждают теперь все солдаты, которых единственное желание состоит в том, «чтобы поскорее встретиться с Хивинским ханом и намылить его бритую башку». Но и это, по своей удивительной натуре, они говорят добродушно, без всякой злобы…

Словом, дух отряда не оставляет желать ничего лучшего, все рвется вперед, в Хиву, и я совершенно понимаю то впечатление, которое наши молодцы должны были произвести на германского офицера, лейтенанта Ш. Как-то раз, на привале, он выразился таким образом:

— Я видел в мирное или военное время войска всех европейских государств, но такую пехоту, как ваша, я вижу первый раз! Для меня непонятно, каким образом привычные к холодам жители севера с таким мужеством, так легко и беззаботно выносят это дьявольское пекло безводных степей, и совершая изумительные переходы, не имеют за все время похода ни одного больного!..

Сегодня прибыл сюда наш авангард и с ним начальник отряда и все раненые. Еще ранее их возвратился Киргиз, который был послан из Киндерли к генералу Веревкину с донесением о времени нашего выступления. Генерал предписывает, из урочища Каскаджули, соединиться с ним на берегу Аральского моря, у мыса Ургу, где он полагает быть с Оренбургцами 4 или 5 мая. Сегодня уже 7 число, и мы по необходимости потеряли [123] лишний день в ожидании авангарда. Киргиз-гонец, оказывается, разъехался с нами на возвратном пути, побывал в Киндерли, и уже не найдя нас там, вторично пустился в дорогу и догнал нас. Ясно, что он не мог сообщить нам ничего свежего об Оренбургском отряде…

Сегодня вечером прибыл сюда другой нарочный от генерала Веревкина, с письмом от 28 апреля, в котором генерал вторично просит о нашем соединении с ним около 5 числа у мыса Ургу.

«… Такое направление Кавказского отряда, — пишет между прочим генерал, — я предпочитаю направлению на Айбугир или Куня-Ургенч, потому что, имея довольно достоверные сведения о том, что генерал-адъютант фон-Кауфман должен быть уже на переправе чрез Аму-Дарью и, по всей вероятности, на днях, подойдя к Хиве, конечно без больших затруднений овладеет ею, не ожидая уже запоздалого содействия прочих отрядов. Затем прямое направление этих отрядов к городу Хиве будет уже излишним; между тем как в северной части ханства может образоваться новый центр сопротивления, из Каракалпаков, Туркмен и наших беглых Киргизов. Поэтому, мне кажется, направление на Кунград, как военно-административный центр северной части ханства и как город, имеющий особое значение в глазах Киргизов и Туркмен, едва ли не будет наиболее соответственным. Притом же, если б и потребовалось потом идти к Хиве, то [124] потери времени почти не будет, а двигаться придется по путям более населенным и лучшим. Самое довольствие, в котором Кавказский отряд может нуждаться впоследствии, в Кунграде заготовить легче, чем где-либо в ханстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Всеволожский - Отряды в степи [Повесть]](/books/1102086/igor-vsevolozhskij-otryady-v-stepi-povest.webp)