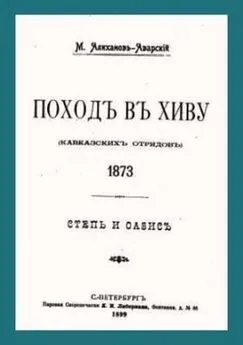

Максут Алиханов-Аварский - Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис.

- Название:Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паровая скоропечатня Я. И. Либермана

- Год:1899

- Город:СПб.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максут Алиханов-Аварский - Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. краткое содержание

Максуд Алиханов-Аварский — военный, писатель, художник, востоковед, один из крупнейших российских разведчиков.

Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В нескольких верстах от Кунграда нас поразила по своей оригинальности башня Аулия-хана, то-есть сумасбродного хана. Она стоит на небольшом кургане, среди разбросанных надгробных памятников и имеет в вышину не менее 120 футов. Верхняя половина башни совершенно уцелела снаружи и блестит на солнце своими голубыми изразцовыми украшениями; нижняя, напротив. обвалилась и так оригинально, что тут образовался узкий перехват, дающий башне вид стоячего бокала… Мы не могли надивиться как еще стоит эта башня, когда, казалось бы, достаточно одного порыва ветра для того, чтоб ее опрокинуть… Говорят, что она построена несколько веков тому назад каким-то Аулия-ханом, который и похоронен под этим сооружением…

Вообще вся обстановка нашего движения к Кунграду была в такой степени своеобразна и так просилась под карандаш, что несколько раз я не мог отказать себе в желании сделать хотя легкие наброски [154] с того или другого вида. Останавливался, отставал, мчался в догонку за своими и, проделывая это несколько раз, так загнал своего иноходчика Киргиза, что, наконец, принужден был бросить бедное животное на произвол судьбы и пересесть на другую лошадь… Эта же обстановка в такой степени поглощала общее внимание, что мы и не заметили как пролетели более тридцати верст и очутились в виду Кунграда. Тут нас встретил небольшой разъезд Уральских казаков, — первые Русские, которых мы увидели за все время похода… Они сообщили, что Кунград брошен жителями и что генерал Веревкин выступил далее по направлению Хивы.

Кунград выглядывает издали порядочно укрепленным, конечно в смысле средне-азиатском. Его высокие зубчатые стены, прорезанные бойницами, казались довольно внушительными еще с расстояния полуверсты, но затем последовало совершенное разочарование: стен не оказалось вовсе, а городскую ограду составляет глиняный вал с банкетом, сильно растрескавшийся, местами полуразрушенный и обнесенный водяным рвом. Все внутреннее пространство образуемого этим валом неправильного многоугольника покрыто прилипшими друг к другу серыми мазанками, без окон и с плоскими кровлями. В центре города возвышается надо всеми строениями правильная фигура четырехугольной цитадели, с толстыми стенами, с полукруглыми башнями по углам и по сторонам ворот, со множеством глиняных [155] контрфорсов и с одною высокою сторожевою башней из плетня и досок, сильно покосившеюся на сторону и поддержанною деревянными подпорками. Цитадель эту огибает с одной стороны небольшой приток Аму-Дарьи, который извивается по средине города, прорезывает городской вал, наполняет его рвы и затем медленно струит на север свои мутные воды…

Во всем городе буквально не было ни одной живой души, и в таком виде его нашел несколько дней тому назад отряд генерала Веревкина. Если бы не каики (Большие туземные лодки.), вытянутые на берег, и не кибитки, выглядывавшие почти из каждого двора, можно было бы подумать, что Кунград мертвый, давным-давно брошенный город.

Оборона города была поручена ханом одному беглому нашему офицеру из сибирских Киргизов, который ушел в Хиву вследствие каких-то неудовольствий с начальством. Видно было по всему, что он и не думал защищаться или, вернее, не ожидал Русских со стороны Айбугира. При первом известии о приближении Оренбуржцев, комендант скрылся из города и заблагорассудил принести генералу Веревкину свою повинную голову, а жители разбежались в паническом страхе. В противном случае почти восьмитысячное население Кунграда имело полную возможность исправить городскую ограду и при [156] некоторой стойкости по крайней мере не дешево продать свой город…

Генерал Веревкин оставил в Кунграде полсотни казаков, роту пехоты и часть лазарета со всеми больными своего отряда; к ним должны присоединиться два наши горные орудия и сотня конно-иррегулярцев. Этому гарнизону предназначено стоять внутри и вокруг казенного дома кунградского бека или губернатора, который расположен совершенно отдельно, вне городской ограды и может служить типичным образцом новейшей хивинской архитектуры. Дом этот четырехугольный, весь из сырой глины, и общим видом своим производит впечатление тяжелой, неуклюжей массы, напоминающей что-то в роде древне-египетского сооружения, выросшего под тенью огромных карагачей. Глухия и высокие стены подперты снаружи тяжелыми цилиндро-коническими колоннами, которые подобно дымовым трубам возвышаются еще на несколько футов над плоскою кровлей и оканчиваются коническими срезами. Тяжелые деревянные ворота, расположенные между двумя такими колоннами, ведут со стороны города в обширный внутренний двор; здесь вдоль двух стен расположена под углом высокая галлерея, опирающаяся на деревянные колонки, покрытые крупною, но чрезвычайно искусною резьбой. Пять низких дверей ведут из галлереи в отдельные комнаты с голыми стенами и с земляным полом. Комнаты не сообщаются между собой, не имеют окон, и в них [157] царствует вечный мрак, способный проникнуть в душу не только кунградского бека, но и всякого, кто в них поселится.

На всякий случай губернаторский дом был уже несколько приспособлен Оренбуржцами к обороне: по внутреннему его обводу устроен деревянный банкет для стрелков и по двум углам — настилки для горных орудий.

Пред домом, на небольшой площадке, отделенной от него арыком, стояли палатки офицеров и между ними просторная кибитка казачьего полковника, начальника кунградского гарнизона. Достаточно было войти в эту кибитку и только взглянуть на ее обстановку, чтоб увидать сразу, что Оренбуржцы идут далеко не такими Спартанцами, как мы, Кавказцы. Тут были и железная кровать с постелью и подушками, и складной стол с табуретами, и вьючные сундуки с погребцом и рукомойником, — словом, все, что нужно для походного комфорта и чего не было у нас даже у начальника отряда. Тем не менее, при входе в кибитку все внимание наше привлек на себя почтенный старик-хозяин. Полный, приземистый и загорелый, с седыми усами и бородой, в русской рубахе, выпущенной поверх широчайших чембар (Туземные замшевые шаровары в Средней Азии.), расшитых цветными шелками и забранных в высокие голенища, он показался нам истым типом средне-азиатского казака, поседевшего [158] в степных походах. Не будь погонов на его широких плечах, можно бы подумать, что пред нами вырос старый атаман Запорожцев…

— Господа Кавказцы, милости прошу выпить и закусить чем Бог послал, обратился к нам полковник после обычного представления.

А Бог послал ему все, о чем мы только могли мечтать, грызя свои окаменелые сухари… В кибитке полковника мы перезнакомились с его офицерами, — тоже в чембарах, с оригинальными сартовскими шашками через плечо. Как и надо было ожидать оказался обширный материал для возбуждения любопытства обеих сторон, и взаимные расспросы не прекращались до самого нашего отъезда…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Всеволожский - Отряды в степи [Повесть]](/books/1102086/igor-vsevolozhskij-otryady-v-stepi-povest.webp)