Феликс Чуев - Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы.

- Название:Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ковчег

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-87322-840-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Чуев - Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы. краткое содержание

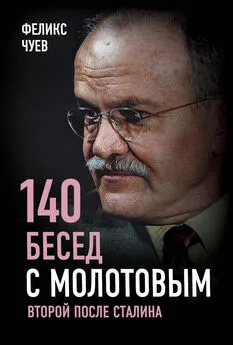

В книгу известного русского публициста и поэта Феликса Чуева, автора нашумевших книг «Сто сорок бесед с Молотовым», «Так говорил Каганович», вошли истории о выдающихся людях нашего Отечества – И. В. Сталине, В. М. Молотове, маршалах Г. К. Жукове, К. К. Рокоссовском, А. Е. Голованове, летчиках М. М. Громове, Г. Ф. Байдукове, А. И. Покрышкине, первом космонавте Ю. А. Гагарине, «боге моторов» академике Б. С. Стечкине, писателе М. А. Шолохове и других, многих из которых автор знал лично. В книге читатель найдет немало сенсационных, ранее замалчивавшихся фактов и документов, полученных автором «из первых рук».

Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наша улица одним концом впадала в другие многочисленные улочки, по которым поселковые жители ходили в город, а другой ее конец, очень дальний, завершался крутым возвышением с каким-то каменным знаком наверху. Туда каждый вечер пряталось солнце и из-за камня осыпало улицу таким удивительным светом, смысл которого понятен только детству. Я никогда не был на том холме, а вот другой конец улицы, ее начало, знал хорошо – там я шагал в город с отцом или с матерью, а то и с обоими сразу. Дважды мы ходили фотографироваться. Первая карточка родителям не понравилась, на ней мы вышли отощавшими, а в ту пору фотографии посылали родственникам, и отцу, конечно, хотелось, чтоб его семья на карточке выглядела позажиточнее. Вот и снялись еще раз. Я смирно сидел перед объективом и ожидал обещанной птички, ибо был менее информирован, чем современный ребенок, который ответит наивному фотографу: «Чем ерунду говорить, дяденька, вы бы лучше диафрагму проверили!»

Мама брала меня с собой в город, когда ходила в противотуберкулезный диспансер на поддувание, и я ждал ее у дверей. В помещение не заводила – боялась заразы. Мы идем по центру города, мимо сада-театра «Победа», по улице Ленина, бывшей Александровской, по площади с аркой Победы, где выбит приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении города – его потом замазывали, но буквы на мраморе проступали золотом, сбрасывая шелуху известки. Все это принадлежало мне, моему детству, все это мое и доныне, как День Победы 9 мая 1945 года. Я – в кремовой рубашке из парашютного шелка, в синих коротких брючках из старого отцовского кителя, в кармане- трофейная никелированная губная гармошка. Мама надушила меня одеколоном из пузырька со стеклянной пробкой – недавний подарок знакомых на день рождения. Мама сегодня в цветастом крепдешиновом платье, ее большая, золотистая коса уложена венком по тогдашней моде, но особенно красив отец в летной фуражке, зеленой гимнастерке с полыхающими на солнце погонами! Радио доносит слова

Сталина: «Вековая борьба славянских народов против немецкой тирании…» Мы стоим среди людей на площади Победы. Вернее, стоят мои родители, а я сижу у отца на плече, на боевом погоне, пушки прямо на площади среди бела дня палят в небо. Я испугался, меня успокаивают. Мы идем по улицам. Музыка Победы… Что пели в тот день?

На позицию девушка

Провожала бойца…

И

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина…

Черные ресницы.

Черные глаза…

Патефон доносит голос Петра Лещенко: «Пускай проходят века, но власть любви велика…» Может, в других местах в этот день пели другое, но у нас было вот так. День остался ослепительно ярким и закончился на мосту через Бычок, когда отец достал пистолет и салютовал в небо…

По воскресеньям мы с отцом иногда ходили на Ильинский базар. Тогда он еще существовал в городе- небольшая шумная толкучка, где продавалось все по потребностям, а больше, конечно, по возможностям времени. Арбузы, виноград, кошачьи шкурки на воротник, примусы, керосин в румынских бутылках, заткнутых фарфоровыми, как изоляторы, пробками с толстой проволокой…

– Ухли! Ухли!- выкрикивает чумазый человек, катя перед собой двухколесную тачку, а что в ней – не видно. Отцу неохота подходить, и он громко спрашивает:

– А что это такое?

– Их варят, – отвечает молдаванин.

Отец, не поняв, махнул рукой:

– Ну, ешьте сами.

Оказалось – уголь.

Отношение к русским самое дружелюбное. Мне протягивают гроздь винограда, отцу стакан муста – молодого вина. Батя еще не демобилизован, в военной форме. Мы подходим к каруце с арбузами. Хозяин сидит верхом на товаре и перед каждым прохожим кромсает арбуз пополам. Таких половинок, одна алей другой, набралось много, они истекают алой жизнью и вянут на жарком солнце. Отец посоветовал хозяину не губить ножом весь арбуз, а вырезать на пробу маленький треугольник, как в России, и показал, как это делается. Хозяин мрачно посмотрел на арбуз, на вырезанный треугольник, на отца, отнял у него нож и сказал:

– Арбуз мой, я хозяин!

Частенько потом от отца слыхал я эти слова в свой адрес, когда я бестолково упрямился. «Арбуз мой, я хозяин!»

Знакомый голос окликает меня:

– Лебедь черный!

Наша хозяйка «держит» тут небольшой деревянный ларек с вином и домашней колбасой – первое время после освобождения такой мелкий «нэп», видимо, дозволялся. Да и Советская власть в нашем городе до войны была всего год… Хозяйка любит мой белый чубчик и угощает меня зеленым сладким петушком на палочке. В лавке у нее порядка столько же, как и дома, да и не каждый базарный день она утруждается тут. В лавке собираются знакомые – одни и те же, как правило.

– Посмотри,- кивает отец на старика в черном костюме с голубой шелковой лентой через плечо. Старик показывает фокусы: двумя пальцами сжимает пятак и ломает пополам. Зовут силача Иван Михайлович. Через годы я пойму, что видел, застал живого Заикина – самого сильного человека на свете, непобедимого чемпиона мира по борьбе. Бывший авиатор, он здоровается с моим отцом, они садятся за стол или идут в другую «густэрь», где любил бывать еще Александр Сергеевич Пушкин – ему от своего дома сюда было рукой подать… Идет отец с друзьями, и я хвостиком тянусь.

Давно снесли пушкинскую «густэрь», нет сейчас Ильинского базара, по-новому украсился город детства, а я хожу по его улицам и, как сон, снова вижу яркие дни лета сорок пятого года.

Тем, однако, что мы бедны

и без всяких затей одеты,

мы не только не смущены,

а не знаем совсем об этом.

Смеляковские стихи я прочту лет через тринадцать – они как будто написаны и про мое поколение. Мы бедными себя не считали. Родители мои – живые, веселые, молодые- жили воистину скудно, но не было в нашем дому запаха бедности. Сам я с детства привык, чтобы на меня тратили как можно меньше. И так-то не баловали, но, если мама хотела что-то купить мне, сто граммов конфет например, я всегда интересовался, хватит ли нам денег до получки и, как правило, просил не покупать. «Ишь, какой экономист!»- сказала про меня продавщица кондитерского отдела. А я видел много настоящих нищих, видел, как их боялись и отовсюду гнали. Самому-то мечталось вдоволь поесть хлеба. И еще была мечта, такая же главная, как и первая, только по-другому главная: увидеть живого Сталина. Она казалась невероятной, невыполнимой, хоть и обещал отец свозить меня на праздник в Москву. А какие там были парады! Я читал журнал «Огонек». Сталин на Мавзолее, маршалы на конях… Была девочка Вера Кондакова, которой, наверно, вся наша детвора завидовала: Сталин обнял ее на Мавзолее. Где она теперь? С какими мыслями живет?

Я люблю себя тогдашнего. Не было во мне «ума с черного хода». Разве что мечтал иной раз найти сторублевку или хотя бы красную тридцатку, представлял, как она лежит у водосточной трубы, в грязи, а впрочем, может, это более поздняя придумка?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: