Феликс Чуев - Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы.

- Название:Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ковчег

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-87322-840-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Чуев - Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы. краткое содержание

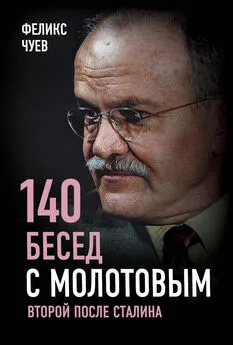

В книгу известного русского публициста и поэта Феликса Чуева, автора нашумевших книг «Сто сорок бесед с Молотовым», «Так говорил Каганович», вошли истории о выдающихся людях нашего Отечества – И. В. Сталине, В. М. Молотове, маршалах Г. К. Жукове, К. К. Рокоссовском, А. Е. Голованове, летчиках М. М. Громове, Г. Ф. Байдукове, А. И. Покрышкине, первом космонавте Ю. А. Гагарине, «боге моторов» академике Б. С. Стечкине, писателе М. А. Шолохове и других, многих из которых автор знал лично. В книге читатель найдет немало сенсационных, ранее замалчивавшихся фактов и документов, полученных автором «из первых рук».

Солдаты Империи. Беседы. Воспоминания. Документы. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Лучше объясниться в школе. Когда станем взрослыми, будет труднее.

Я разделял его мнение, и от Таниного дома возвращался поздно по лунной булыжной мостовой, по истерзанному немцами, румынами и «Седьмым сталинским ударом» тротуару, по черной, как отцовский сапожный крем, грязи. Цокот конного патруля, длинная тень одинокого прохожего, наплывающая сзади, – не уркаган ли? Не с ножом? Темная дорога тянулась километра четыре. В нашем переулке из темноты навстречу мне вырастал огромный отец. Лаяли собаки, выскакивали из-под заборов под ноги, отец отбивался от них румынским костылем из коровьих рогов… Отец доводил меня до дому, и при свете керосиновой лампы родители устраивали мне проработку. «Ничего, он одумается», – говорил отец. Но не бил, хотя за другие дела мне не раз доставалось офицерским ремнем.

Все это со мной происходило впервые и, может, как в цирке, казалось интересным оттого, что видишь фокус и не догадываешься, в чем тут дело. А когда со временем поймешь, станет обидно, до чего прост и неинтересен фокус…

Учительница моя, Антонина Никитична, сказала так: «Ничего, что ты дружишь с девочкой. Ведь не обязательно вы потом поженитесь. Вот я училась в школе, и у нас дружили мальчик и девочка, а когда выросли, она вышла замуж за другого дядю, а он женился на другой тете».

Но это меня как раз не утешало и не устраивало. Нравилась Таня Иванова…

5. СТАРАЯ ЧАСОВНЯ

Щели ее стен напоминали очертания рек на географической карте, что висела в нашем классе. На крыше, на окнах росли деревья, довольно большие. Стены давно не мазали, и из-под облупленных слоев молдавской известки рыжели кирпичи, крыша тоже была рыжей, совсем заржавела и прохудилась, а на месте креста по вечерам вспухал красный огонек – сигнал идущим на посадку самолетам.

Церковь стояла посередине не то чтобы площади, но определенного плоского пространства, ограниченного четырьмя приземистыми одноэтажными домами – столовой, санчастью, ремонтной мастерской и штабом Молдавского отдельного авиационного отряда. За штабом плоскость обрывалась, сходила вниз, в туман, и получалось, что церковь и все строения вокруг нее стоят на холме. Левее санчасти, за полосой кустарника, вязов и акаций выпукло серебрился утренней росой просторный аэродром.

В самой церкви был склад, и там работал бойкий и общительный Володя Розенберг, у которого занимали деньги. Про церковь говорили, что она историческая: не то Суворов велел ее построить, не то Кутузов отмечал в ней очередную победу. Так говорили взрослые.

Но, во всяком случае, было ясно, что она не просто старая, а старинная, и с ней связывали нечто военное и, вероятно, героическое.

Это конец сороковых – начало пятидесятых годов, это моя Рышкановка- утопавшее то в непролазной грязи, то в раскаленной пыли захолустное предместье Кишинева, самое светлое и дорогое пристанище моей памяти. Когда не стало родителей, я старался не ходить на аэродром, да и позже, приезжая в свой город на каникулы, не появлялся на знакомом холме. Знал только, что аэродром перенесли, а на месте прежнего летного поля выстроили зеленый жилой район. Но лет через двадцать я все-таки пришел туда. Тянуло.

Из всего, что знал и помнил, там осталась одна церковь. Она стоит посреди цветущей площади. Снесены четыре прежних барака, а там, где была торговая палатка, пропорол небо высоченный памятник-шпиль. На нем написано по-русски и по-молдавски: «Дружинникам, болгарским ополченцам, сформированным в Кишиневе и доблестно сражавшимся вместе с русской армией за освобождение Болгарии от турецкого ига». Подхожу к церкви. Она теперь нарядная, белая, как тот непиленый сахар-рафинад, за которым я когда- то здесь стоял в очередях. Над входом табличка: «Мемориальный музей болгарских ополченцев (филиал ис- торико-краеведческого музея)». Рядом, на мраморной доске, читаю:

«Здесь, на Скаковом поле, 12/24 апреля 1877 года был объявлен манифест о начале войны с Турцией. В связи с этим состоялся парад русских войск и сформированных в Кишиневе первых трех дружин болгарского ополчения, ставших основой болгарской национальной армии.

Часовня сооружена в 1882 году в память о походе русской армии 1877-1878 гг. и освобождения Болгарии, Сербии и Черногории от турецкого ига».

Вот оно что. Через много лет узнал я, вокруг какой церкви играл в детстве «в ловитки», да и не церковь она, оказывается, а часовня, значит, без алтаря внутри.

Вхожу туда, где давно не бывал. Музей небольшой такой, насколько позволяет площадь часовни, но емкий, впечатляющий. У входа – старинная литография «Неистовство турок над болгарами»: «Чудовищныя жестокости совершаются по всему пространству Болгарии. Со всякого пункта, населенного мусульманами, выступили верхом на лошадях шайки изуверов, которые отправились грабить болгарския деревни. Деревни предавались пламени, а их несчастныя жители обращены в бегство, преследовались и были убиваемы, как дикие звери, женщины наравне с мущинами, девицы предавались смерти».

Вижу списки болгарских добровольцев, прибывших из Болграда в Кишинев 9 апреля 1877 года. Захария Иванов, Богдан Николов, Митко Петков… Что это за болгары и откуда они появились на юге России, в тогдашнем бессарабском городе Болграде?

Из истории известно, что после побед Румянцева и Суворова над турками, после присоединения Бессарабии к России, в начале XIX века на берега Прута и Дуная, в днестровские плавни устремились сотни тысяч болгарских беженцев. Пятое столетие их мучили янычары, и болгары видели свое спасение в братской по крови и духу России. Так на территории Бессарабии возникла маленькая Болгария. Когда-то, еще в VII веке, здесь на 12 лет задержались кочевники протобол- гарского хана Аспаруха, стремившегося с востока на Балканы. Во Фракии протоболгары смешались со славянами, и новый народ получил то имя, которое носит и поныне. Конечно, не так проста история «великого переселения», есть в ней и кровавые страницы, но прошло 12 веков, и потомки аспаруховских протобол- гар стали заселять юг Бессарабии. А там испокон веков сложилось многонациональное население- из бежавших крепостных, запорожских сечевиков, гонимых церковью и властями вольнодумцев… Между людьми разных наречий, как и принято в России, существовала приязнь, и болгары были принимаемы здесь с легким сердцем. Переселение их в Бессарабию поощрялось и русским правительством, ибо, кроме спасения единоверных братьев, была еще цель надежно заселить освобожденные земли. Россия предоставляла беженцам значительные льготы: крепостное право на них не распространялось, землю они получали даром, и на первые 70 лет освобождались от налогов. Сюда бежали люди изо всех слоев угнетенного болгарского населения: и бедняки, и зажиточные землевладельцы, и немногочисленные в ту пору интеллигенты. Постепенно на территории другой страны сложилось болгарское общество, свободное от тирании и объединенное патриотическими устремлениями. Образовалось 61 поселение, и их центром стал Болград. Здесь не только крепла восходящая еще ко временам Кирилла и Мефо- дия дружба русского и болгарского народов, но и создавалась основа грядущего освобождения самой Болгарии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: