Глеб Голубев - Улугбек

- Название:Улугбек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Голубев - Улугбек краткое содержание

Каждая человеческая жизнь поучительна. Но жизнь человека великого поучительнее вдвойне. В ней все выражено нагляднее, резче — и падения и взлеты.

Перед вами такая жизнь. В ней было немало радостей и тревог, бессонных ночей и преступлений, крови, подвигов и вероломства. Она так богата событиями — схватками, погонями, убийствами, что можно сочинять приключенческий роман.

Но это не роман, а биография, созданная на твердой почве строгих, неоспоримых фактов. Перед вами жизнь человека, которого звали Улугбек. Настоящее имя его было иным, но его забыли. А Улугбека будут помнить и через тысячи лет.

Он был царем, внуком Тимура; любил охоту, стихи, музыку, веселье пирушек. Но он стал великим ученым и размышлял о загадочных судьбах звезд до той последней минуты, когда голову его срубила сабля убийцы. Сабля оказалась очень острой: еще и сейчас, спустя пять веков, ее след заметен на его черепе...

Открытия Улугбека далеко опередили свою эпоху и живут в науке до сих пор. Они помогли человечеству проложить дорогу к звездам.

ОБ АВТОРЕ

Глеб Николаевич Голубев родился в 1926 году в городе Калинине. Печататься начал с 1946 года. Окончил сценарный факультет Института кинематографии. Много ездил по стране, работая несколько лет специальным корреспондентом журнала «Вокруг света». Рассказы и очерки его печатались и в других центральных журналах. Им написаны научно-фантастическая повесть «Золотая медаль Атлантиды» (1956), книги «Необычные путешествия» (1958) и «Неразгаданные тайны» (1960).

Улугбек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь Улугбек решил заполнить этот пробел. И сам он и все его помощники отныне были заняты одни»м: точно, неоднократно проверяя самих себя повторными наблюдениями, они определяли положение на небосклоне всех видимых звезд. Это была кропотливая и однообразная работа. Ни смелых и слишком поспешных гипотез, ни новых оригинальных систем мироздания не создавали они. Только наблюдения, наблюдения, бесконечные наблюдения ночь за ночью — до боли в глазах, до «неимоверной усталости, подкашивающей ноги. Это была будничная, незаметная, казалось бы, совершенно бесславная работа. Но Улугбек видел все ее величие и бесценность. Он стал мудрым и давно уже перестал увлекаться мечтами о легких победах и молниеносных подвигах.

В истории каждой науки наступают моменты, когда обобщение накопленных материалов, собирание их и глубокий анализ становятся важнее самых крупных открытий. Да и сами эти открытия на какой-то ступени делаются просто невозможны без такого обобщения всех прежних шагов и наблюдений.

Именно в этом и проявился гений Улугбека. Он понял веление времени и занялся такой кропотливой работой, чтобы подготовить вспаханную почву для будущих величайших открытий Коперника, Галилея, Тихо Браге. И за это он по заслугам стоит в истории астрономии в одном ряду с ними.

Прошли годы в таких трудах, пока он, наконец, смог приступить к составлению таблиц. Однажды вечером Улугбек не вышел, как обычно, на башню, вознесенную к небу, а заперся в своей худжре и разложил перед собой на ковре пухлую кипу заметок и предварительных табличек. Из чернильницы торчало тростниковое перо — калям.

«Тимур есть тень...» — вспомнилось ему. Нет, про него, Улугбека, уже так не скажут! Он взял перо и вывел крупными буквами на чистом листе бумаги:

«Религии рассеиваются, как туман. Царства разрушаются. Но труды ученых остаются на вечные времена...»

Так он начал писать свою «Звездную книгу».

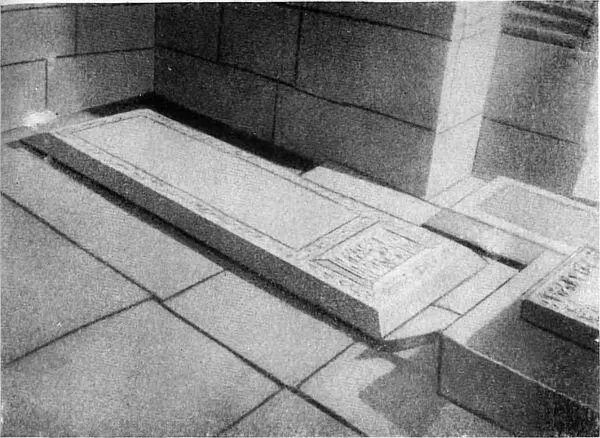

Под плитой из серого мрамора покоится прах Улугбека в мавзолее Гур-Эмир.

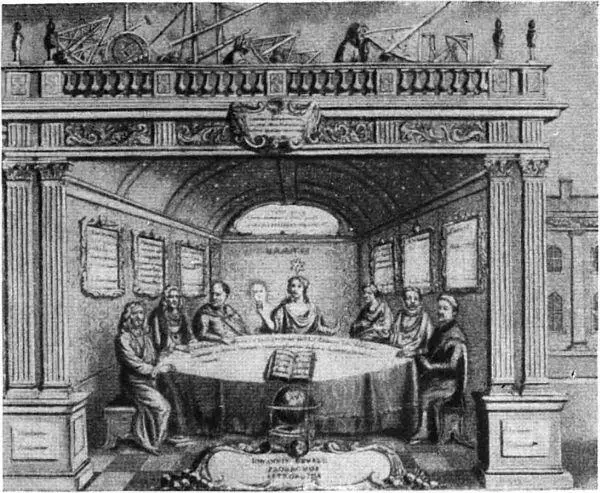

Гравюры семнадцатого века рассказывают о всемирной славе Улугбека. На одной из них великий ученый сидит по правую руку богини Урании в кругу крупнейших астрономов. На другой гравюре Улугбек стоит рядом с богиней.

„ЗВЕЗДНАЯ КНИГА"

Мы — цель и высшая вершина всей вселенной,

Мы — наилучшая краса юдоли бренной:

Коль мирозданья круг есть некое кольцо,

В нем, без сомнения, мы — камень драгоценный.

И вот эта книга лежит теперь перед нами. Точное ее название: «Зидж-и джедид-и Гурагани». Перевести это можно так; «Новые Гураганские звездные таблицы» (Гураган — ханский зять, этим титулом гордились и Улугбек и Тимур).

Книга состоит из двух частей: довольно пространного введения и самих таблиц. Но прочитать ее нам не так-то легко. Для этого нужно не только разбираться в астрономии и математике, но и хорошо владеть языком фарси, на котором она написана. Но и этого еще мало: надо к тому же быть знатоком мусульманской науки средних веков, чтобы не заплутать среди причудливых терминов, которые давно устарели и забыты наукой. Ведь со времен Улугбека минуло пять с лишним столетий.

В «Звездной книге» нет «и привычных нам математических формул и равенств, ни названий звезд, которыми мы теперь пользуемся. Даже ни одной цифры в ней нет: они, как вы помните, обозначались тогда еще буквами. Так что труд Улугбека приходится переводить дважды: сначала с фарси, потом на язык формул и терминов современной науки.

Этот весьма нелегкий труд проделал крупный советский ученый, действительный член Академии наук Узбекской ССР Т. Н. Кары-Ниязов. Его работа «Астрономическая школа Улугбека», в которой впервые даны развернутые комментарии к таблицам, удостоена Сталинской премии. Мы будем пользоваться ею как путеводителем по страницам «Звездной книги».

«Все, что наблюдение и опыт узнали относительно движения планет, находится сданным на хранение в этой книге, которая состоит из четырех частей», — так написал Улугбек в предисловии к таблицам. Это и в самом деле как бы итог всего, чего достигла астрономия к началу XV века.

Первая часть вступления посвящена сравнению различных календарей. Она имела большое практическое значение. Следить за безудержным потоком времени было древнейшей и самой важной обязанностью астрономов.

Первой простейшей мерой времени стали сутки. Их отмеряло само Солнце, каждое утро поднимающееся над горизонтом. Затем люди научились измерять и более продолжительные отрезки времени. Периодическая смена всех фаз Луны отмеряла лунный месяц. И, наконец, позднее мерой времени стал год. Но, к сожалению, год не содержит целое число суток, на которое мог бы делиться без остатка. Его продолжительность — 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. (Улугбек, пользуясь весьма несовершенными инструментами, определил длительность года с ошибкой всего в пятьдесят восемь секунд!) И этот остаток приносит массу хлопот астрономам, да и не только им. В том календаре, которым <���мы с вами пользуемся, через каждые четыре года накапливаются одни лишние сутки. Их решили прибавлять к каждому четвертому году, назвав его високосным.

Пытаясь улучшить несовершенную систему счета времени, астрономы в разные времена во всех странах разрабатывали свои календари. Проблема эта не решена и до сих пор, причиняя немало неудобств. В Индии, например, и поныне употребляются в разных штатах... тридцать с лишним различных календарей!

Чтобы сравнивать результаты астрономических наблюдений, сделанных в разных странах, нужно непременно иметь таблицы для быстрого перевода одних календарных дат в другие.

Такие таблицы и были разработаны в Самаркандской обсерватории. Это оказалось весьма тонким и кропотливым делом. Вся Европа тогда пользовалась так называемым юлианским календарем. Он получил такое название, потому что был разработан по повелению Юлия Цезаря. Началом летосчисления в нем принимался 45 год до нашей эры. Существовал еще греческий календарь, эра которого начиналась со второго дня недели спустя двенадцать солнечных лет после смерти Александра Македонского.

А в большинстве мусульманских стран исчисление лет велось со дня легендарного бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Произошло это якобы в пятый день недели 622 года нашей эры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: