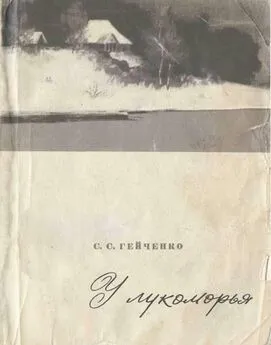

Семен Гейченко - У лукоморья

- Название:У лукоморья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1977

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Гейченко - У лукоморья краткое содержание

В сборник включены рассказы директора заповедника в Пушкинских Горах Семена Степановича Гейченко, посвященные пребыванию А. С. Пушкина в разные годы в Михайловском. Рассматриваются как факты биографии, так и творческая история произведений поэта, созданных в эти годы. Книга основана на огромном документальном материале — биографическом, историко-литературном, архивном.

У лукоморья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ещё много-много лет после того, как совсем обветшали окна и двери, и порог пушкинского дома, — пышная сирень каждую весну раскрывала для людей свои душистые цветы. Когда-то ее сажали и холили чьи-то заботливые руки, и сирень заглядывала в комнату Пушкина. А потом всё кануло в Лету.

И вот теперь выровнялись и порог, и ступени, и окна пушкинского дома, и мы вновь посадили сирень, и, как прежде, дарит она мечтательному путнику свои цветы.

В каждом листике куста есть свои письмена. Пушкин умел их читать. Чтобы понять деревенского Пушкина, нужно, чтобы всякий приходящий в Михаиловское попробовал разобрать эти письмена.

Когда Пушкина спрашивали про его кабинет, он отвечал: «Деревня — вот мой кабинет».

Деревня — это природа. Деревья, травы, кусты, птицы и звери. Пушкин любил эту землю. Он ходил по лесу без сюртука, в рубашке, часто на босу ногу, в ветер, и дождь, и прохладу, и не только когда было тихо и жарко. Он видел, что в природе всё безгранично и почти ничто в ней не меняется. Она — вечность. Это только мы меняемся, люди.

Весною, когда в Михайловском начинается всё заново и люди выходят на волю, они видят и слышат только воду. Так было при Пушкине, так и сейчас. Вода идет отовсюду, она заливает заветные луга, рождает огромное море и топит в нем ручьи и реки, старицу реки и ее новь, — и вода эта стоит от одной горы до другой.

Природа Михайловского имеет своих стражей. О них Пушкин писал в стихотворении «Домовому». И самый верный страж этого места — вода.

Каждый день деревья, кусты, луга и поляны Михайловского проявляют свой характер по-новому. Каждое утро хранитель этой великолепной галереи заменяет одну из старых картин какой-нибудь новой и как бы говорит нам: «Всё это видел Пушкин. Посмотрите и вы. Станете лучше».

Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: «Александр Сергеевич!» Уверяю вас, он обязательно ответит: «А-у-у! Иду-у!»

9 АВГУСТА 1824 ГОДА

Благодатный летний день. Тишина такая, что слышно, о чем далеко за рекой спорят зимарёвские бабы.

Листья лип дрожат от обилия пчел, снимающих мед. Меду много, почитай на каждом дереве фунтов тридцать будет. Аппетитно хрупает траву старая кобылка, привязанная к колу на дерновом круге перед домом. Господский пес, развалившийся на крыльце, изредка ни с того ни с сего начинает облаивать кобылку. Тогда в окне дома открывается форточка и чей-то картавый голос кричит на собаку: «Руслан, silence!» [1] Замолчи! (франц.).

Форточка остается открытой, и из комнаты доносятся стихи:

Un voyageur s'est egare.

Une lueur s'offre a sa vue.

Entre lui et nous n'est-il pas,

N'est-il pas quelque dependence?

Nous voyageons tous ici-bas…

Пауза. И снова те же стихи, только уже по-русски:

Заблудившемуся путнику

Огонек, вдали мерцающий,

Возвращает силы прежние,

Льет отраду в душу страстную…

Так не правда ли, мой милый друг,

Мы все здесь ведь только путники?

Это голос хозяина дома — Сергея Львовича Пушкина. Он занят своим излюбленным делом — сочинительством стихов.

Июль 1824 года был на всей Псковщине жарким и душным, а август и того больше — совсем пекло. Вся тварь изнывала. Кругом горели леса и травы. Болота высохли, по озеру Маленец — хоть гуляй. Дым пожаров заволакивал горизонт. Старики Пушкины скучали в Михайловском, в деревне они вообще всегда скучали, а сейчас и подавно. Изнывали… Одна радость — когда после обеда перебирались из дому в горницу при баньке, в которой всегда было прохладно и сыровато. Рядом был погреб, откуда господа то и дело требовали себе то квасу, то медовой или брусничной воды, то холодной простокваши прямо со льда.

Жизнь без людей, без общества, без столичной суеты казалась невыносимой. И они изо дня в день только и ждали приглашения соседей — погостить, поиграть в карты, посмотреть заезжего танцора или фокусника, сыграть живые картины, которые тогда были в большой моде. Им было всё равно к кому ехать — что к выжившей из ума Шелгунихе, что к предводителю-балаболке — Рокотову, или к суетливым сестрицам Пущиным, которые всё знали, всё слышали, всё видели, или в Тригорское, где всегда шумно и весело. Только бы не сидеть дома.

Хозяйство свое они не любили. Что делалось в их деревнях, в поле и на гумне, их не касалось. Вот парк и сад — это другое дело! Сюда Сергей Львович заходил часто, мечтая о разных новшествах и благоустройстве. Иной раз, начитавшись старых книг с рассуждениями о хозяйственных опытах доброго помещика-селянина, Сергей Львович приказывал казачку крикнуть приказчика. Шел с ним осматривать усадьбу, оранжерею, вольер, пруды и разглагольствовал о том, как лучше устроить новые цветники, куртины и рабатки, как развести в огороде дыни, а в прудах — зеркальных карпов, где поставить новую беседку или грот и как превратить один из старинных курганов в Парнас.

Приказчик слушал вдохновенные барские речи, подобострастно кивал головой и говорил, что ему всё это отлично понятно и что всё будет завтра же готово. Сергей Львович удивленно смотрел на приказчика и выговаривал ему, переходя на французский: «Се que j'ai de roieux a faire au fond de mon triste village est de tacher tie ne plus penser». [2] Лучшее, что я могу сделать в своей печальной деревенской глуши, — это ни о чем не думать (франц.).

Потом кричал: «Ах Мишель, Мишель, чучело ты гороховое, где тебе понять меня!..»

На что приказчик отвечал: «Покорно вами благодарны!»

И всё оставалось по-старому, до нового обхода.

Сергей Львович мечтал о том, чтобы перестроить обветшалый дедовский старый дом, эту, как он говорил, «бедную хижину», хотел увеличить его, убрать современными мебелями, превратить дом в сельский замок, наподобие английского коттеджа. Но как объяснить всё это бестолковому приказчику, да и где взять деньги, в которых всегда была нужда?

Еще мечтал он о своем хорошем портрете, который украсил бы залу господского дома, где висели портреты царей и предков. Дочка Ольга Сергеевна любила рисование. Одно время даже хотела стать художницей. Сергей Львович часто заставлял ее писать с него портреты. Составляя программы в стихах и прозе, принимал позы. Читал вслух «Канон портретиста» Архипа Иванова — старинную книгу о портретном искусстве, которую как-то нашел в библиотеке Тригорского. Бывало, сильно тиранил художницу, придирался к каждой детали, распространялся о величии рода Пушкиных и Ганнибалов и почти всегда заканчивал свои рацеи или рассуждениями о несчастной судьбе своего опального сына, или брал гитару и начинал напевать романс, сочиненный им на сей предмет:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]](/books/1146653/semen-gejchenko-u-lukomorya-5-e-izd.webp)