Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4865-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание

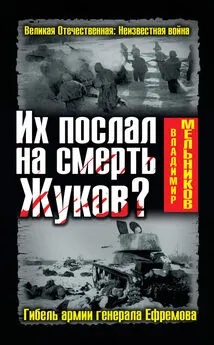

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Командующий там сел с комиссаром, напротив сели еще три человека. То, что командующий был ранен, я не видел. Когда показались немцы, они шли цепью, командующий застрелился сам. А мы полегли вниз головой. Немцы прошли. Кто был жив, всех расстреляли и ничего с убитых не взяли. Они прошли цепью. Когда они уже скрылись, вижу, остался жив я и одна девушка. Может, кто еще был жив, не знаю.

Я взял у убитого комиссара кусок хлеба, соль, планшет с картой, а у командующего взял маленький пистолет и рядом подобрал еще большой. Мы пошли вслед за немцами к Собже.

Когда подошли к Собже, уже смеркалось. Сели там. Я прислонился к дереву и уснул. Там и переночевали. Как только рассвело, мы спустились по крутому берегу к реке. Там было повалено большое дерево. Мы по нему перешли реку. Возле деревни Тарасовки спустились со склона и пошли через поле. Пошли, и, только к лесу подходить стали, нас обстреляли немцы. В этом лесу мы остановились. Оказалось, в этом лесу стояла немецкая артиллерия. Нам об этом сказала наша группа, которая наткнулась на нас. «Как вы здесь оказались? – говорят. – Здесь же немецкие артиллеристы недалеко от вас». Мы там с 19 по 25 апреля просидели, а 26-го уже в плен попали.

Мы разделились на две группы, поскольку и у них, и у меня была карта. В той группе были одни младшие командиры. Идти одной большой группой было опасно. И когда мы в плен попали, девушку из ихней группы и ту, с которой я шел, оставили немцы в Климовом Заводе при больнице. А нас погнали мимо больницы в Лужки.

Нас загнали в Лужки, и я там был до 7 мая. Потом немцы погнали нас этапом до самого Рославля. Там был концлагерь для военнопленных возле самого Варшавского шоссе. Там есть ров, туда возили по 500 человек в день. А с этого лагеря нас собрал немец помоложе – и на станцию. Угнали в Германию, как вольнонаемных. В Германии я попал в Эльзас. Там я пробыл, пока нас не освободили французы».

Житель небольшого хутора, который в довоенные годы и во время войны находился неподалеку от соснового бора, Родион Михайлович Коновалов в беседе с писательницей Юлией Борисовной Капусто рассказал такую историю. Цитирую фрагмент документальной книги Ю. Б. Капусто «Последними дорогами генерала Ефремова» (М., 1982): «Он незыблемо стоит на том, что командарм погиб 14 апреля в блиндаже и якобы из блиндажа вышел офицер и сказал: «Батя умирает, ранен в живот, говорит, кто как может, спасайтесь». Коновалов стоит на своем, ни в чем решительно не уступает, совсем как Стопудов, и у меня возникает мысль: а не провокатором ли был тот офицер, что вышел из блиндажа? Не офицером ли полка «Бранденбург», где наверняка были и дети русских эмигрантов…»

В других публикациях можно было прочитать о том, что генерал Ефремов свой последний бой принял в одной из деревень, окруженной немцами. Версии, версии…

Для разгадки тайны гибели командарма стоит внимательно почитать раздел «Приложения», и особенно свидетельства очевидцев. Сравнить их со свидетельствами помощника прокурора 33-й армии А. А. Зельфы и главного хирурга профессора И. С. Жорова. Право, есть о чем подумать. Пока не найдены новые документы, которые могут пролить на этот разноречивый мрак более ясный свет. Потому что, пока нет точных доказательств, никого обвинять нельзя. Говорить и рассуждать можно разве что о малодушии некоторых офицеров и военных специалистов, которые в последние часы были рядом с командармом, а потом вдруг оказались совершенно в другом месте, но не о предательстве. Слишком серьезное и тяжкое обвинение.

Но пепел стучит в груди… И пытливым покоя нет, пока не разгаданы главные загадки истории гибели генерала Ефремова.

Что же происходило в эти дни на фронте в районе Износки – Юхнов?

Вот запись телеграфных переговоров начальника связи Западного фронта генерала Н. Д. Псурцева и комбрига Д. Н. Онуприенко:

«У аппарата Псурцев:

Здравствуйте, тов. Онуприенко. Генерал Голушкевич сейчас у главкома, если у Вас есть что-нибудь новенькое, он просил срочно доложить. Его интересуют сведения о Ефремове, в частности материал, который Вам сообщили красноармейцы, вышедшие из группы Ефремова.

О каких красноармейцах в количестве 4 человек докладывал Голушкевичу майор Кондырев и почему произошла такая путаница? Из Вашего доклада видно, что речь идет о красноармейцах, вышедших до 13 числа. Как понимать это? Скажите, после 13 числа кто-нибудь вышел из группы Ефремова или нет, сколько же вышло человек после 13 числа? Или нет ни одного?»

Прервемся на комментарий. Итак, штаб Западного фронта постоянно требует сведений о выходе окруженных. Как устоявшийся термин фигурирует «группа Ефремова». Тон начальника связи штаба фронта явно раздраженный. Из его вопросов можно понять и следующее: комбриг Онуприенко ситуацией владеет слабо, сведения в вышестоящий штаб направлял противоречивые, видимо невыверенные.

« Онуприенко:

Здравствуйте, тов. генерал. Прошу доложить Голушкевичу, что красноармейцы, вышедшие 13 числа, с группой Ефремова связаны не были. Это люди 160-й дивизии, которые были отрезаны от Ефремова в районе высоты 11 числа. Отряд в количестве 400 человек сосредоточился в лесу юго-восточнее Ключики, обошел Мало-Виселево с запада, форсировал р. Угра северо-западнее 200 мтр. Костюково и вышел в лес юго-восточнее высоты 169,3, с южной опушки леса повел наступление 13.04 на Бол. Устье, уничтожил одну минометную батарею, и до 150 чел. ворвалось в Бол. Устье под воздействием артиллерийского огня. По докладу якобы с нашей стороны (восточной) отряд Бол. Устье оставил и разошелся группами в разных направлениях. Дальнейшие судьбы этих отрядов вышедшие красноармейцы и один лейтенант не знают. Вышедший красноармеец 113-й стрелковой дивизии, по данным 43-й армии, еще не прибыл, в 43-й его также нет, есть данные, что он оставлен с группой разведчиков Голубева в районе Жары.

Сегодня ночью в район Ново-Михайловка выбрасываю двух человек с радиостанцией, если удастся установить хотя бы связь с группой Ефремова, вышедшего красноармейца 113 сд на рассвете 18.04 посажу самолет в районе Михайловка. Вот все, что известно о группе Ефремова. Связи с Ефремовым не имею с 18.30 13.04. Все.

Речь идет о четырех человеках: два красноармейца, один лейтенант, другой мл. лейтенант, высланные в разведку от 160 сд, которые с группой Ефремова связи не имели, а вели бой в районе выс. 201, 5 и высланы были еще 11 числа. Сейчас же есть данные – вышел красноармеец из 338 сд или 113 сд, но из группы Ефремова. Как только он прибудет в 43-ю армию, положение будет установлено. Почему Кондырев перепутал – не знаю. Сейчас выясню. Все.

После 13 нет ни одного, если не считать того, о котором есть сведения, что он с разведкой Голубева. Все. До свидания» [124].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: