Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4865-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание

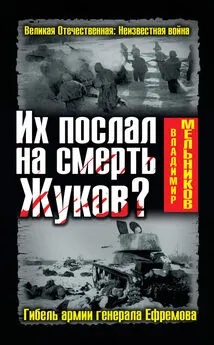

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 2

Под Гомелем и Брянском

Август 1941 года. Гибель генерала Петровского. Ликвидация Центрального фронта. Донос Пономаренко: «Он хвастун и лгун». Ответ Сталина: «Вы член Военного совета, а не наблюдатель…» Почему генерал Ефремов не стал пить водку с генералом Еременко. Формирование 10-й армии. Вызов в распоряжение Ставки

8 августа из Ставки пришла телефонограмма о его новом назначении: он вступал в должность командующего Центральным фронтом. Дела ему передавал генерал-полковник Кузнецов {6} , которого переводили с понижением в Крым – на 51-ю армию. Снова Ефремову пришлось принимать у Кузнецова дела. Две недели назад, прибыв в 21-ю, он сменял на посту командарма именно его, Федора Исидоровича. Ставку не устраивала медлительность и нерасторопность Кузнецова, его нерешительность как командующего объединением, которое сейчас должно было схватиться с крупнейшей группировкой противника, уже сконцентрированной в исходных районах и изготовившейся для удара.

Центральный фронт в тот период состоял из трех армий: 21, 13 и 3-й. Самой боеспособной была 21-я. 13-ю генерал Голубев {7} только что вывел из окружения. В таком же положении находилась и 3-я. Приводили себя в порядок, пополнялись маршевыми ротами и призывниками, набранными в близлежащих районах военкоматами.

9 августа немцы атаковали. На участке ослабленной 13-й армии прорвали фронт и ввели в брешь более ста танков с пехотой. Голубев запросил разрешение на отход, в противном случае армии грозил полный разгром. Ефремов разрешил отход и срочно перебросил туда, под Хотимск, 155-ю стрелковую дивизию из состава 21-й армии. Если бы этот маневр запоздал, 45-й стрелковый корпус 13-й армии был бы раздавлен в окружении.

Остроту и трагизм событий тех дней может проиллюстрировать фрагмент из боевого донесения командарма-13 в штаб Центрального фронта. Генерал Голубев, только что вырвавший основные силы своих дивизий из окружения, сообщал следующее: «Армия вынуждена действовать при наличии противника с северо-востока и запада. Реальные силы армии – 155-я сд, 52-я кд, слабые части 4-го вдк и 50-й тд, которые в общей сложности имеют около 1600 штыков и 20 танков. Остальные силы ведут бой в окружении в районе Климовичей или выходят из окружения мелкими частями. В некоторых полках осталось по 100–150 штыков. Свои возможности формирования новых частей за счет тылов исчерпаны включительно до саперов и связистов. Оружие также не получаем» [17].

Во время этих боев произошло событие, которое впоследствии войдет в историю Великой Отечественной войны отдельным эпизодом. Но никто из историков и военных писателей не связывал его с тем, что произойдет под Вязьмой в апреле 1942 года. А связь между тем прямая. Судьба командира 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Петровского и судьба командующего 33-й армией генерал-лейтенанта Ефремова сойдутся в наивысшей точке проявления человеческого мужества и солдатского долга – в смерти.

63-й корпус 21-й армии тем временем дрался в полном окружении. Немцы настолько плотно закрыли горловину окружения, что стало понятно: корпусу в полном составе не пробиться. Ефремов, исчерпав все возможные средства вызволить из кольца обреченных на гибель и плен, послал в окруженную группировку самолет. Накануне во время авианалета на штаб 21-й армии был ранен исполняющий обязанности командующего генерал-майор Гордов. Летчик, направленный к Петровскому, имел пакет с приказом, в котором, в частности, было и следующее:

«…2. В командование 21-й армией немедленно вступить комкору-63 генерал-лейтенанту Петровскому.

3. В командование 63 ск вступить командиру по назначению Петровского.

4. О допущенном командире для командования 63 ск Петровскому немедленно доложить Военному совету фронта» [18].

Ефремов знал характер Петровского и поэтому рассчитывал на то, что, получив новое назначение, тот вылетит из окружения, только чтобы выполнить приказ. Приказом о новом назначении Ефремов в какой-то мере убирал ту нравственную преграду, которую явно видел перед собой комкор.

Летчик Р-5 выполнил приказ, благополучно приземлился у села Святого, где находился КП 63-го стрелкового корпуса, вручил Петровскому приказ комфронта. Тот прочитал его и на обороте написал, что просит командующего отложить его назначение до выхода корпуса из окружения.

Когда самолет вернулся назад, начштаба генерал Сандалов [19]с горечью сказал Ефремову:

– Петровский не выполнил приказ. Зря.

Ефремов внимательно посмотрел на своего начштаба и сказал:

– Петровский – настоящий офицер. И до того, как получить наш приказ, он отдал себе свой. И сейчас его исполняет. Как офицер, он имеет на это право.

В районе Чеботовичей близ Гомеля Петровский сосредоточил два полка 154-й и остатки 232-й стрелковой дивизии. И пошли на прорыв через порядки немецкой 154-й пехотной дивизии. Комкор погиб в бою при прорыве.

Центральный фронт просуществовал недолго, 25 августа он был расформирован, а управление и войска были переданы Брянскому фронту.

Перед тем как фронт был расформирован, произошло событие, о котором следует рассказать особо.

Военные люди на войне воюют. Солдат – в своем окопе. Офицеры – каждый на своем месте. Некоторые тоже в окопе, рядом с бойцами, некоторые на КП роты, батальона, полка и т. д. Но были во время Великой Отечественной войны высокопоставленные люди в военной форме, которые всегда видели проблему гораздо шире фронта того соединения, представительствовать от имени Ставки в которое были поставлены. Шире и, главное, глубже. Статистика свидетельствует, что они получали такие же полководческие ордена, которые получали действительно полководцы. Я имею в виду членов военных советов армий и фронтов. Как известно, ими были Мехлис, Хрущев, Булганин, другие. Мехлис, к примеру, умудрился получить все полководческие ордена, кроме ордена Богдана Хмельницкого. Даже Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, о котором вынужденно пойдет речь ниже, имел полководческий орден Суворова 1-й степени. Хотя военным никогда не был. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1937 году принят в аппарат ЦК ВКП(б). Здесь, видимо, прошел ту партийную школу, которая и помогала ему потом в жизни добиваться высот, должностей, положения.

В августе 1941 года Пономаренко был членом Военного совета Центрального фронта. 8 августа Ефремов принял фронт. Надо полагать, какое-то время ему потребовалось, чтобы сдать дела в 21-й армии своему заместителю и начальнику штаба Гордову. Какое-то – для того, чтобы принять фронт у отбывающего в Крым Кузнецова. Войска в это время находятся в постоянных боях. А в это время, 14 августа, Пантелеймон Кондратьевич, как бдительный член Военного совета Центрального фронта, отсылает в Москву, в Ставку, на имя Сталина телеграмму следующего содержания:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: