Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4865-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание

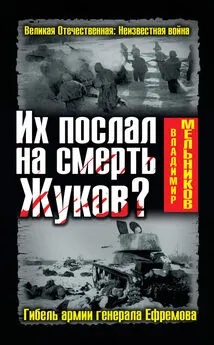

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

23

Странное письмо написал А.А. Зельфа. И ухватиться-то не за что. Что и говорить, написано профессионально, отпечаток долголетней работы над судебно-следственными документами действительно чувствуется. В самом начале собирался «дать канву», потом пространно заговорил о «декорациях», о том, как «люди проявляют героизм в беде», и о том, как «пригревало апрельское скупое солнышко…», а когда, наконец, память натыкается на живой жпизод, нить рассказа рвется о «забыл название» или просто «забыл». Десять раз автор письма называет имя профессора И.С. Жорова. Слишком обильно для такого небольшого текста. Даже сообщил такую подробность, что уважаемый профессор перед самым выходом, то есть перед маршем на прорыв, заболел гриппом. Или это такой литературный прием – ввести в текст героя, который потом будет играть, возможно, главную роль? Есть такой литературный прием. // Только вот какая странность: в 1942 г., когда А.А. Зельфа писал рапорт об обстоятельствах выхода, имя профессора Жорова он упомянул лишь дважды. И о гриппе ни слова. А ведь можно было бы и о гриппе профессора. Момент-то героический. Ради войск отказался вылететь… Но промолчал. Не потому ли промолчал, что любой особист тогда, в апреле 1942 г., мог ухватиться за этот любопытный факт? Что и сам А.А. Зельфа еще не знал толком, где гуляет его товарищ «в хромовом пальто»? Как много все же любопытного в истории Зельфы – Жорова!.. // С точки зрения А.А. Зельфы, профессор И.С. Жоров конечно же представляет собой в окруженной группировке наибольшую ценность. Гораздо большую, чем ценность, к примеру, любого из генералов (их в Западной группировке было несколько) и даже самого командующего. Если же отстраниться от обстоятельств войны, то как можно решить, что жизнь рядового пехотного Петра Иванова или лейтенанта Ивана Якимова стоит дешевле? На каких аптекарских весах все это взвешивал уважаемый прокурор? Или здесь действовали какой-то иной стандарт и иная шкала ценностей, о которой не знали ни Петр Иванов, ни Иван Якимов, ни сам командарм?

24

Снова ложь! Зельфа упорно развивает идею особого пути штабной группы. Давайте поразмышляем на эту тему. Вначале я решил, что личное желание «малочисленной группой» выскочить в «щель», бросив на произвол судьбы дивизии и раненых, огромный обоз, бывший военюрист 1-го ранга выдает за решение штаба, а значит, за решение командующего. Тем самым он, вольно или невольно, бросает на генерала скверную тень. Сам при этом, понятное дело, остается в стороне. Для него, в конце концов, плот нашелся. Что касается этого посыла Зельфы, то документы свидетельствуют об ином. Согласно приказу командующего № 027 Западная группировка марш на прорыв должна была совершать следующим порядком: несколькими колоннами, в одном направлении, в авангарде 338-я и подразделения 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 873-й артполк; в центре штаб армии, 160-я стрелковая дивизия и до 500 человек тяжелораненых на подводах, здесь же шли с оружием в руках легкораненые; в арьергарде 113-я стрелковая дивизия. // Манера говорить о самом главном вскользь. Ну что ж, тогда будем читать это письмо между строк более внимательно. // Исключаю стилистическую небрежность человека, сорок лет листавшего и создававшего судебно-следственные документы и прекрасно усвоившего истину: за каждой бумажкой, за каждой фразой, за каждым умозаключением – судьба человека, очень часто жизнь или смерть, позор или слава. В каждой фразе Зельфы, за исключением «литературных» пассажей, – четко сформулированная мысль очевидца, делающего совершенно определенные акценты и отступающего на обочину, в заросли общих фраз именно там и тогда, когда говорить о виденном и пережитом ему по неким соображениям не хочется. // Но вернемся все же к идее Зельфы об особом пути штабной группы. А может, он существовал, этот особый путь ? Но – чья воля стояла за тем, что в конце концов штабная группа действительно оказалась изолированной и особо преследуемой автоматчиками из «Бранденбург-800»? Из штабной группы постепенно выбывали люди, которые были особо преданы командарму. Кого-то ранило, как лейтенанта Якимова. Кто-то, выполняя особое задание командующего, не смог вернуться назад, как майор Толстиков. Генерал Офросимов погиб. Полковник Ушаков убит Камбургом. Остались немногие. И – люди «в хромовых пальто», один из которых потом благополучно переплыл на плоту Угру, а другой остался на оккупированной территории и под чужим именем (!), тоже успешно, выжил в одной из деревень при госпитале. Правда, впоследствии поисковики, побывавшие в той деревне, ничего подобного, о чем тот расскажет в своей одиссее, не обнаружат. // Таким образом, возможно, этот особый путь , а точнее, особый маршрут для остатков группы командарма создавался. Кто его создавал? Кому это было нужно? Кому выгодно? Нужно это было понятно кому – немцам. Возможно, и скорее всего, их разведке. Такая работа – не для частей простых пехотных подразделений. Остается последний вопрос: кому это было выгодно? Из него вытекает и еще один вопрос: в чем заключалась выгода? Что покупало лицо, заинтересованное в смерти или плене командарма? Жизнь? Возможно. Жизнь – это немало. Если учесть, что даже грипп представлялся настолько сильной угрозой, что вошел в мемуары…

25

Как много комментариев требуют свидетельства Зельфы. Иногда создается впечатление, что он намеренно все запутывает. Другие очевидцы атаку на деревню Жары, где была отбита немецкая кухня, описывают иначе. И дату атаки называют другую. И среди убитых Зельфу не упоминают. А уж если бы увидели якобы убитым его, то обязательно доложили бы командарму. К тому же в своих объяснениях обстоятельств выхода из окружения, данных в апреле 1942 г., Зельфа свой отрыв от группы командарма описывает несколько иначе: «На рассвете в Шумихинском лесу нашу группу атаковала большая группа автоматчиков противника, которая рассеяла нашу группу. Здесь я с пятью красноармейцами и ст. лейтенантом 160 сд Титковым расстались с группой командарма Ефремова и больше с людьми командарма не встречались, за исключением профессора Жорова». Ох этот Жоров! Опять – он. И опять – как исключение. Но запомним эту фразу. К ней мы еще вернемся. А пока зададимся вторым вопросом: почему Зельфа «потерял сознание, или просто забылся» в своем письме, когда описывал момент отрыва от группы командарма?// Есть версия, основанная на свидетельствах очевидцев, что, когда стало ясно, что немцы знают о местонахождении командующего, что штабную группу цепко и жестко преследуют именно потому, что немцам нужен генерал М.Г. Ефремов, некоторые, в попытке выжить любой ценой, начали покидать группу под всякими предлогами, а попросту – разбегаться кто куда. Нет оснований предполагать, что военюрист 1-го ранга поступил в трудный момент подобным образом. Но и на факты глаза не закроешь. Помните, что рассказал офицер связи А.П. Ахромкин: «Когда мы с Никаноровым стали пробиваться по лесу к группе, нас встретили председатель ревтрибунала и пом. прокурора армии Зельфа. Они посоветовали собирать разрозненных бойцов и выводить их на запад, под Дорогобуж, где находилась конная группа генерала Белова». // И тут возникает третий вопрос: почему Зельфа умолчал о встрече с офицерами связи штаба 33-й армии Ахромкиным и Никаноровым?// И сразу четвертый вопрос: кто был вместе с Зельфой, когда они возвращались из леса, где только что затих бой и где, по предположениям Ахромкина, только что погиб командарм?И следующий вопрос, который задают многие исследователи, пятый: куда направлялся Зельфа со своим напарником, который тоже был одет в хромовое пальто?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: