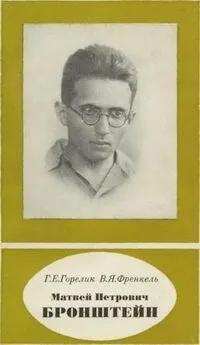

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второй вопрос, который нужно решить, чтобы знать, имеем ли мы право применять к оптическим явлениям то, что выше было выведено для случая плывущей утки, состоит в том, зависит ли от движения источника скорость его света, измеренная по отношению к среде, относительно которой источник движется. Волновая теория света отвечает на этот вопрос отрицательно, но окончательным судьей может быть только физический опыт или астрономическое наблюдение. Ведь волновая теория света в конце концов не является обязательным догматом, и еще в этом столетии швейцарский физик В. Ритц предлагал так называемую «баллистическую гипотезу», согласно которой скорость источника прибавляется к скорости света для луча, вышедшего по направлению движения источника, и вычитается в случае обратного направления (баллистической гипотеза называется потому, что таким же точно образом влияет скорость движения артиллерийского орудия на скорость вылетающего из него снаряда). Гипотеза Ритца была опровергнута голландским астрономом де Ситтером, который указал на то, что в случае ее справедливости происходило бы кажущееся вытягивание орбит двойных звезд по направлению к Земле, вследствие чего большие полуоси этих орбит были бы направлены преимущественно к Земле, чего в действительности не наблюдается. Из этой работы де Ситтера и из некоторых других работ можно сделать заключение: скорость источника света не влияет на скорость распространения света в эфире. Таким образом, верно и то заключение, о котором мы сказали выше: скорость света, измеренная на движущейся Земле, должна быть разной по разным направлениям, и изучение этой скорости в различных направлениях позволит решить вопрос о направлении и величине скорости движения Земли сквозь эфир. Это верно в том случае, если эфирная среда представляет материальный океан, так что вообще имеет смысл говорить о перемещении Земли по отношению к такому океану.

Измерение скорости света в различных направлениях было осуществлено в знаменитом опыте Майкельсона (1881 г.). Здесь не место входить в детали описания этого опыта, тем более, что он общеизвестен; для нас важно лишь то, что из этого опыта вытекает равенство скорости света по всем направлениям, что противоречит сделанному выше выводу и делает невозможным обнаружение таким способом скорости Земли по отношению к эфиру. Другие попытки обнаружить эту скорость также кончились неудачей: из них назовем опыт Рэлея и Брэса, в котором нужно было обнаружить вытекавшее из теории двойное лучепреломление в воде, стекле и сероуглероде, вызванное движением Земли сквозь эфир (никакого двойного лучепреломления в действительности не наблюдалось); затем опыт Траутона и Рэнкина, которые так же тщетно пытались обнаружить другой предсказываемый теорией эффект движения Земли сквозь эфир, а именно изменение электрического сопротивления проволоки при изменении ее направления относительно направления предполагаемой скорости Земли; наконец опыт Траутона и Нобля, пытавшихся измерить скорость движения Земли сквозь эфир по тем силам, которые это движение должны вызвать в электрическом конденсаторе.

Все опыты, а также построенный на их основании Эйнштейном специальный принцип относительности приводят к заключению: скорость движения Земли сквозь эфир измерена быть не может, как будто все силы природы вступили между собой в заговор — скрыть от физиков величину и направление этой скорости. Итак тело, покоящееся в эфире, никакими способами не может быть отличено от тела, движущегося в нем. Но это бессмысленно, если эфир представляет материальную среду, части которой могут быть отличены друг от друга; движение относительно материальной среды не может быть эквивалентно покою в ней. Не желая, по-видимому, иметь дело с лишенным общеизвестных свойств материи эфиром, физики сделали вывод (по крайней мере, большинство из них), что эфира не существует вовсе! и что раз он не может быть найден из опыта (точней, не самый эфир, а покой в нем), то нет никакого смысла о нем говорить. По мнению Борна, это было началом того гонения на «принципиально ненаблюдаемые величины», которое в современной физике привело к созданию «матричной механики» Гейзенберга, Борна и Иордана и к тому, что физика теперь не решается говорить о такой, например, величине, как расстояние электрона до ядра в атоме (ибо расстояние для современного физика есть то, что измеряется линейкой, а даже сам тульский левша, который «аглицкую блоху на подковы подковал», не умудрится приготовить линейку для измерения расстояния электрона до ядра в атоме).

Такова была смерть эфира, случившаяся в первое десятилетие этого века; но рассказ о нем не кончается на этом. Как Юлий Цезарь в шекспировской трагедии, убитый физически в третьем акте, остается тем не менее героем остальных двух и его убийца Брут вынужден разговаривать с его бесплотным призраком, так и эфир, как оказалось впоследствии, был убит лишь «физически», но остался одним из героев физики, и даже Эйнштейн, главнейший его убийца, должен был вступить в переговоры с привидением (см., например, его лейденскую речь «Эфир и принцип относительности», 1920 г., есть и русский перевод).

Случилось это следующим образом: дальнейшее развитие принципа относительности привело к «общей теории относительности», представляющей нечто вроде геометрии пространства и времени, в которой чисто физические величины, такие, как силы тяготения, выводятся из геометрических величии (из десяти так называемых «компонент метрического фундаментального тензора», значение которых задается в каждом точечном «событии», т. е. в каждой точке пространства в каждый момент времени). В новейшей форме теории относительности (в так называемой «единой теории поля») вместо 10 геометрических величин вводится 16, из которых зато могут быть вычислены не только силы тяготения, но и электромагнитные силы. Но ясно, что физические величины не могли бы быть выведены из геометрических, если бы уже каким-то образом не заключались в них; и если физика становится геометрией пространства и времени, то эта геометрия в такой же мере становится физикой. Пространство, которое обладает геометрическими свойствами, влияющими на материю и в свою очередь обусловленными этой материей, уже перестает быть пространством просто, а становится чем-то большим, чем пространство, т. е. средой (хотя бы и не материальной). Нельзя удивляться тому, что эта среда получила название эфира. Как ни мало общего у этого нового эфира с упругим твердым эфиром Юнга и Френеля, все же он по-прежнему является носителем световых (а также и вообще электромагнитных) явлений, причем вместе с тем он объясняет и явления тяготения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)