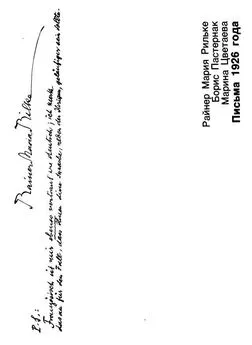

Райнер Рильке - Письма 1926 года

- Название:Письма 1926 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Райнер Рильке - Письма 1926 года краткое содержание

Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

Письма 1926 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Касаемся друг друга. Чем? Крылами.

Издалека свое ведем родство.

Поэт — один. И тот, кто нес его,

Встречается с несущим временами [41] Перевод К. М. Азадовского.

.

В этих строках Рильке сокрыт образ всадника, уже ранее «обыгранный» им в 11-м сонете первой части («Взгляни на небо. Где созвездье «Всадник»?») и как бы символизирующий двуединство поэзии и «несущей» ее природы. Цветаева живо откликается на эти строки, и уже в своем первом письме она разграничивает человека-Рильке и духа-Рильке, «который еще больше поэта». «Вы — явление природы, — обращается она к Рильке, — <...> воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все) Вы — то, из чего рождается поэзия и что больше ее самой — Вас». Ясно, что Цветаева, со своей стороны, продолжает здесь разговор о том начале, которое «несет» поэта. Тема Всадника (т. е. «человека-поэта») возникает и в письме от 13 мая: прочитав «Сонеты к Орфею». Цветаева безошибочно выделяет 11-й сонет и пытается сблизить с этой своеобразной фигурой, созданной Рильке, Святого Георгия собственных, ранее написанных стихов [42] Стихотворение «Святой Георгий» из сборника Цветаевой «Ремесло» (Москва; Берлин, 1923). Ср. письмо Цветаевой к Рильке от 12 мая.

.

В цитированных выше словах Цветаевой обращает на себя также внимание ее утверждение о том, что Рильке — «явление природы». Те же самые слова написала Цветаева и в одном из своих первых писем к Борису Пастернаку (11 февраля 1923 года). Понятием «Природа» Цветаева пользовалась часто.

Сформировавшись духовно на рубеже веков, Цветаева глубоко и своеобразно восприняла умонастроения той неоромантической эпохи: пафос богоборчества, бунт против рассудочности, романтический культ «души». Точно так же, в духе того времени, Цветаева была склонна наделять «природу» особыми свойствами, обожествлять ее, спиритуализировать [43] Понятие одухотворенной природы было важнейшим и для Рильке; не случайно в своих письмах друг к другу Цветаева и Рильке употребляют слово «природа» как высшую, окончательную оценку (см. письмо Цветаевой от 6 июля, письма Рильке от 10 мая, 14 августа и др.).

. Важнейшим элементом в этой системе взглядов была «душа» — естественнейшее проявление «живой» природы. В рассуждениях Цветаевой «природа» и «душа» подчас сливаются. «...Меня кроме природы, т. е. души, и души, т. е. природы — ничто не трогает», — пишет Цветаева 12 декабря 1927 года А. А. Тесковой [44] Письма к Тесковой. С. 57.

. «Живая» природа для Цветаевой — источник творчества и поэзии. «Поэт — ПРИРОДА, а не миросозерцание», — отчетливо формулирует Цветаева свое кредо в одном из писем к В. Н. Буниной, жене писателя [45] Неизданные письма. С. 399 (письмо от 4 мая 1928 г.) Ср. также определение искусства в цветаевской статье «Искусство при свете совести»: «Искусство есть та же природа» и т. д. (Избр. проза. Т. 1. С. 381) или развернутое сопоставление с природой творчества Б. Пастернака в статье «Поэты с историей и поэты без истории» (Цветаева М. Соч. М., 1984. Т. 2. С. 410—414).

.

Любившая повторять слова В. А. Жуковского о том, что «романтизм — это душа», Цветаева считала своим долгом чтить и возвеличивать душу. Ей казалось, что в окружающей действительности душа ущемлена, обесценена, беззащитна. Этому миру мещанской косности, обыденности, будничности — «миру тел», как называла его Цветаева, — противопоставлен поэтически возвышенный «мир душ». Любовь или то, что принято в «мире тел» считать любовью, Цветаева наотрез отвергала. Непомерно, хотя и намеренно абсолютизируя разрыв между душой и телом, она не раз заявляла о непримиримости «души» и «любви», о своей «нелюбви к любви». «Любви я не люблю и не чту», — писала она Рильке (3 июня). В письме к Пастернаку (10 июля) Цветаева говорит о «ненасытной исконной ненависти Психеи к Еве, от которой <���то есть от Евы> во мне нет ничего. А от Психеи — все». Психею Цветаева воспевала в своих стихах и даже себя иногда именовала «душой» (письмо к Рильке от 2 августа). Весьма примечательны слова Цветаевой, написанные ею в мае 1938 года, когда гитлеровская Германия готовилась к вторжению в Чехословакию: «Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела» [46] Письма к Тесковой. С. 159 (письмо от 23 мая 1938 г.).

.

Мир подлинной любви для Цветаевой — тот, в котором происходит слияние душ, а не тел. Этот облагороженный духовный мир она создавала в своем творчестве и подчас — в своих письмах. Поэтому весь свой разговор с Рильке Цветаева пытается направить в «любовное» русло. Но эта любовь — особая. В своей поэзии, да и в жизни, Цветаева ставила своих героев (или самое себя) в такие ситуации, когда любящие разъединены и не могут сойтись [47] Теме разобщенности влюбленных посвящен стихотворный цикл «Двое», посланный в 1924 г. Пастернаку (см.: Цветаева М. И. Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 258—260). Высокий трагический смысл приобретает тема «разминовения» и в драме Цветаевой «Ариадна» (1924).

. Идеальный (то есть далекий, недосягаемый!) образ любимого человека для Цветаевой был дороже, чем близкий, реально осязаемый. «Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать», — говорил ей Волошин в 1911 году [48] Цветаева М. Живое о живом (Волошин) // Соч. Т. 2. С. 181.

. Не отрицая общепринятых проявлений любви, Цветаева как бы стремится совлечь с них телесную оболочку, освободить от «земных уз» — от оков косной материи и низкой чувственности. Цветаева, если так можно сказать, — за рукопожатья без рук, поцелуи без губ. В одном из ее стихотворений 1922 года есть такие слова:

«В мире, где реки вспять,

На берегу — реки,

В мнимую руку взять

Мнимость другой руки...» [49] Цветаева M. После России. Париж. 1926. С. 11.

.

«Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня», — пишет она Рильке 22 августа. «Не хотеть» — один из лейтмотивов ее писем к нему. В них, как и вообще в эпистолярной прозе Цветаевой, происходит именно это касанье несуществующих мнимых рук — соприкосновение «в слове», встреча «в духе». Однако для Цветаевой такая «встреча» не игра воображения, а непреложная данность, поступок, не менее реальный, чем живой поцелуй. «Любовь живет в словах...» — уверяет она Рильке (письмо от 22 августа). В том же письме она объясняет ему, что ждет от него только слова — и ничего больше. Это означает, что, говоря своему адресату, «люблю тебя», Цветаева заключает в эти слова все переживание любви, создает новую реальность — реальность «души». И чем более страстной и чувственной становится речь Цветаевой с точки зрения обычной, общепринятой, тем более идеальной — с точки зрения поэтической.

Перед нами не что иное, как высокий романтизм с характерным для него пониманием любви — к недоступному, неосуществимому. Дуализм такого рода неизменно предполагает, что невозможное здесь, возможно там. В одном из писем Цветаевой к русскому поэту Анатолию Штейгеру сказано (1936): «Не забудьте, что мнящаяся нам невозможность вещи — первая примета ее естественности, само собой разумеется — в мире ином» [50] Цветаева М. Письма к А. Штейгеру // Опыты. Нью-Йорк, 1955. № 5. С. 47.

. Такое же романтическое происхождение имеет и цветаевская идея «сна».

Интервал:

Закладка: