Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии

- Название:Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии краткое содержание

Автор этой книги, Евфросиния Антоновна Керсновская (1907-1994), родилась в Одессе в дворянской семье. В годы гражданской войны семья спасается от преследования большевиков и переезжает в свое родовое имение в Бессарабию, которая тогда была частью Румынии. Евфросиния своим трудом поднимает пришедшее в упадок хозяйство, становится фермером. После ввода советских войск в Бессарабию в 1940 г. мать и дочь Керсновских, как бывших помещиков, выгоняют из дома.

В 1941 году ее, как и многих других бессарабцев, ссылают в Сибирь, на лесоповал. Там она вступается за слабых, беззащитных. За это ей грозит голодная смерть. Она решается на побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по тайге полторы тысячи километров.

Её судят, приговаривают к расстрелу. Хотя она и отказывается писать прошение о помиловании, расстрел заменяют десятью годами лагерей. В Норильском лагере она работает в больнице и морге, затем по собственной воле занимается самым тяжелым трудом - шахтерским. Там она чувствует себя свободней - «подлецы под землю не спускаются».

После освобождения из ссылки, в Ессентуках, в 1964-68 годах пишет по просьбе матери о пережитом, эти 12 тетрадей иллюстрированы её акварельными рисунками (703 рисунка).

***

Тетрадь первая: 1939–1941. В Бесарабии

Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тут-то я и наблюдала это самое расслоение, когда, вопреки всем усилиям, не удается создать монолитность компании. Как это неестественно! Не смешиваются, как вода с маслом, и все тут! Какая-то непонятная несовместимость!

Теперь-то мне ясно, что никакой несовместимости и не было, а просто страх, что на тебя донесут, что сам сболтнешь что-нибудь лишнее или что в твоем присутствии кто-то сболтнет и это вынудит тебя самому доносить, чтобы на тебя не донесли за то, что сам не донес! Брррр! Доносы и страх ложились на все, как липкая паутина, как слой скользкой грязи!

Бессарабцы — люди очень гостеприимные; от природы они незлобивы и доверчивы. Кроме того, молодежи (да и одной ли молодежи?) свойственно надеяться, что все образуется.

Итак, мы веселились: то пели хором, то танцевали под несложный оркестр — две гитары, скрипка и кларнет. Разыгрывали шуточные сценки — комичные, остроумные.

В соседней комнате были накрыты столы, уставленные всякой деревенской снедью: колбасы, пироги, голубцы, холодец, шпигованная баранина, сдоба, варенье, фрукты и, разумеется, домашнее вино, наливки, квас, а для желающих в углу на специальном столике пел свою песню ведерный самовар.

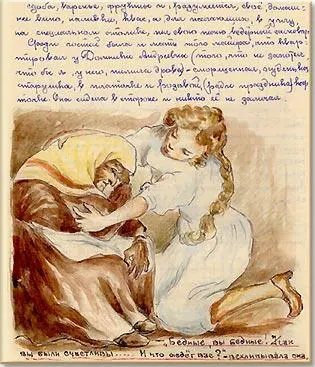

Среди гостей была и мать того майора, который квартировал у Домники Андреевны (того, кто не захотел, чтобы я у него пилила дрова), сморщенная, худенькая старушка в платочке и розовой (ради праздника) кофточке. Она сидела в стороне и никто ее не замечал.

Вдруг кто-то всхлипнул. Это было неожиданно. Все вздрогнули и посмотрели в угол. Старушка всхлипывала, слезы текли по морщинистым, сероватого цвета щекам.

— Бабушка, вам плохо? Что с вами? — подскочила к ней Зина, дочь хозяйки.

— Бедные вы, бедные! Как вы были счастливы… И что ждет вас? — прошептала она, всхлипывая и утирая слезы уголком платка.

Ей дали воды, повели ее в другую комнату, уговаривали прилечь… Нам казалось (или мы хотели себя убедить, что нам это казалось), что ей нездоровится. Но эти слова: «Как вы были счастливы — и что ждет вас?» — камнем легли на сердце.

Что же все-таки ждет нас впереди?! И теперь я не могу объяснить, отчего я была так оптимистически настроена? Почему-то мне казалось, что все плохое позади, а дальше все пойдет на лад. Лишь изредка в душу закрадывалось сомнение.

Как-то — это было у Титаревых — собралось довольно многочисленное общество. Особенно обращал на себя внимание один советский служащий. Он производил очень выгодное впечатление человека, получившего не только образование (что само по себе случалось не часто), но и воспитание: чувствовалось то, что у нас принято называть «are sapte ani de acasa» — «семь лет, проведенных дома», то есть до школы. Меня только очень удивило, что он часто возвращался к своей биографии, делая упор на то, что он сын батрака и родители его, деды и прадеды были неграмотные бедняки. Я хотела, чтобы он разрешил мои сомнения, и, оставшись с ним наедине, задала вопрос:

— Не похоже, что в детстве вы ничего, кроме черного двора, не видели, что ваши родители были неграмотными…

Он усмехнулся и, убедившись, что поблизости никого нет, пожал плечами и сказал:

— Не солжешь — не проживешь.

Как? Даже свои, советские люди, и те должны лгать, скрывать, притворяться, хотя у них советская власть уже 23 года! Так как же тогда нам?!

«Поздравляю — сын!»

Гриша Дроботенко, младший лейтенант, должен на 5 месяцев уехать в Киев на какие-то курсы, чтобы получить следующий чин лейтенанта. Жена и дети остаются у нас в Бессарабии. Паша, его жена, беременна. Родит в его отсутствии. Я удивляюсь: одна, среди чужих людей, на чужбине? Отчего бы не поехать на Полтавщину, к матери?

— Ах, тут так хорошо! Разве можно сравнить? Всего вдоволь. Дети так хорошо развиваются.

Гриша отводит меня в сторону. Он немного смущен.

— Евфросиния Антоновна! Я на вас надеюсь: вы уж присмотрите за ребятишками и Пашей! Ведь, кроме вас, у нее никого нет.

Приближается срок родов. Паша не хочет в роддом:

— Я сама фельдшер. Я вам буду говорить, как и что, вы и примете роды.

С большим трудом удается ее уломать, и то в последнюю минуту: схватки уже начались. Я хочу бежать за извозчиком — балагуллой, но Паша боится: за извозчиком надо спускаться вниз, в город, до самой больницы, а затем кружным путем на гору.

— Идем пешком, напрямик. Я дойду!

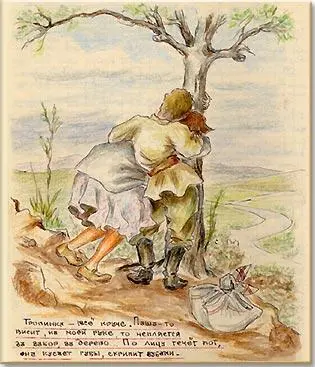

Идем. Крутая тропинка бежит вдоль оврага. Спуск все круче и круче. Паша сразу осунулась, побледнела… Она то висит на моей руке, то, отталкивая меня, цепляется за забор или за дерево.

Вот мы и в городе. Ох как далеко до больницы! Это мне далеко, а ей? Кварталах в двух от больницы Паша чуть не падает. По лицу течет пот, она кусает губы, скрипит зубами… Наконец опускается на тротуар. Я перекидываю ее правую руку за свою шею, подымаю ее, держа левой рукой за талию, почти несу. Она едва перебирает ногами, спотыкаясь на каждом шагу. Какая-то женщина подхватывает ее с другой стороны, и кто-то бежит в больницу за носилками.

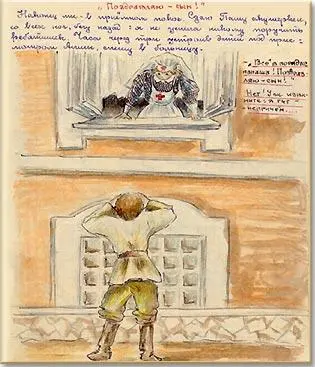

Наконец мы в приемном покое. Сдаю Пашу акушерке и со всех ног бегу назад: я не успела никому поручить ребятишек. Часа через три, устроив детей под присмотром Алисы, спешу в больницу. В приемный покой не пускают: «мертвый час». Вызываю к окошку дежурную и спрашиваю, как там Прасковья Ивановна Светличная? И слышу с удивлением:

— Все в порядке, папаша! Сын! Поздравляю — сын!

Я коротко стриженная, в бриджах и косоворотке. Папаша? Нет уж, извините, я тут ни при чем!

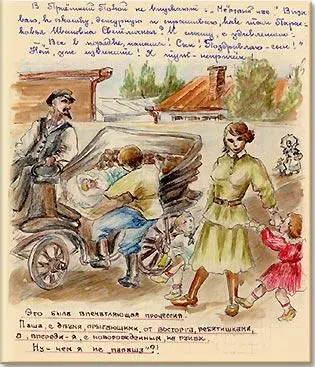

Торжественная процессия. Кажется, уже на пятый день забираю я Пашу с новорожденным домой. Ей не терпится — дома дети. Это было на Страстной неделе, во вторник. На сей раз едем на балагулле. Я купила для малыша «конверт» со всем детским приданым и очень удивилась тому, что Паша никогда не видела конверта — оказывается, советские женщины пользуются одеялом, в которое кутают ребенка!

Наша процессия представляла собой впечатляющее зрелище. Впереди я с новорожденным на руках (ну чем не папа?), за мной Паша с обоими скачущими от восторга малышами.

Из Киева возвращался лейтенант Дроботенко. Раньше, чем предполагалось. Я очень удивилась тому, что возвращение мужа вовсе не обрадовало Пашу. Напротив, она была явно огорчена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: