Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:журнал Знамя

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

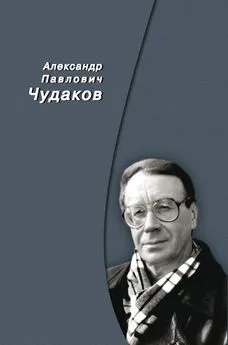

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе. Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод — 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово — вещь — мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова. В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.

Журнальный вариант

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе нессыльный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска — двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости — минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, он записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулеметные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны все, что скопил перед войной на своих трех ставках. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше — запись в добровольцы.

— Умирать за эту власть? С какой стати?

— При чем тут власть! — горячился отец. — За страну, за Россию!

— Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

— Я вас считал патриотом, Леонид Львович.

Отец уехал, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.

Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?

Антон выговорил право кормить деда обедом. Уставя поднос тарелками, он прошел в дедов покой. Дед лежал высоко на подушках.

— Как здоровье? О чем думаешь?

Это был дедов вопрос, начинать с него не стоило. Доктор Нина Ивановна пеняла: «Ты, Антон, всегда находишь темы, которые Леонида Львовича волнуют».

Дед ответил:

— Испохабили все — начиная со Святых Апостолов и кончая бессловесными зверьми.

На одеяле лежала привезенная Антоном московская газета. В «Репертуаре театров» красным карандашом было подчеркнуто названье: «Затюканный апостол», а в рубрике «Окно в природу» — «Медвежий колхоз». Чтоб переменить разговор, Антон стал пододвигать столичные лакомства. Раньше дед поесть любил, в семье острили: готовь бабка хуже, он никогда б на ней не женился. Но теперь дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнес «подай мне тельца упитана», а сказал:

— Я уже не хочу ни есть, ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, искусства. От богопознания я далек так же, как восемьдесят лет назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей — тут никто не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство — я читал Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы можете предложить мне равноценного?

— А театр? Театр двадцатого века? — пошел в наступление Антон, держа в резерве МХАТ, который дед любил, был на премьере «Вишневого сада». Но резервы вводить не пришлось — дед с порога отверг театр как таковой.

— Что театр? Площадное искусство. Подчинено зрелищности, подмосткам. Насколько Гоголь грубее в «Ревизоре», чем в «Мертвых душах»! И даже Чехов — уж такой тонкий по сравнению со всеми драматург — насколько примитивнее в пьесах, чем в рассказах.

— Дед, но ты же не станешь отрицать кино.

— Не стану. Немое. Оно почти выбилось в высокое искусство. Но явился звук. А потом и цвет! И все было кончено — восторжествовала площадность.

— А Эйзенштейн? — его последние фильмы были единственными, которые дед видел после двадцатых годов, сделав для них исключение. (Этому, рассказывал покойный Василий Илларионович, муж тети Ларисы, между дедом и бабкой будто бы предшествовал такой разговор. Бабка просит его посетить вместе кинотеатр. Дед: «Мы же были в кинотеатре». — «Конечно, но теперь там идут звуковые фильмы!»).

— Эйзенштейн? Все у него лучшее, кадры, которые ты сам мне показывал, как он сперва их рисовал, — все это от немого кино. Да что о нем говорить, — когда во всей фильме «Александр Невский» никто ни разу не перекрестился!

— Разве? Я как-то не обратил…

— Разумеется. Вы этого не замечаете. Великий князь, Святой благоверный князь Александр Невский перед битвой не кладет крестного знамения! Господи, прости, — дед перекрестился.

— Может, режиссеру запретили.

— А что ж ему в «Иване Грозном» церковную службу при коронации — все начало фильмы — не запретили? Нет, тут другое: там ему самому’, вашему великому режиссеру, это и в голову не пришло.

Антон хотел сказать, что с середины и в конце войны ко всему этому отношение было уже другое, но дед по пятилеткам не мерил, для него все годы после семнадцатого были одноцветным советским временем, оттенки его не занимали.

«Как и все люди прошлого века…» — начинал формулировать Антон. Да, прошлого, прошлого века.

Он отправлялся бродить по городу.

Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачевский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». И появись еще куча исследований — уточняющих, опровергающих, — пугачевщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. Ты занимался Пугачевым как историк. Много изменили в твоем ощущении эпохи документы? Будь откровенен. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира». И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. Почему? Историческое бытие человека — жизнь во всем ее охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель.

Так было всегда, когда Антон уходил от деда, — диалог с ним продолжался, и Антон не глядел по сторонам.

Но город детства постепенно завладевал им.

Русская провинция! Как периферия литературная — иллюстрированный журнал, газета, малая пресса всегда была холодильником жанров, не сохранившихся в большой литературе — романтической повести, физиологического очерка, мелодрамы, — так периферия географическая, русская провинция сохранила семейное чтение вслух, лоскутные одеяла, рукописные альбомы со стихами Марлинского и Мережковского, письма на десяти страницах, обеды под липами, старинные романсы, фикусы в кадках, вышивки гладью, фотографии в рамках и застольное пенье хором.

Перед войной административно войдя в Казахстан, Чебачинск остался русской, казачьей сибирской провинцией. Когда местная газета «Социалистический труд», выходившая раз в неделю в формате развернутой школьной тетради, в передовице упомянула о переписи населения 1939 года, по которой в городе оказалось 8 % казахов, то редактора Улыбченко за политическую близорукость в понимании задач национальной политики перевели в корректоры (на этой должности, сильно потеряв в зарплате, он и продолжал почти единолично до самой войны делать газету). Местные жители восприняли это как наказанье за очковтирательство: и такого процента в городе никто не наблюдал, казахов с их верблюдами и низкорослыми лошадками видели только на базаре да — в кителях-сталинках — в кабинетах исполкома (в райкоме партии были уже русские). Казахские дома стояли только на нечетном порядке крайней улицы, глядящей в Степь. Постоянного названия она не имела: таблички «Улица Амангельды» то вешали, то снимали — в зависимости от того, кем считался Амангельды Иманов. Если по радио передавали песню: «Запевайте, горы Ала-Тау, и снега, и льды. Добывать идем в бою мы славу, как Амангельды», — это означало, что он герой освободительной борьбы, и таблички висели, но когда ее передавать переставали, значит, он опять становился буржуазным националистом, и таблички снимали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)