Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:журнал Знамя

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

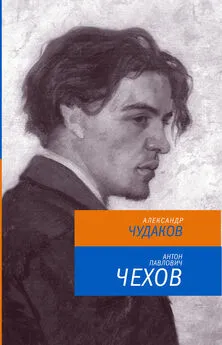

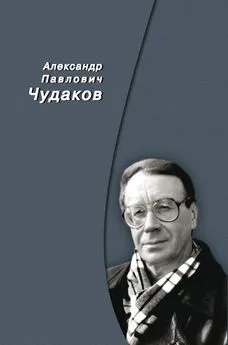

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе. Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод — 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово — вещь — мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова. В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.

Журнальный вариант

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха Самсонова, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только — царского или колчаковского), говорившая, что у нее рак и что она умрет вот-вот, и просившая только немного подождать, но все почему-то не умирала. Антон знал, почему. В том самом сундуке он давно заприметил коробочку с пилюлями «Пинкъ»; на коробочке было написано, что они восстанавливают расслабленные силы и безвредны для самых нежных лиц. Так как никто в доме больше не болел, Антон пересыпал пилюли в бумажный фунтик и отдал старухе. Бабка потом пристроила старуху в дом престарелых в Павлодар, где та умерла в возрасте ста двух лет и где ее еще застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у нее было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора.

Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами ее столового прибора; перед ее визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твердости, трещали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко нарумянена, за что местные дамы ее осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда ее двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захотела видеть Лондон ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шел мало подходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками.

Антон очень любил слушать их разговоры.

— Всем было известно, — начинала англичанка, — что великий князь Владимир Павлович состоял на содержании у известной парижской портнихи мадам Шанель — ее мастерская, не помните? на улице Камбой.

— И говорит, — возмущалась кем-то бабка, — у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей все едино — что Фраже, что Фаберже.

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, — гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи. Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, ее покидала вся ее воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услыхала, как он сказал: «Ви’ктор Гю’го». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Викто’р Гюго’!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И еще грохнула дверью», — рассказывала удивленная Ира.

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, очень живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, простонародью (он был второй человек, употреблявший это слово) тяжелый труд привычней — ан нет. Месяц-другой на общих — и уже доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать — из кадетов или флотский, да даже из правоведов. Видно это было, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило еще, что эти люди и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни — а его уже за зебры…

— Мужики вообще слабосильны, — вступала в разговор бабка. — Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец — потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

— Дед, а ты тоже из дворян? — спрашивал Антон.

— Из колокольных он дворян, — усмехалась бабка. — Из попов.

— Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! — брякнул Антон. — Великим!

Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в 50-е годы прошлого века знавал прадед Антона, о. Лев.

— Вот так! — смеялся отец. — Это вам не родство с Мари Склодовской-Кюри!

Мари Кюри, урожденная Склодовская, была троюродной сестрою бабки (в девичестве Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме ее родителей и даже жила там на вакациях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выспросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но бабка говорила только:

— Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, сильные негры, пробовали — не выходило. Поднял, конечно, англичанин, боксер, настоящий джентльмен. Правда, не удержал, уронил и золота не получил. Но другие не смогли и этого.

— Дед бы поднял, — выпалил Антон. — Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

— Помещики были самые сильные? — интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

— Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри — не вы!» — подумал Антон). Дед привез меня в Мураванку, их именье, в сенокос. Отец Лев — на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал — завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить — хоть полдюжины под стог ставь. Еще и покрикивает: давай-давай!

После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи:

Села барыня в рондо

И надела ротондо.

Четвертая сибирская волна

Как быстро, без всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери — Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: «Алло, Антон! Говорит твой домашний врач». Почему — было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда — ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком еще в апреле, по весенней грязи, а кончал — по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за еще плавающие голубые льдины. Его двоюродные сестры и братья болели коклюшем и свинкой — он не заражался, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребенка переводить дефицитную вакцину. «У тебя надежная примета в случае чего, — сказал как-то свояк Толя, оперативник. — Отсутствие оспины на руке, редкое в твоем поколении». — «В случае чего?» — «А в случае необходимости опознания трупа». Антон и взрослым никогда не болел, и первая жена Света, часто хворавшая, в том его упрекала: «Ты не в состоянии понять больного человека».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)