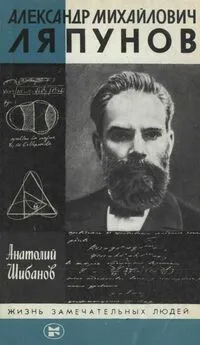

Анатолий Шибанов - Александр Михайлович Ляпунов

- Название:Александр Михайлович Ляпунов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Шибанов - Александр Михайлович Ляпунов краткое содержание

Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося русского математика и механика, академика Л. М. Ляпунова (1857–1918), разработавшего ряд научных направлений, не потерявших своей значимости и сегодня. Созданная им строгая и общая теория устойчивости признана во всем мире, а разработанные Ляпуновым методы лежат в основе большинства современных исследований устойчивости. Используя архивные материалы, автор воссоздает жизненный и творческий путь А. М. Ляпунова на фоне научной жизни России конца XIX — начала XX века, тесно переплетавшийся с судьбами его братьев — композитора С. М. Ляпунова и академика-слависта Б. М. Ляпунова.

Александр Михайлович Ляпунов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Да поторопитесь, не то упредит вас Московский университет. Очень там заинтересовались этой коллекцией минералов, — продолжил попечитель. — Уж так всегда получается, что обстоятельства ставят лицей супротив университета, а соперничать вам решительно невозможно — сила неодинакая.

Недоуменный взгляд Ляпунова вынудил попечителя войти в дальнейшие объяснения.

— От Ярославля до Москвы много-много 250 верст, да и того не будет. Молодым людям из окружных губерний, желающим образоваться, поневоле предстоит выбирать: либо Московский университет, либо ваш лицей. Других высших учебных заведений поблизости нет. Но одно дело, что требования к поступающим в университет и в лицей одинакие, а другое, что у оканчивающих университетский курс куда большие права по службе. Это обстоятельство много способствует тому, что вступают в лицей или по недостатку материальной обеспеченности, или же по неуверенности в возможности окончить университет. Стало быть, одними только финансовыми мерами лицей не подымешь. Так-то вот, — с тяжелым вздохом заключил попечитель.

Как ни досадны и огорчительны были такие слова, принужден был Ляпунов согласиться с ними. «А ведь и впрямь по большей части в лицей идут те, что победней, — подумал он, — за этим не спор. Попечитель хорошо понимает вещи. С которой же стороны подступиться, чтобы поднять репутацию лицея? Ведь только на бумаге имеет он одинаковую степень с университетами, в строгом смысле разница между ними довольно разительна». И директор лицея с тревогой осознал, что самые его трудности еще впереди.

НАД ВОЛЖСКИМ ПРОСТОРОМ

У детских впечатлений — самая прочная эмоциональная окраска. Ни размывающий поток времени, ни наслоения поздних картин жизни не могут стереть или сокрыть яркие краски, отпечатленные в душе с малолетства. Достаточно порой совсем ничтожного дуновенья, прямо-таки неуловимой мимолетности, чтобы нахлынуло вдруг до боли знакомое ощущение недвижного полета, пьянящее чувство вознесенности. Раздвигается горизонт, и взору предстает пространство залитой солнечным светом земли. От узкой кромки берега, из-под самых ног, протянулось искрящееся полотно реки. Снуют по нему взад и вперед суда, доносятся их пронзительные свистки. А по ту сторону, насколько глаз хватит, до самой запредельности уходит синеющая заречная даль. В ясный день с высокого откоса можно различить многочисленные озера, леса и заволжские села. Беспечные ласточки отважно кидаются с отвесной крутизны и на невидимой упругой волне взмывают вверх. За спиной уже который раз слышен зовущий голос. И хотя он совсем близко, почти рядом, кажется, будто доносится из другого мира. Поэтому не возникает желания ни откликаться, ни повиноваться ему. Но голос настойчив, и когда произносятся слова: «А вот маменька осердится», мальчик нехотя отрывается от завораживающей картины.

Старая няня ведет его за руку в глубину сада, откуда просвечивает сквозь пушистые кроны лип здание лицея.

Навстречу движется шумная компания молодых людей в мундирах черного сукна с голубыми воротниками и серебряными петлицами. Один из них озорно подмигивает мальчику. Тот отвечает застенчивой улыбкой, но няня сердито дергает его за руку, торопясь пройти мимо. На ходу она крестится и что-то бормочет вполголоса, разобрать можно только слово «окаянные». Для мальчика за тайну ее нелюбовь к столь привлекательным молодым людям и боязнь их. Родители тоже не позволяют Саше общаться с беспокойными обитателями лицея. Видимо, няне дан строгий приказ на этот счет, и она его неукоснительно выполняет.

Дома мать передает няне на руки полуторагодовалого Сережу, а сама ведет Сашу умываться. Вдали отзванивают время колокольные часы церкви Николы Надеина, стало быть, скоро обед. Значит, выйдет из своего кабинета отец, суровый и спокойный по обыкновению. Саша бежит сквозь прихожую и гостиную к дверям кабинета. Квартира у директора лицея не малая — тринадцать комнат, так что вся семья достаточно свободно разместилась в ней вместе с прислугой.

Здесь, в Ярославле, жизнь супругов Ляпуновых сложилась более счастливо. Судьба даровала им двоих сыновей. Старший, нареченный Александром, родился 25 мая 1857 года. Его появление воскресило в сердце Софьи Александровны утраченную было радость. А 18 ноября 1859 года она произвела на свет второго сына, которому дали имя Сергей. Забота о детях стала отныне главным делом ее жизни.

На густолиственных аллеях лицейского сада происходили игры и прогулки мальчиков. Порой их уводили к откосу, с которого открывался необозримый вид на Волгу и на низменную плоскость противоположного ее берега. Лицей был расположен на оконечности высокого мыса, образованного слиянием реки Которосли с Волгой. Старожилы Ярославля называли это место Рубленым городом. В самом Ярославле, где находились губернские присутственные места, казенные палаты, гостиный двор, театр, Спасский монастырь с архиепископским домом и казенный дом губернатора, дети почти не бывали. Лишь изредка вместе с матерью отправлялись они к зданию мужской гимназии встречать отца, наведывавшегося туда по делам службы. Ведь был он вместе и директором лицея, и директором Ярославской губернской гимназии, которая располагалась хоть и не рядом, а все же неподалеку.

В ожидании отца детям дозволялось бегать кругом высоченной бронзовой колонны, утвержденной на гранитном пьедестале. Ее увенчивал вызолоченный орел, расправивший крылья. То был монумент П. Г. Демидову, основателю лицея. Широкая Ильинская площадь, посреди которой был воздвигнут памятник, лежала как раз между Рубленым городом и главной частью Ярославля. На ней Саша и Сережа с интересом рассматривали сновавшие во множестве городские элегантные экипажи и наблюдали, как рослые, здоровенные лицеисты задирают слоняющихся стайками гимназистов.

Студенты лицея доставляли Михаилу Васильевичу весьма огорчительные неприятности. Поведение их мало отличалось от поведения казанских студентов, нравы которых были еще свежи в его памяти. Инспектор лицея и дежурные надзиратели едва ли могли уследить за всеми их предосудительными действиями. Студенты не только пренебрегали ношением формы, что строго вменялось правилами лицея, но порой учиняли в нетрезвом виде дебоширство в городе. К тому же некоторые оказались одержимы непозволительными болезнями, отчего пришлось уволить из лицея сразу несколько человек.

Согласно воле завещателя лицей предназначался давать образование обедневшим дворянам, но на самом деле был открыт и для лиц других сословий, окончивших гимназический курс. В течение трех лет обучения лицеистов приготовляли к гражданской службе: к занятиям в казенных палатах и присутственных местах — камерах. Поэтому основу лицейского курса составляли камеральные науки: политическая экономия, статистика, сельское хозяйство, технология, лесоводство, землемерие, наука о торговле, законы казенного управления и финансы. Преподавались также юридические науки: государственные законы и учреждения, законы государственного благоустройства и благочиния, гражданские и уголовные законы с их судопроизводством. Для лучшего уразумения камеральных наук лицеистам читались физика, химия, зоология, ботаника и минералогия. Учебных дисциплин было много, а профессоров по штату полагалось только шесть. Поэтому каждому из них приходилось вести по три, четыре, а то и по пять различных предметов. Так, зоологию, ботанику и минералогию преподавал один и тот же профессор. Другой читал технологию, сельское хозяйство и лесоводство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: