Сергей Тепляков - Век Наполеона. Реконструкция эпохи

- Название:Век Наполеона. Реконструкция эпохи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Алтай»

- Год:2011

- Город:Барнаул

- ISBN:978-5-88449-238-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Тепляков - Век Наполеона. Реконструкция эпохи краткое содержание

«Век Наполеона» – это первая книга о наполеоновской эпохе «в формате 3D». Она является «волшебными очками», при взгляде через которые события, вещи, люди и их поступки приобретают объем. Само пространство эпохи впервые стало многомерным. Книга позволяет разглядеть крупное до мелочей, а мелкое – во всех подробностях.

В книге многое написано впервые: например, последовательно прослежена история французской оккупации Москвы; проанализирован феномен народной войны в наполеоновскую эпоху – не только в России, но и в Испании, Финляндии, Тироле, Пруссии; рассмотрены вопросы тогдашней военной медицины.

Рассказано о бытовой жизни на войне – в походе, в бою в плену. Биографические очерки об английском премьер-министре Уильяме Питте-младшем и английском короле Георге Третьем (вдохновители первых антинаполеоновских коалиций) также первые в российской наполеонистике. Рассмотрена и тема противостояния Наполеона и Церкви (скорее даже Наполеона и Бога), которая как минимум с 1917 года по понятным причинам российскими историками не анализировалась и во внимание не принималась. Очень много внимания уделено частной жизни людей того времени – их образованности, нравственным опорам, устремлениям и целям.

Век Наполеона. Реконструкция эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопрос, насколько ожесточенной была битва при Ватерлоо, может показаться странным – а какой же она могла быть? Концерт великого мастера заведомо должен быть грандиозным – а здесь на поле был один великий и два претендента на звание первоклассных. Судя по книгам, это сражение не уступало Бородину, Прейсиш-Эйлау и Лейпцигу. Но так ли это? Обратимся к фактам. На обе армии – французскую и английскую – в начале битвы было 400 пушек (243 – у французов и 156 – у англичан), тогда как, например, при Бородине только у Наполеона было около 600 орудий. Бой за ферму Ла-Э-Сент, ключевой для Наполеона пункт позиции (отсюда он предполагал начать финальную атаку), продолжался пять часов. При Бородине за три-четыре часа в бою за флеши была перемолота вся армия Багратиона – не менее 30 тысяч человек. Ла-Э-Сент защищали 372 солдата из Королевского германского легиона под командой майора Баринга. Легион состоял из ганноверцев, которые в то время были подданными английского короля (так что в Германии считают, что Ла-Э-Сент защищали немцы, а в Англии – англичане). В ходе сражения к ним подходил сикурс, но если к Багратиону Кутузов присылал дивизии, то в Ла-Э-Сент приходили роты. При этом ганноверцы в Ла-Э-Сенте не имели ни одной пушки. Да и против них артиллерия если и была, то незначительная: ферма несколько раз загоралась, но ганноверцы успешно тушили ее, черпая воду из пруда специально принесенными для этого из тыла котлами для каши. Времени для этого у них было достаточно – промежутки между атаками составляли полтора часа. При Бородине обороняющихся как на флешах, так и на батарее Раевского, просто смывало волнами атак, после каждой из которых в укрепления входили новые дивизии взамен погибших. В Ла-Э-Сенте атака французов разбивалась о малейшее препятствие: 12 солдат Баринга довольно долго и успешно обороняли свинарник, а перед задней дверью фермы его бойцы устроили баррикаду из 15–20 французских трупов, из-за которой отстреливались. Стоит ли говорить, что настоящего штурма все эти «препятствия» не остановили бы ни на минуту Действия французов под Ла-Э-Сент больше всего походят на имитацию битвы, чем на саму битву.

В конце концов у солдат Баринга кончились патроны к штуцерам, и после шести вечера Ла-Э-Сент был взят французами. На этот момент у Баринга оставалось 42 человека, но уже на другой день, когда пришли разбежавшиеся и легкораненые, от его отряда была уже половина. Потерять всего лишь около 200 человек почти за семь часов боя при отражении трех французских атак можно только в том случае, если атаки ведутся кое-как и атакующие рады любому поводу отступить.

Интересно еще вот что: если левый фланг англичан обстреливала 80-орудийная батарея, то где же она была, когда с той же стороны появились пруссаки? Когда при Прейсиш-Эйлау 18-тысячный корпус Ожеро вышел на 70 русских пушек, он уже после нескольких залпов перестал существовать. Может, стоило оттянуть пушки с линии огня, чтобы было чем встретить пруссаков?

Все эти факты наводят на мысль, что французы воевали, мягко говоря, без энтузиазма. Мемуаристы пишут, что настроение армии было смутным – будто бы многие солдаты видели в генералах и маршалах, еще недавно служивших Бурбонам, предателей. Однако смятение дум могло быть вызвано и другим: вставшие на волне энтузиазма в ряды армии французы вдруг начали понимать весь масштаб того, что им надо сделать. Если в 1796 году никто и не предполагал, что Наполеон поведет Францию против всего мира, то в 1815 году иного пути не было. Эйфория же наверняка прошла после первых же выстрелов и ночевок на земле, напомнивших ветеранам, как это бывает и чем кончается. Возможно, большинство французов, если не все, ждали лишь более или менее пристойного повода для того, чтобы бросить оружие.

Ватерлоо преподносится как битва гигантов потому, что такая трактовка устраивает все стороны – и побежденных (предпочтительнее уходить героями), и победителей, которым такая трактовка намного нужнее. В 1814 году никто не мог назвать себя победителем Наполеона – а ведь наверняка и Александру, и Францу, и Фридриху Вильгельму, и принцу-регенту не говоря уж об их полководцах, этого хотелось больше всего на свете. Но Наполеона одолела сила обстоятельств. В 1815 году (и особенно позднее) за это звание развернулось некоторое соревнование. Веллингтон не хотел признавать, что без пруссаков был бы бит: когда в 1830-х годах английский офицер Уильям Сиборн решил сделать модель битвы при Ватерлоо, количество оловянных пруссаков (одна фигурка шла за двух человек) по требованию Веллингтона было сведено к минимуму – дабы зрители понимали, что честь этой славной победы принадлежит исключительно сэру Артуру (Сиборну, который пытался отстаивать историческую правду, не оплатили работу и закрыли военную карьеру). Мог ли Веллингтон признать, что в тот день его противник был слаб, делал ошибку за ошибкой и в общем-то разбил себя сам? Конечно, нет.

… Финал эпохи вышел по-своему эпический: вместе с грохотом пушек над полем гремит музыка – это оркестр французской гвардии, 150 музыкантов, посреди океана смерти и ненависти начинает играть марши, будто находится на площади Карусель. В то же время пруссаки, пришедшие от битвы в исступление, ошалевшие от победы (ведь только недавно они едва спаслись в Линьи), запевают гимн Лютера «Могучая крепость»: «Бог нам прибежище, даже если поколеблется земля и трясутся воды морей!». Это 45-й псалом Нового Завета, псалом благодарения, с которым пруссаки ходили в бой еще со времен Фридриха Великого. На поле Ватерлоо опускалась тьма. В великом спектакле дали занавес. 24 июня император отрекся в пользу своего сына, который так никогда и не увидит Франции. Время concerto grosso прошло. Мир так устал от этой музыки, что следующая большая европейская премьера состоялась только в 1914 году…

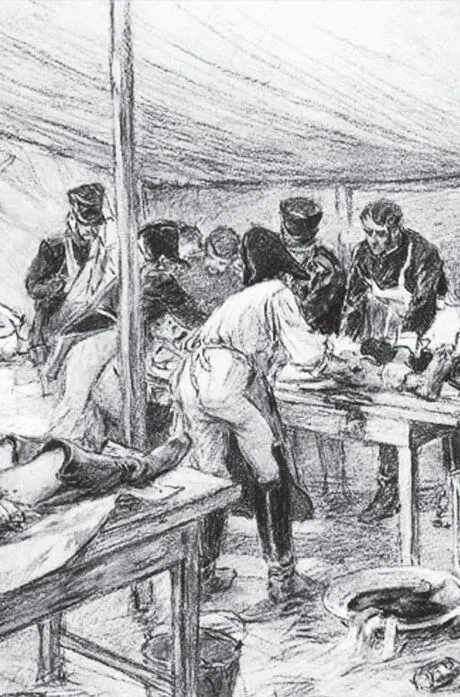

Болезни, ранения, лечение и военная медицина

Смерть. Военные врачи. Наркоз. Гангрена. Человеколюбие.

1

Если смерть была окончанием страданий, то ранение часто становилось их началом: русскому генералу Ерофею Остен-Сакену в бою под Аустерлицем француз снес саблей часть затылка, но генерал выжил и страдал от этой своей раны еще три года.

При явно смертельном ранении несчастному помогали умереть. Французский офицер Пьон де Комб в сражении при Бородино увидел польского офицера: «Разорвавшаяся граната отрезала ему позвоночник и бок, эта ужасная рана, казалось, была нанесена острой косой». Поляк умолял добить его. Де Комб не смог выполнить просьбу раненого, однако дал ему пистолет. «Я все же успел заметить, с какой дикой радостью схватил он пистолет, и я не был от него ещё на расстоянии крупа лошади, как он пустил себе пулю в лоб».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: