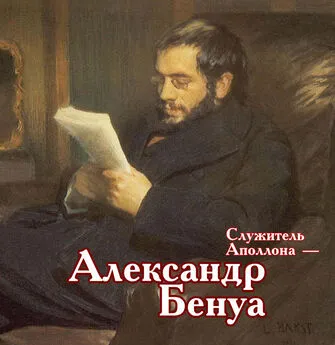

Александр Бенуа - Дневник. 1918-1924

- Название:Дневник. 1918-1924

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-8159-1031-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Дневник. 1918-1924 краткое содержание

Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».

Дневник. 1918-1924 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Никакого впечатления как будто не производят покамест те бомбы с аэропланов не только на нас (сегодня днем, около четырех, раздались гудки для острастки, но я даже и на небо не взглянул), но и на прислугу, несмотря на то что власти стараются использовать этот козырь для своих интересов. Распространено даже мнение, что бомбы бросали русские специально для того, чтобы поднять народную ярость, а что немец бросал лишь прокламации. Как-то раз Мотя видела на Среднем проспекте низко летевший немецкий аэроплан, сбрасывавший прокламации, в которых говорилось, чтобы жители не опасались, что зла никому не будет сделано, что расправа ожидает только советских заправил и Красную гвардию и что-де ждите нас через десять дней. Красногвардеец опешил, только следил разинув рот за летуном. Близ же стоявший солдат взял у него винтовку и выстрелил, разумеется, зря.

Днем пришел после долгого времени Аргутон — понурый, серый, мрачный. Тоже только и мечтает о приходе немцев. Просидел у нас до обеда часа два, пообедал и еще после обеда сидел часа полтора. Утомил меня безмерно. На сей раз о «шибанерах» не говорил!

Все мучаюсь тем, что не могу прервать свое молчание. Вижу и чувствую, что накопляются благодаря этому недоразумения, еще более чувствую долг высказаться. Сейчас нельзя молчать. Но что я скажу и как, этого не знаю, ибо что ни скажу, в наши дни будет понято вкривь, а снабжать каждое слово комментарием я просто не в силах, не в настроении.

Впрочем, основное, пожалуй, препятствие в том, что я сам не понимаю до конца того, чему являюсь свидетелем. Никто на всем свете этого до конца не понимает. «Свыше наших сил». Но сотни очень умных и ученых людей счастливее меня просто потому, что их кругозор, то есть горизонт — ближе, их заботы требуют решений легче. Мне же, по моему кругозору, потребовался бы «гениальный ум», ну, скажем, ум Гёте, а это мне и не дано Богом. Я ведь весь такой с очень большими возможностями и с очень большими проблемами и как «знаток» музыки, и «специалист» по истории искусства, и как творец-художник. Во всем у меня проявляется совершенно исключительное (признаю это без ложной скромности) наитие и угадывание. И при этом совершенно непозволительные проблемы в смысле «научной дисциплины». В былое время я был очень горд своим талантом, позже я очень скорбел над своими недостатками, но я к талантам получил совершенно объективное отношение, дальнейшее исправление недостатков поручаю влиянию времени, мое состояние вместе взятое при нынешних чрезвычайных обстоятельствах лишает меня нужной уверенности, смущает, удерживает от выступлений. Люди даже когда-то близкие, более или менее знающие меня, воображают, что я чего-то испугался, что я «не так, как следует, повел свою физическую тактику», что, словом, я сел между двух стульев. На самом же деле я и раньше ни на один из сотен меня соблазнявших и манивших стульев не усаживался, да и теперь все только поглядываю на этот огромный «зал заседаний», не имея права сделать выбор. А не чувствую я этого права в деятельности оттого, что до конца не понимаю , для чего эти стулья. Каждый из них и все вместе — какого рода спектакль перед ними разворачивается? Разумеется, злорадствующие люди, великолепно возненавидевшие меня, мое молчание, подхватят и это мое признание. Но я ведь сознаюсь в том только, что есть грех всего нашего времени, и грех в высшей степени раздут и моими обличителями, и недоумевающими!

Ох, как трудно говорить правду. И оттого более отрадно ее говорить, что почти никогда не удается распознать до конца. Легкость тех, кто весело мнит, что им принадлежит право даже распознавать правду во всем, действует на меня устрашающе. Шарлатанизм и риторика мне отвратительны. Заблуждение и противоречие третьих — слишком очевидны. Но вот я это все отвергаю, а то я хочу, что я знаю, что истинно нужно, что доподлинно — вот это ускользает из-под формулировки. Не удается никак продумать свою мысль до конца и так, чтобы она оставалась до конца моей , без примеси чужого, иначе говоря, без лжи. Это чужое, несмотря на все предосторожности, где-то коварно начинает просачиваться, оно является среди зреющего и слагающего как уже чувство готовое , сложенное, замкнутое и, являясь, втираясь в мое, оно искажает его, сообщает моим мыслям то относительное фразерство, то качество избитого трупа.

Тут еще и незнание. Ведь для того чтобы говорить о том, что мучает мысль, чтобы перекинуть мост от своей мысли к общественной (иначе для чего говорить!), следовало бы, по крайней мере, в совершенстве знать азбуку, нотную систему, совершенное знание и сознание.

А я, как и многие из тех, кто успешно делает вид, что знает, на самом деле усвоил лишь эту азбуку очень плохо, а ряд самых основных трудов знаю только понаслышке и по заголовкам, и большинство формул, руководящих общественным умом, помню приблизительно. Мне даже с людьми самыми близкими мучительно было сознаться, до чего плохо я разбираюсь в вещах, о которых все всё время говорят (и все очень плохо в них разбираются), про целый ряд понятий я только чувствую, что они относительно ближе к моему принятому вкусу, нежели другие, но в чем именно дело, мне лень даже справиться в словаре.

В то же время я не могу не видеть, что отвращение во мне от науки, от книжки имеет свой смысл, что так нужно, что иначе я не был бы тем, что я есть, и чем мне согласно императиву «будь собой» надлежит быть. Но только взамен «науки извне» мне бы надо было выработать собственную науку о себе , о своем воображаемом мире, знать хотя бы себя до конца. А это труднее всего, это прямо пугает непостижимостью задачи. Вот лежит мысль, вся свежая, убедительная, наполненная, я ее охватываю еще до ее формулировки. Это вполне моя мысль; лежит она тут под боком, в лаборатории, как в кладовой моей, но нет у меня достаточно гибких и тонких щупальцев или пинцетов, чтобы схватить и поставить пред свое сознание. Нет и того терпения или той свободы от суеты, чтобы выждать, пока она сама встанет. Пока идет этот процесс выявления, другие мысли (свои и чужие) успевают поделить и затуманить первую. Особенно же это сказывается в разговоре. Всегда говоришь не совсем то, что думаешь, не совсем то, что хочешь сказать, и это (это особенно мучительно) нудит сказать. И рассыпается каждая мысль на тысячи осколков, которые тут же растаскиваешь и теряешь, часто думаешь, что держишь ее пылающий факел, а вместо него уже погасшая головешка!

Безумным представляется, в частности, настоящее намерение выразить свое нынешнее состояние, свое отношение ко всему, что происходит. И все же, я знаю, что это мой долг. Долг перед собой и другими. Перед собой я обязан во что бы то ни стало ясно и определенно поставить какие-то вехи, выяснить основные контуры, ибо я просто органически ненавижу неясность, мутность, статичность перед друзьями, и я это должен, потому что у меня есть аудитория. Тем, что я молчу, неверно истолковывают этот момент. Мне надо поговорить с этой аудиторией о себе. Но да ляжет это намерение направляющим условием в основу нашей беседы, да будут слова и мысли мной использованы иначе, нежели так, как они того заслуживают. Я не буду развивать системы, а буду говорить о себе. Эту манеру, видимо, можно назвать научным термином, который, однако, ничего не объясняет и от которого ничего по существу не изменится.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: