Владислав Корякин - Семь экспедиций на Шпицберген

- Название:Семь экспедиций на Шпицберген

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Корякин - Семь экспедиций на Шпицберген краткое содержание

Книга написана гляциологом и посвящена становлению современной гляциологии — науки о ледниках и других видах природных льдов, которые играют все более важную роль в жизни человека, особенно по освоению необжитых и наиболее труднодоступных районов нашей планеты. Чрезвычайно важна роль этой науки в изучении эволюции климата. Значительное место в книге отведено документальному описанию гляциологических экспедиций, в частности арктических.

Автор: КОРЯКИН Владислав Сергеевич родился в 1933 году, окончил Московский институт геодезии, аэросъемки и картографии. Кандидат географических наук, гляциолог, участник многих гляциологических экспедиций — на Новую Землю, на Шпицберген, в Антарктиду и т. д. В 1981 году в издательстве «Мысль» вышла его первая научно-популярная книга «Маршрутами гляциолога».

Рецензенты: Г.И. Втюрин, доктор географических наук, профессор; Л. Г. Бондарев, кандидат географических наук; Г. К. Иванов, зам. технического директора производственного объединения «Арктикуголь»

Семь экспедиций на Шпицберген - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К тому же эволюция ледников архипелага не была «гладкой». Примерно тысяча или две тысячи лет назад был еще один климатический оптимум — «второй климатический оптимум», во время которого ледники Шпицбергена подверглись большому сокращению. Это подтверждает найденный в моренах плавник, возраст которого составляет от восьмисот до без малого двух тысяч лет.

Мы не знаем в деталях, как «второй климатический оптимум» отразился на характере оледенения. Можно лишь предположить, что он не привел к каким-либо крупномасштабным событиям — таким, например, как разоледенение полярных архипелагов во время первого климатического оптимума.

Последнее тысячелетие — период активизации оледенения Шпицбергена. К такому выводу подводят изотопные исследования кернов из глубоких скважин, например на ледниковом плато Ломоносова. Прогрессировавшее похолодание закончилось «малым ледниковым периодом» с пиком в XVIII—XIX веках. Завершился этот период, по мнению ряда ученых, крупными подвижками ледников в конце прошлого столетия. Действительно, есть основания полагать, что некоторые ледники архипелага наступали уже после того, как были составлены первые морские карты этого района, а ведь мы точно знаем, когда они составлялись — в начале XVII века.

Согласно этим картам некоторые бухты и заливы врезались в глубь суши значительно дальше, нежели в настоящее время, а перед фронтами ледников составители карт показали важные для мореплавателей ориентиры — скалы, отмели и т. д. Сейчас их нет, они, по всей видимости, погребены наступавшими ледниками.

Итак, мы знаем теперь, как шла эволюция оледенения, как менялось его взаимодействие с рельефом и, частично, с морем; в какой зависимости оно находилось от высоты границ питания, и т. д. Словом, мы теперь имеем более или менее полное представление о том, что происходило на Шпицбергене в прошлом, какие тенденции в развитии оледенения наметились сейчас.

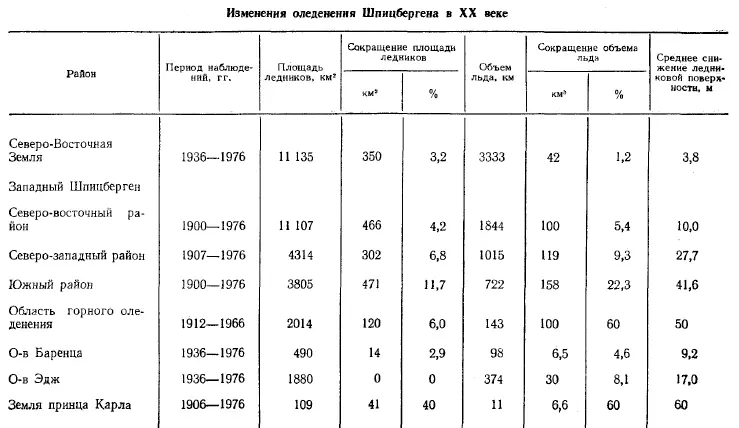

Вероятно, у кого-то может возникнуть вопрос: а кому это нужно? Это нужно и науке и практике, ибо ледники своим поведением могут нередко предупредить нас о грядущих изменениях природной среды, в частности климатической и погодной обстановки в Арктике. Правда, тут есть одна тонкость. Не всегда ясно, ледники какого района следует брать в качестве природного индикатора. Таблица на с. 166 показывает, что ледники разных районов архипелага изменяются по-разному. Мы не можем ожидать одинакового поведения ледников, например, в северо-западном и северо-восточном районах полупокровного оледенения, потому что они получают питание из разных источников.

Из восьми выделенных в таблице районов в четырех, (а это по площади две трети от всего оледенения Шпицбергена) изменения оледенения характеризуются по двум временным периодам: с начала нашего века и до 1936 года и с этого года по 1976 год. В остальных районах данные по первому периоду отсутствуют, но их можно вывести по аналогии, поскольку известно, что сокращение оледенения происходило более или менее равномерно везде. Таким образом, подсчитано, что оледенение архипелага с начала века сократилось на две тысячи сто пятьдесят квадратных километров (по объему это составляет шестьсот пятьдесят кубических километров).

Больше всего сократились ледники на Земле принца Карла и в южном районе главного острова, а меньше всего — в северо-восточном районе главного острова и на Северо-Восточной Земле. Парадоксальная ситуация: наибольшие потери льда несут ледники, находящиеся казалось бы, в наиболее благоприятных условиях как раз для обратного процесса, ведь они получают питание в первую очередь. Это сейчас, а как было в последней трети XIX века? К сожалению, данные имеются только по двум районам, зато, правда, по самым показательным: по южному и северо-восточному. Так вот, в результате многочисленных подвижек площадь оледенения южного района увеличилась тогда на двадцать процентов, в то время как северо-восточного — всего лишь на 4,6 процента. Опять, как видим, процесс затухает в том же направлении! Налицо типичный колебательный процесс, по амплитуде которого можно судить об интенсивности влагопереноса. Наибольшая амплитуда у тех районов оледенения, которые расположены ближе к источнику питания, а он, как мы знаем, находится на севере Атлантики.

В 1981 году в составе советской экспедиции на Шпицбергене работал доктор географических наук А. Н. Кренке, известный специалист по ледниковой климатологии. Во время Международного геофизического года он рассчитал вещественный баланс оледенения Земли Франца-Иосифа. На Шпицбергене он подсчитал годовое накопление влаги в виде снега. Оказалось, что на Западном Шпицбергене выпадает ныне в год двадцать кубических километров (в перерасчете на воду), а на Северо-Восточной Земле только 6,3 кубического километра. Это еще одно подтверждение ранее выявленной закономерности — зависимости амплитуды колебаний от количества поступающих для данного района осадков. Та же закономерность определяет и темп оборота вещества (влаги в разной фазе — снег, лед, пар), то есть время, за которое снежинка совершит путешествие в теле ледника до того момента, когда она, испарившись, снова попадет в атмосферу. На интенсивно сейчас отступающих ледниках Земли принца Карла на такое путешествие снежинке потребуется сто лет, на ледниковом покрове Северо-Восточной Земли — около пятисот!

Кстати сказать, эти расчеты убедительно объясняют, почему мы в кернах из глубоких скважин не нашли следов древнего — четвертичного — льда: ледник успел многократно обновить свою массу — как говорится, только и всего!

* * *

Работая на Шпицбергене, мы, конечно, не замыкались в скорлупу академических проблем. Кое-что нам удалось сделать и для удовлетворения потребностей практики.

В одном из маршрутов 1965 года у конца ледника Альдегонда мы наткнулись на развалины насосной станции с отходящими от нее водопроводными трубами. Понять, что здесь произошло, было не так уж трудно: в результате отступания ледника полностью нарушился водозабор...

Вероятно, если бы тот, кто строил насосную станцию и сооружал водопровод, знал, чем все это кончится, он воздержался бы от строительства.

Еще один пример. Задолго до нашего появления на Шпицбергене жители поселка Пирамида брали воду из

ледника Бертиль, и все было хорошо до тех пор, пока Бертиль не начал отступать. Когда этот процесс начался, толща фирна в области питания постепенно сокращалась и теряла свои теплозащитные свойства, поэтому зимние холода стали свободно проникать в тело ледника и промораживать его. Вот как, оказывается, может быть: при всеобщем потеплении климата в леднике могут происходить, казалось бы, взаимоисключающие друг друга процессы — таяние и промерзание. Тает с поверхности и промерзает внутри.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владислав Крапивин - Семь фунтов брамсельного ветра [litres]](/books/1096578/vladislav-krapivin-sem-funtov-bramselnogo-vetra.webp)