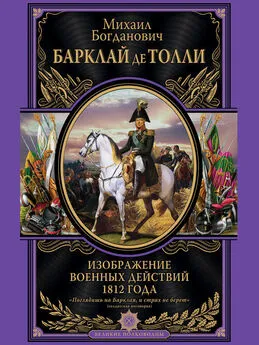

Сергей Нечаев - Барклай-де-Толли

- Название:Барклай-де-Толли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03468-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Нечаев - Барклай-де-Толли краткое содержание

«Вождем несчастливым» назвал А. С. Пушкин блистательного русского полководца генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Роль этого человека в истории Отечественной войны 1812 года и последующего Заграничного похода русской армии переоценить невозможно: он вывел войска из-под сокрушительного удара Наполеона, претворив в жизнь непопулярный, но единственно возможный план ведения войны. А через два года именно Барклай-де-Толли привел союзные армии в Париж. Судьбе и боевому пути этого человека, во многом непонятого и недооцененного современниками, посвящена наша книга.

Барклай-де-Толли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4-й пехотный корпус графа П. А. Шувалова составлял третью колонну, которая пошла на Пунжаны.

Главная квартира Барклая-де-Толли перешла в Британишки.

Одновременно с этим, 1-й корпус графа П. X. Витгенштейна отошел к Вилькомиру, где соединился с кавалерийским корпусом генерала Ф. П. Уварова, 2-й корпус генерала К. Ф. Багговута отступил через Ширвинты и Гедройцы, кавалерийский корпус барона Ф. К. Корфа пошел от Сморгони на Михалишки, 6-й корпус генерала Д. С. Дохтурова и кавалерийский корпус графа П. П. Палена — от Лиды на Олыианы.

Наполеон, желавший побыстрее овладеть Вильной, двинул вперед кавалерию маршала Мюрата, поддержав ее сильным корпусом маршала Даву, однако русский арьергард успел поджечь за собой мост через Вилию. Практически все магазины — армейские склады — также были сожжены.

Едва русские успели уйти, как город отправил к Наполеону депутатов для поднесения ему ключей. В полдень французский император торжественно вступил в Вильно и тотчас же отдал приказ починить уничтоженный мост.

Пока войска Барклая-де-Толли собирались под Свенцянами, Наполеон решил, что будет лучше остановиться в Вильно. В этом городе он пробудет более двух недель, занимаясь вопросами создания органов управления Литвой. При этом он направил корпус маршала Даву с кирасирской дивизией Баланса и легкими кавалерийскими бригадами Бордессуля и Пажоля по дороге из Вильно на юго-восток, в Ошмяны, чтобы, следуя между армиями князя Багратиона и Барклая-де-Толли, препятствовать их соединению. Генерал Груши со своим кавалерийским корпусом должен был содействовать движениям маршала Даву.

20 июня (2 июля) армия Барклая-де-Толли дневала при Свенцянах. Под вечер ее арьергард был потревожен французами, которые были отбиты. Прибытие 6-го корпуса генерала Дохтурова в Кобыльники завершило сосредоточение 1-й Западной армии, так что в два перехода она могла быть беспрепятственно собрана при Свенцянах в числе около 115 тысяч человек.

Несмотря на это, Барклай-де-Толли справедливо рассудил, что благоразумие требует от него не отваживаться на сражение с противником, почти вдвое превосходившим его в численности, и решил продолжать отступление к Дрисскому лагерю, в котором надеялся соединиться с армией князя Багратиона.

Объясняется все это тем, что Михаил Богданович имел давно сформировавшееся мнение о том, что является лучшим способом действий против такого противника, как Наполеон. Вспомним его разговор с историком Нибуром в 1807 году. Вспомним злоключения русской армии в Финляндии. План «скифской войны» давно созрел в голове военного министра. Как пишет М. И. Богданович, «прошло пять лет со времени беседы с Нибуром — и Барклай-де-Толли получил возможность исполнить на самом деле свое предположение» [19. С. 105].

«Сразу же после получения известия о переходе неприятеля через границу Барклай-де-Толли отдал директиву командующим армиями и отдельными корпусами, в которой предписывалось истреблять на пути следования неприятеля продовольственные запасы и перевязочные средства» [114. С. 63].

Отступая, русские уничтожали мосты и магазины, забирали продовольствие и скот. В Вильно были сожжены громадные продовольственные склады; не меньшие магазины были уничтожены в Брест-Литовске, Вилькомире, Великих Луках и других населенных пунктах.

По словам генерала Богдановича, «с первого шага неприятельской армии на земле русской началось на пути ее страшное опустошение — неминуемое следствие соединения на небольшом пространстве огромной массы войск. <���…> Во всех направлениях видны были испуганные обыватели, бросавшие свои пепелища и спасавшиеся бегством. Окрестная страна не могла удовлетворить потребностям этого нового переселения народов; средства, находившиеся в ней, были расхищены, разбросаны, уничтожены… Оказался недостаток в фураже. Кавалеристы принуждены были кормить своих лошадей зеленым овсом, отчего они приходили в изнурение и падали» [19. С. 128].

Один из французских участников похода писал в своих «Мемуарах»:

«Разрушительный принцип, принятый противником, который перед нами все опустошал или забирал с собой, вскоре начал приносить свои печальные плоды. <���…> Все, что только могло бы мало-мальски пригодно для нашего существования, уничтожалось или увозилось с собой. Мы нигде не встречали жителей; они бежали со своим движимым имуществом в бесконечные леса Литвы… Русские действовали против нас, как когда-то парфяне против римлян под командой их полководца Красса» [114. С. 66].

Историк А. Н. Попов отмечает, что «принятая русским командованием тактика с первых же дней войны наносила серьезный удар по состоянию “Великой армии”» [114. С. 66].

Совершенно верный вывод, но почему бы вместо абстрактного «русского командования» не назвать имя Барклая-де-Толли? Или, может быть, эту тактику придумал и последовательно осуществлял кто-то другой? К сожалению, даже у современных историков слишком силен стереотип мышления и недоверчивость к тому, кого «войска и народ считали иностранцем». Да что говорить об историках, живущих два столетия спустя, если и среди современников, как отмечает генерал Богданович, говоря о Барклае-де-Толли, «немногие лишь лица, приближенные к нему более прочих, могли оценить высокие его качества» [19. С. 134].

Как пишет Богданович, «положено было соединить обе русские армии и действовать совокупными силами» [19. С. 105]. Пунктом для сосредоточения армий был назначен Дрисский укрепленный лагерь, что и объясняет последовательные действия Барклай-де-Толли, но никак не объясняет действия князя Багратиона, армия которого пошла не на северо-восток, а на юго-восток — на Несвиж и Слуцк, все больше отдаляясь от 1-й Западной армии.

Понятно, что связано это было с движениями войск Наполеона, имевших задачу не допустить соединения русских армий — но ведь у русских была задача противоположная.

26 июня (8 июля), после очередного ночного марша, армия Барклая-де-Толли приблизилась к реке Двине. В это время из-за болезни графа Шувалова начальство над 4-м корпусом принял граф А. И. Остерман-Толстой.

«Быстрота и решительность движений Наполеона не только не расстроили отступления 1-й армии, но не отделили от нее даже ни одного отряда. Все корпуса отступали стройно, разрушая за собой мосты и пользуясь дождливой погодой, затруднявшей поход французов» [110. С. 12].

При этом, как отмечает М. И. Богданович, «Барклай был недоволен тем, что Багратион не присоединился к нему», и между ними «возникли недоразумения» [19. С. 163]. Впрочем, «недоразумения» — это слишком мягко сказано. Дело в том, что князь Багратион искренне полагал, что против него были сосредоточены главные силы Наполеона, и требовал, чтобы Барклай-де-Толли атаковал противника, дабы отвлечь на себя часть сил, действовавших против 2-й Западной армии. По словам Богдановича, «оба они, принимая во внимание только встречаемые ими затруднения и не входя в положение один другого, подтверждали собой неудобство действий двумя отдельными армиями на одном и том же театре войны» [19. С. 163].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: