Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]

- Название:Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-38542-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] краткое содержание

Бенгт Янгфельдт — известный шведский писатель, ученый, автор многочисленных трудов по русской культуре, переводчик и издатель. Он выпустил впервые на русском языке переписку В. Маяковского и Л. Брик, написал книги о Маяковском и о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне, недавно подготовил исторический труд о Петербурге. А еще Бенгт Янгфельдт был издателем и основным переводчиком на шведский Иосифа Бродского. Они часто встречались на протяжении многих лет, так как, став в 1987 г. Нобелевским лауреатом, поэт приезжал в Швецию каждое лето, найдя здесь, по его словам, «экологическую нишу — тот же мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака», что и на вынужденно покинутой родине.

* * *

Это книга, которую должны обязательно прочесть не только те, кто интересуется Иосифом Бродским, но также те немногие, кто интересуется поэзией. — Dagens Nyheter

* * *

Книга имеет скромный подзаголовок «Заметки об Иосифе Бродском», но именно благодаря ненавязчивости подхода, а также открытости автора к пониманию поэта, она помогает читателям глубже разобраться в противоречиях его характера и мышления. — Svenska Dagbladet

* * *

Бенгт Янгфельдт — шведский писатель, ученый-славист, переводчик русских поэтов (В. Маяковского, О. Мандельштама и др.), лауреат премий Фонда культуры Лэнгмана, Шведской академии и дважды лауреат премии Стриндберга («шведского Букера»). А еще Б. Янгфельдт был многолетним другом, переводчиком и издателем И. Бродского. Эта книга, по словам автора, — «заметки о большом поэте и противоречивом человеке», знакомство с которым дало возможность увидеть важнейшие черты его личности.

Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

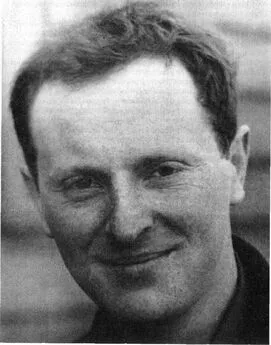

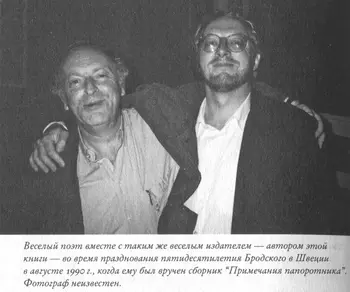

[Фото 37. Веселый поэт вместе с таким же веселым издателем — автором этой книги — во время празднования пятидесятилетия Бродского в Швеции в августе 1990 г., когда ему был вручен сборник «Примечания папоротника». Фотограф неизвестен .]

После этого я издал (если здесь уместно это слово) еще два сборника Бродского: «Вид с холма» в двадцати пяти нумерованных экземплярах и «Провинциальное» — микроскопическим тиражом в пять экземпляров. Эти книжечки (в формате A5) состояли из стихов, которые Иосиф дал мне при отъезде из Швеции в 1992 и 1993 годах, и не предназначались для продажи. Они были набраны на моем компьютере и отпечатаны на моем принтере. (Правда, «Вид с холма» был сброшюрован в переплетной.) Тираж первого сборника (тридцать восемь страниц) я передал Иосифу в Нью-Йорке в день его рождения в 1993 году, второй (двадцать три страницы) он получил в том же году, когда был в Стокгольме.

Мяу

Бродский был кошатником. Под этим я имею в виду не только то, что он всю жизнь окружал себя котами и кошками, но и то, что его «код общения» был под сильным влиянием кошачьих способов коммуникации.

О «кошкомании» и «кошачьих словах» в его семье он рассказал в эссе «Полторы комнаты». Например, о матери:

Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса — мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом… «Киса» вызывала довольно долго ее сопротивление. «Не смейте называть меня так! — восклицала она сердито. — И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!»

Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению. «Мясо» было одним из таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом как «большой кот» и «маленький кот». «Мяу», «мур-мяу» или «мур-мур-мяу» покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомнение, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы обозначить свою к этому непричастность.

Мяуканье как способ коммуникации не ограничивалось семейным кругом, а распространялось и на друзей и вообще на людей, к которым Иосиф питал симпатию. Он подходил сзади, царапал тебя когтем по плечу и говорил: «Мяу». Ожидалось, что ты ответишь тем же или мурлыканьем «мррау». Когда что-то очень нравилось, надо было, согласно этому коду, медленно и выразительно облизывать губы языком. Это кошачье поведение было весьма заразительным. В мае 1990 года Иосиф пригласил меня на ланч со своим издателем Роджером Страусом, к которому у него было совершенно сыновье отношение. Они довольно часто обедали вместе, всегда в ресторане «Union Square Cafe» на 16-й улице Манхэттена, где Страус был завсегдатаем, в двух шагах от издательства. В этот раз Иосиф подготовил сюрприз: вдруг во время ланча он известил своего издателя, что готовит новый сборник эссе. Страус поднял взор от своего вегетарианского омлета, расплылся в широкой улыбке и стал смачно облизывать губы. Сборник вышел спустя пять лет под названием «On Grief and Reason» («О скорби и разуме»).

Согретый этой мяукающей задушевностью, я однажды предложил Иосифу перейти на «ты». Мы были на «вы», но я называл его по имени — Иосиф, а не по имени-отчеству — Иосиф Александрович, что скорее соответствовало шведскому обращение на «ты». Мне такой переход казался естественным; кроме того, когда мы говорили по-английски, мы употребляли нейтральное «you». Иосиф, однако, не захотел сделать этот шаг, который позволил бы ему, как он объяснил, «слишком большую фамильярность». Под этим подразумевалось, что подобная языковая интимность грозила бы срыть известные заграждения и, возможно, заставила бы его говорить то, что не хотелось. Аргумент был трогательным, и я, разумеется, не настаивал. Вместо этого я подкрепил его аргументацию рассказом о Л. Ю. Брик, которая на мой вопрос, почему она на «вы» со своим мужем, с которым живет тридцать семь лет, ответила: «Неужели мы должны быть на „ты“ только потому, что спим в одной кровати?»

The road not taken [28]

Одним из студентов на его курсе поэзии в Маунт-Холиок был, как рассказывал мне Иосиф, сын Боба Дилана, который, между прочим, — Иосиф это знал — родился с ним в один день, но годом позже, в 1941-м. Сказал он это даже с некоторой гордостью в голосе. Я не знаю, как Иосиф относился к Дилану и его песням, но тот факт, что он знал о дате его рождения, свидетельствует о каком-то интересе. Однако вряд ли он знал песни Дилана до изгнания: в Советском Союзе в 60-е годы слушали главным образом джаз, а из поп-музыки — такие группы, как Битлз. Репутация Дилана как певца протеста — в США, стране, которую молодые вольнодумцы вроде Бродского обожали! — снижала к нему интерес, и, кроме того, в его песнях важны были тексты, требующие знания английского языка, чего большинству русских не хватало.

Независимо от того, сколько знал Иосиф о Дилане, много или мало, есть явная параллель между ролью, которую играл для него Оден, и значением, которое имел для Дилана замечательный американский поэт и певец в жанре фолк и кантри Вуди Гатри. О том, что и в случае Дилана речь шла о самоотождествлении младшего поэта со старшим, свидетельствуют мемуары Дилана («Хроники»), где он пишет: «Я сказал себе, что буду первым учеником Гатри… Мне казалось даже, будто я был с ним в родстве».

Значит, и Дилану хотелось «поклониться тени», о чем Бродский вряд ли знал. Но есть в личности Дилана фундаментальная черта, о которой он не мог не знать и которая может объяснить гордость в его голосе: самостоятельность Дилана, тот факт, что он всегда шел своим путем — «the road not taken» («непроторенной тропой»), говоря словами Роберта Фроста. Если бы Иосиф дожил до выхода мемуаров Дилана, он бы там нашел формулировки, как будто бы прямо взятые из его собственных текстов: «Насколько я знаю, я никому не принадлежал ни тогда, ни сейчас… Не врать самому себе — вот в чем все дело». Так же, как и Бродский, Дилан отказывался винить в чем-то других: «Что мне было необходимо сделать, так это перестроить свое сознание и перестать сваливать все на внешние обстоятельства». Под этими словами Иосиф мог бы с радостью подписаться так же, как и под следующими строками из пьесы Арчибалда Маклиша «Scratch», которые с одобрением цитирует Дилан в своей книге: «Я знаю, что есть в мире зло, тотальное зло, не противоположность добру или некий изъян у добра, а нечто, для чего добро — нечто, что просто не существует, только мнится».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/361030/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b.webp)