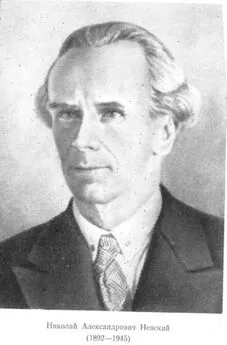

Лидия Громковская - Николай Александрович Невский

- Название:Николай Александрович Невский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Громковская - Николай Александрович Невский краткое содержание

Эта книга знакомит с жизнью и научной деятельностью видного советского востоковеда, лауреата Ленинской премии — Николая Александровича Невского. Выпускник Петербургского университета, Н. А. Невский почти 15 лет прожил в Японии. Занимаясь этнографией, фольклористикой и диалектологией этой страны, ученый совершал путешествия в отдаленные уголки Японии. Авторы знакомят читателя с этим периодом жизни ученого, рассказывают о его работе в Ленинграде и о создании им новой отрасли востоковедной науки — тангутоведения.

Николай Александрович Невский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На горячих источниках было людно и шумно. Сезон был в разгаре, Невскому многолюдье было в тягость. Ранним утром следующего дня он отправился к своему знакомому из местных жителей, по имени Такаги.

«Такаги сказал мне, что ему не доводилось видеть Симмэ. Мы с ним вдвоем обошли окрестности и зашли к одному старику по имени Мауэ, проживавшему в слободе Мидзусина деревни Кусано. По его словам, дед хозяина соседнего дома лет 30–40 назад ходил пешком по окрестным деревням, прося милостыню. В руках он держал два Симмэ, а с шеи у него свисал ящичек. Ему надоело нищенствовать, поэтому он спрятал синтай. Но хранить дома синтай, не бродя с ним постоянно, — грех, и деду, перед тем как он спрятал синтай, было испытание».

В окрестностях Ецукура Невскому удалось увидеть в одном из маленьких придорожных храмов божество, именуемое в этой местности Осиммэсама.

«Еще раз оглядев храм, я в левом углу заметил ящик, в котором было что-то похожее на Осирасама.

— Это не Симмэсама ли? Позвольте взглянуть! — попросил я.

Молодая женщина подала мне синтай. Это был Осира, нисколько не отличающийся от Осира из Тоно. Это было парное божество. У мужчины на голове — эбоси (старинный сановный башлык. — Л. Г., Е. К.), у женщины — голова лысая.

— Эти Симмэ прежде чествовались в Ниида, но прислуживавшая им женщина умерла, а ее дочь 'не захотела бродить с богами в руках, поэтому и принесла сюда, — пояснила старуха. И добавила: — Опасно держать дома Симмэ и не поклоняться ему. И вам тоже. Но вы — знающий человек, вам ничего плохого не будет. Я-то каждый день читаю сутру Осиммэсама».

Невский не только посещал храмы, он заходил в дома, о которых было известно, что там чествуют божество. Встречали его неизменно приветливо, охотно сообщали все, чем он интересовался.

Накапливалась информация, но вместе с тем расширялся и круг неизвестного. Было ясно, что божество в народном быту связывают с самыми различными поверьями. По одному поверью, например, поклоняющийся не должен есть мяса животных и птиц, а также куриных яиц, ибо искривится рот, по другому, бог покровительствует лишь больным и увечным, и, если надежды на выздоровление нет, Симмэсама дает об этом знахь — колокольчик, используемый во время молитвы, непременно в этом случае падает на землю и разбивается.

Но каким образом все это связать с «основным занятием» бога — шелководством?

Все вновь увиденное и услышанное Невский подробно излагает в письмах своему учителю Янагита ипред

полагаемому соавтору будущей работы об Осира — Сасаки Кидзэн.

Наступила осень 1921 года. Кое-какие итоги почти двухлетним занятиям можно уже подвести. Оказывается, культ Осира распространен гораздо шире, чем это показалось вначале. Есть обнадеживающие сведения даже с о-вов Рюкю. Судя по рюкюским хроникам, там имеются божества, названия которых в соответствии с законами исторической фонетики могут восходить к «уасира» или «сираку». Это следует проверить. И, как видно, Осира не ограничивается покровительством шелководству. Теперь кажется весьма вероятной и «айнская» версия относительно Осира. И все-таки пока все это — гипотетично. Но Невский уже с большой долей уверенности пишет: «По моему скромному мнению, элемент связи с шелководством — позднейшее привнесение в верования об Осира. Не был ли вначале этот бог покровителем удачной охоты? Я думаю, доказательством может служить то, что Осира фигурирует во время гадания об удачливости охоты. Используют четки, к которым прикреплены рога и клыки животных, лук, тетивой которого пользуются шаманки…».

Однако материала явно не хватает. Трудно интенсивно работать, сидя в глуши, не имея возможности свободно ездить по стране, бывать регулярно в Токио. Огромный труд затрачен на изучение Осира, а в результате — небольшая публикация в этнографическом журнале.

Но Осира привел Невского к айнам. Таинственный поэтический народ целиком захватил его. Несколько месяцев интенсивнейших занятий — и он полностью окунулся в стихию языка и фольклора айнов. Никогда прежде Невский не встречался с айнами и тем не менее хорошо знал их. Айны были одним из главных научных направлений Л. Я. Штернберга.

Впервые Л. Я. Штернберг столкнулся с этим удивительным народом в сахалинской ссылке. Удивительными айны показались ему и потому, что они резко отличались своим внешним видом от гиляков, и потому, что одевались не так, как остальное местное население, и орнамент, которым они украшали одежду и домашнюю утварь, был оригинальным, непохожим на гиляцкий. Сахалинские айны были большеглазы, в отличие

от монголоидов — волосаты. Густые бороды, волосы на груди и плечах. Летом вместо одежды — только набедренные повязки.

«Чем ближе знакомился Лев Яковлевич с айну, тем большей загадкой они ему казались. Откуда пришли они на Сахалин и Японские острова? Следы какого прошлого хранит их культура? Льва Яковлевича охватило чувство охотника, идущего по запутанному следу. Первое впечатление от этих нагих людей, от их камышовых жилищ, от ткацкого станка наводило его на мысль о южном происхождении айну. Язык их по своему строю очень отличался от всех местных языков. Лишь отдельные слова, например обозначающие собаку, упряжь, сани, зимнюю одежду, были схожи с гиляцкими. Много общего было в сходном обычае Медвежьего праздника и в культе инау. Кто же от кого и что позаимствовал? Штернберг понимал, что сумеет в этом разобраться, лишь располагая сравнительным материалом» 5.

Уехав с Сахалина и став сотрудником Музея антропологии и этнографии, Л. Я. Штернберг не изменил своей увлеченности айнами. У музея появилась возможность выделить средства на командировку к айнам Южного Сахалина и о-ва Хоккайдо. Всего айнское население земного шара тогда не превышало 20 тысяч человек. Сахалинские айны насчитывали не более трех тысяч от этого числа, большая часть древнего народа жила на японской территории, на о-ве Хоккайдо. В командировку были отправлены сотрудники музея Б. Пилсудский и В. Серошевский, в свое время бывшие, так же как и Штернберг, политическими ссыльными. Несколько месяцев они провели в командировке в Японии, собирая материал для музея, занимаясь наблюдениями над айнами по методике Штернберга — внутри племени, без посредника. В музей начали поступать ящики с коллекциями, письма с фотографиями.

В ящиках — айнские халаты из рыбьей кожи и полотна, вытканные из волокон крапивы, плетеные циновки. Почти на всех вещах — своеобразный стилизованный спиралевидный узор-орнамент. Пришла целая кол

5Н. И. Гаген-Торн. Лев Яковлевич Штернберг, М., 1975, с. 89–90.

лекция инау. Инау… Рассматривая застружеиные палочки, Штернберг вспоминал, как впервые столкнулся с инау — этим характерным элементом айнской культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Берг - Невский пятачок [СИ]](/books/1093853/nikolaj-berg-nevskij-pyatachok-si.webp)