Юрий Анненков - Дневник моих встреч

- Название:Дневник моих встреч

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9697-0115-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Анненков - Дневник моих встреч краткое содержание

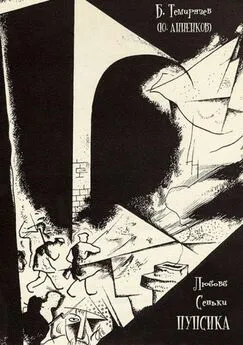

Замечательный русский художник Юрий Павлович Анненков (1889–1974) последние полвека своей жизни прожил за границей, во Франции. Книга «Дневник моих встреч» — это воспоминания о выдающихся деятелях русской культуры, со многими из которых автор был дружен. А.Блок, А.Ахматова, Н.Гумилев, Г.Иванов, В.Хлебников, С.Есенин, В.Маяковский, М.Горький, А.Ремизов, Б.Пастернак, Е.Замятин, Б.Пильняк, И.Бабель, М.Зощенко, Вс. Мейерхольд, В.Пудовкин, Н.Евреинов, С.Прокофьев, М.Ларионов, Н.Гончарова, А.Бенуа, К.Малевич и другие предстают на страницах «Дневника...», запечатленные зорким глазом художника. Рядом с людьми искусства — государственные и партийные деятели первых лет революции, прежде всего Ленин и Троцкий.

Настоящее издание дополнено живописными, графическими и театральными работами Ю.П.Анненкова 1910-1960-х годов. Многие из них никогда ранее не публиковались. В «Приложение» включены статьи Ю.П.Анненкова об искусстве. В России они публикуются впервые.

Дневник моих встреч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пишу Вам, по возможности, кратко и деловито, потому что Самуил Миронович <���Алянский> ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунков к „Двенадцати“ я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо, т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно, небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, — говорили с Вами сейчас, — мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) „Катька“ — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, и думаю, что и наиболее „не ваш“. Это не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка: свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо также, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). Рот свежий, „масса зубов“, чувственный (на маленьком рисунке он — старый). „Эспри“ погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). „Толстомордость“ очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет „Сатириконства“ (Вам совершенно чуждого) [14] Блок не знал, что я в течение 1913—1914 годов был постоянным сотрудником «Сатирикона», может быть, впрочем, и без «сатириконства».

.

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит . „Христос с флагом“ — это ведь „и так и не так“. Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще, это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в „Двенадцати“ (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла „убийства Катьки“ дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, это была бы исчерпывающая обложка . Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке; но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос… Дюрера (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, постороннее воспоминание ).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по-Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах Вашего „убийства Катьки“, которое, по-моему, настолько grand style [15] Большой стиль, монументальность (фр.).

, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части „критики“. Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок.

12 августа 1918 г. Петербург» [16] Это письмо Блока ко мне было впервые опубликовано в книге Корнея Чуковского «Блок как человек и поэт» (СССР, 1924 г). О нем упоминается также в однотомном собрании сочинений Блока (СССР, 1936 г.). Затем письмо Блока появилось полностью в двухтомном собрании сочинений Блока (СССР, 1955 г.) и в «Новом журнале» (НьюЙорк, 1956 г.). Кроме того, это письмо цитируется в книге Вл.Орлова «Поэма Александра Блока „Двенадцать“» (Москва, 1962 г.). Оригинал письма хранится в Пушкинском Доме при Академии наук СССР, как об этом написал мне из Москвы Корней Чуковский.

.

Да, я убрал папироску и отыскал новую Катьку, хотя эта тоже курила. Я встретил ее в одном из московских трактиров и срисовал с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она не слыхала.

Да, я нашел и нового Христа, или, вернее, я убрал совсем Христа, заменив его прозрачным и бесформенным силуэтом, слившимся с флагом. Впрочем, с литературным образом Христа в поэме «Двенадцать» у Блока вообще было много сомнений.

Летом 1919 года Николай Гумилев на докладе о творчестве Блока признался, что конец «Двенадцати» кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект. Блок ответил: «Мне тоже не нравится конец „Двенадцати“. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда я записал у себя: К сожалению, Христос ».

Закончив двадцать рисунков, я приехал с ними в Петербург. Там сразу же произошло мое знакомство с Блоком. Новой критики не последовало, и через полчаса нам уже казалось, будто мы знаем друг друга давным-давно. Комната, книги, письменный стол, какие-то обои. Довольный Алянский. За окнами, «на улицах, плакаты. Бушует ветер. К вечеру ураган (неизменный спутник переворотов)» [17] Слова из записной книжки Блока.

. Осенний Петербург. Кровь. Пищевые нехватки. Одетый в пиджак, поверх толстой шерстяной фуфайки, Блок говорил, что иллюстрации, в сущности, совсем не иллюстрации, а «параллельный графический текст, рисованный близнец»; что поколение «Мира искусств» не создало ни одного подлинного живописца, но дало плеяду прекрасных иллюстраторов, таких, как Бенуа, Добужинский, Сомов, Бакст, Рерих, Остроумова-Лебедева, Нарбут, Кардовский, Чехонин, Кругликова, Митрохин; что самым плохим иллюстратором был русский Боклевский, прорисовавший «Мертвые души», а самым замечательным — француз Гранвиль, последователи которого еще не успели организоваться; что, к сожалению, у него, у Блока, водки дома нет, но что хорошо бы… И опять о том, что рисунки к «Двенадцати» следует увеличить до плакатного размера. Но как? Для чего? По какому поводу?

Книга вышла в конце ноября. Она была отпечатана в большом формате; Алянский, без возражений, согласился на дополнительный расход. Он ничего не потерял.

Вскоре поэма Блока приобрела мировую известность и появилась в переводах. На французском языке «Двенадцать» вышли впервые в 1920 году, в издательстве «Cible», с отличными рисунками моего друга Михаила Ларионова и в переводе Сергея Ромова, доверчиво вернувшегося в Москву и вскоре расстрелянного там Сталиным. В 1923 году «Двенадцать» появились в издательстве «Au Sans Pareil», в переводе И.Сидерского и со всеми моими иллюстрациями. Затем, в 1958 году, в издательстве Пьера Сегерса, с двумя моими иллюстрациями и в переводе Габриеля Арута. Наконец, в 1961 году — в издательстве «Галлимар», без иллюстраций, в переводе Кати Грановой, прочитавшей мне его вслух по первой печатной корректуре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: