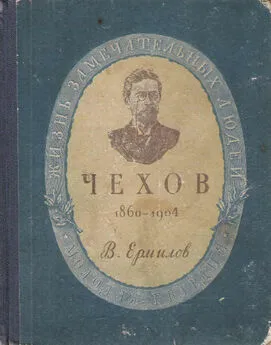

Владимир Ермилов - Антон Павлович Чехов

- Название:Антон Павлович Чехов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1949

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ермилов - Антон Павлович Чехов краткое содержание

В настоящем издании представлен биографический роман о великом русском прозаике, драматурге А.П. Чехове.

Антон Павлович Чехов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В страстном стремлении Чехова ответить в новую эпоху своими произведениями на вопрос: «что делать», — сказывались и лучшие, передовые национальные традиции русской литературы и кровная связь Чехова со своим временем, с коренными запросами и потребностями эпохи.

Большой художник отличается тем, что боль и радость его эпохи становятся его личной болью и радостью. Искания гения являются и исканиями его времени.

В раздумьях, страданиях Чехова отражался переходный характер эпохи, напряженно искавшей новые идеалы, отвергавшей прежние. Чехов остро чувствовал историческую исчерпанность старого и необходимость нового. Но, в силу своей мелкобуржуазной интеллигентской оторванности от революционной мысли и революционного действия, он не знал о том, что новые великие идеалы, новый ответ на вопрос: «что делать?» — уже созревают, вырабатываются, готовы осветить путь родины, повести ее к свободе и счастью. Это незнание усиливало его тоску и неудовлетворенность.

Недовольство собой, своим творчеством, с огромной силой охватившее Чехова в конце восьмидесятых годов, имело, таким образом, глубокое социально-историческое, «подспудное» основание. Это недовольство свидетельствовало о наличии у Чехова того чувства, которое можно назвать исторической интуицией, общественной чуткостью. В его беспокойстве отражалось беспокойство самой эпохи, страстно ищущей, переломной, переходной.

Представление о том, что у Чехова не было мировоззрения и что он будто бы даже и не желал иметь мировоззрение, был принципиальным противником какой бы то ни было идейности творчества, — это представление основывается еще и на том, что Чехов часто высказывался против «тенденциозности» в литературе. Особенно часто эти высказывания мы встречаем именно во второй половине восьмидесятых годов, как раз в тот период, когда, как мы видели, была особенно острой тяга Чехова к ясному мировоззрению, к «общей идее», то-есть именно к идейности творчества.

Чтобы понять это кажущееся противоречие, нужно лишь вспомнить, какую именно «тенденциозность» Чехов имел в виду когда высказывался против нее. Это была или либеральная, или либерально народническая, или реакционная «тенденциозность»: все то, что причесывало, искажало действительность в угоду тем или другим догмам и схемам. А над убожеством, мелкотравчатостью народнических или либеральных «тенденций» и идеек Чехов издевался уже в восьмидесятых годах; представители этих идеек были в его глазах всего лишь «сусликами». Либеральному интеллигенту молодой Чехов посвятил презрительный памфлет на тему о «кисляйстве». Типичного народнического «суслика», с его плоскими, скучными, убогими идейками сыроваренных кустарных промыслов и прочими устоями народнического мировоззрения, Чехов высмеял в рассказе «Соседи». Писатель не знал, что именно, следует противопоставить убожеству либерализма и народничества, но самое это убожество он глубоко чувствовал, хотя у него самого, в его собственных представлениях, до конца его дней оставались влияния либеральной ограниченности.

О том, что высказывания Чехова против «тенденциозности» в литературе были связаны именно с его отталкиванием от народнической и либеральной тенденциозности, свидетельствуют и мемуары современников.

А. С Лазарев-Грузинский говорит:

«Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и страстным упорством…

…В одном из писем, кажется к Щеглову, Чехов обмолвился странным признанием, что не сумеет объяснить, почему ему нравится Шекспир и совсем не нравится Златовратский…

…Однако почему Чехов так упорно возвращается тогда к мыслям о тенденциозности? Мне кажется, этим его писательский организм реагировал на те упреки в «безразличии», «безучастии» и даже «беспринципности», которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел».

Златовратский, Михайловский, Скабичевский — либерально-народнические писатели и публицисты, — вот чья «тенденциозность» отталкивала Чехова, с его жизненным чутьем, с его пониманием нежизненности, отсталости, мелочности их идей, с его сознанием необходимости неизмеримо более широких программ и идеалов для родины.

— Если все известные мне политические группы или «партии» мелкотравчаты, ложно-тенденциозны, то лучше я буду вне каких бы то ни было групп и партий, вне политических тенденций, чтобы никакие шоры, никакая политическая узость и догматизм не мешали исполнению моего долга художника: правдивому, честному, независимому, объективному изображению русской жизни, какая она есть в реальной, трезвой действительности, а не в иллюзорных, схематических, узко-групповых представлениях народнических сектантов вроде унылого героя рассказа «Соседи» или либеральных «свистунов»! — вот как можно было бы сформулировать тогдашнее умонастроение Чехова.

И нужно сказать, что в этой позиции была и своя положительная и своя отрицательная сторона. О положительной стороне этой позиции Чехова восьмидесятых годов догадался В. Г. Короленко, с его тонким умом, — догадался вопреки своей принадлежности к либерально-народнической «партии».

«Но даже и его тогдашняя (во второй половине восьмидесятых годов. — В. Е.) «свобода от партий», — писал Короленко в своем очерке «Антон Павлович Чехов», — казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившихся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, — это не надолго».

В этой острой догадке прекрасно схвачено главное, своеобразное в значении Чехова для исторического пути русской литературы: переломный, переходный характер его творчества, — выражавший переходную эпоху. В самом деле, выиграла бы или проиграла русская литература оттого, что Чехов стал бы либеральным писателем, в духе какой-нибудь «Недели», с ее проповедью «малых дел», или писателем народническим, проповедником сыроварен и кустарных промыслов? Разве не была положительной, прогрессивной свобода Чехова от этих «партий»? Ведь она означала более высокий уровень понимания, большую глубину чувства русской жизни, чем у либерально-народнических публицистов и писателей; она, эта свобода, означала более объективное, чем у либеральных и народнических писателей, изображение реальной действительности, это была свобода от обветшалых, ставших уже глубоко реакционными догм, насиловавших объективную действительность, ход истории. И не обладай Чехов этой свободой, он, конечно, не написал бы ни «Соседей», ни «Дома с мезонином», где разоблачалась узость, мелкотравчатость земского либерализма и ему противопоставлялась мечта о том, чтобы разорвать «цепь великую» которою был опутан народ; не написал бы ни «Мужиков», ни «В овраге», ни «Новой дачи» — знаменитого цикла крестьянских повестей, беспощадно раскрывавших всю народническую слащавую ложь о русской деревне, — повестей, сочувственно встреченных марксистской критикой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Антонов - Красный чех [Ярослав Гашек в России]](/books/1074546/stanislav-antonov-krasnyj-cheh-yaroslav-gashek-v-ros.webp)