Поль Фор - Александр Македонский

- Название:Александр Македонский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03423-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Поль Фор - Александр Македонский краткое содержание

Уже более двух тысячелетий идут споры о жизни и свершениях этого человека, прожившего на свете недолгую, но необычайно яркую жизнь, полную победоносных битв, лишений, страданий от ран и невзгод, пиров и всяческих услад. Одни говорят о нем, как об Александре Великом, другие — как о жестоком и жалком пьянице-тиране. Несомненно одно: он оставил неизгладимый след в истории человечества.

Автор книги, известный французский исследователь Поль Фор сам прошел маршрутом походов Александра Македонского. Он попытался приоткрыть завесу тайны, окутывающей личность этого то ли героя, то ли полубога, и поведал о своих открытиях читателю.

Перевод осуществлен по изданию:

Paul Faure. Alexandre. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1985.

Александр Македонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

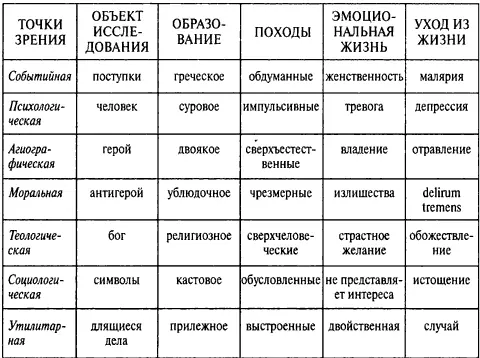

Я не могу решиться на то, чтобы свести это существование к символу или к последовательности символических действий, и еще меньше — к подборке мифов или анекдотов. Иногда меня спрашивают: «Что оригинального может нам предложить жизнь Александра ныне, в конце XX века?», или еще прямее: «Что нового добавили к ней вы?» Полагаю, я уже ответил на первый вопрос: всякое поколение составляет о герое и о величии вообще собственное представление. На второй осмелюсь ответить лишь то, что, много прочитав, выслушав и прошагав, я попытался лучше понять человека и создать голограмму, многогранный образ его жизни, воссоздать целый ряд его изображений, которые возникали веками, при том, что к ним прибегали и другие, прежде меня. Однако я исхожу из того убеждения, что культ Александра существовал всегда и продолжает существовать и поныне. Таинственный и священный персонаж, своего рода идол, позолота которого остается на пальцах всякого, кто к нему прикасается, он живым вошел в легенду и больше ее не покидал. После того как мы разобрали шесть возможных подходов, я вижу, что остается лишь один: его дело или, правильнее будет сказать, то, что от него осталось. Ибо в сфере религии, наряду с верой, имеются и дела. И хотя Александра долго называли Великим, это величие не относилось ни к краткости его существования, ни к обширности завоеваний, но к тому, что от него осталось.

Однако прежде чем перечислять его деяния, намечая их крупными штрихами от рождения до смерти, неплохо будет соотнести эту попытку с шестью предыдущими. Всякий сразу же увидит, какой подход устраивает именно его — в соответствии с его вкусами. В зависимости от избранной точки зрения определенная сторона личности оказывается более привлекательной, и всякий эпизод приобретает иную окраску и получает иной отзвук. Все это может быть для упрощения помещено в несколько столбцов таблицы, имеющей шесть граф.

Здесь имеется несколько истолкований, которые представляются несовместимыми, особенно что касается романов и частных похождений, короче, эмоциональной жизни. Возможно, в этой области мы столь же плохо информированы, как и о первых шагах Александра — от его рождения и образования до того, что мы называем формированием характера. Надо было дождаться Плутарха, то есть II века н. э., который жил через 400 с лишним лет после смерти Александра, чтобы увидеть, как было собрано воедино то, на что мы так падки — анекдоты о частной жизни знаменитых людей. Для древних дети, точно так же как и женщины, живут вне Истории, у них нет ни истории, ни хронологии. Однако мы соглашаемся с ними, когда речь идет о том, чтобы оценить нечто несомненное, то, что пережило века. Романы забываются, однако потомство их увековечивает. И также совершенно неважно то, что истолкователи обсуждают и не соглашаются друг с другом относительно обстоятельств, при которых Александр ушел из жизни где-то в Вавилоне в возрасте 32 лет и 8 месяцев — при том, что все они признают долговременность и даже вечность осуществленных им дел. Идея переживает века. Речь идет не о том, чтобы примирить непримиримое, но о том, чтобы подвести итог.

Первый негативный итог

Это попытался сделать в своем «Анабасисе» Арриан (VII, 9, 6–8 и 10, 5–7) около 150 года н. э. Однако делал он это, с одной стороны, как военный человек, которому довелось сражаться с парфянами и иранскими кочевниками, подобно Александру, и как оратор, уже на римский лад, — с другой. Вот речь, которую, как считается, произнес Александр, обращаясь к своим взбунтовавшимся солдатам в Описе (на самом деле в Сузах) весной 324 года: «Я открыл перед вами путь через Геллеспонт в то время, как морями безраздельно владели персы. Победив в кавалерийском сражении сатрапов Дария, я прибавил к вашим владениям всю Ионию и всю Эолиду, обе Фригии и Лидию, а Милет взял осадой. Все остальные страны, которые присоединились к нам добровольно, я отдал вам в пользование. Также и все египетское и киренское добро, которое мы в громадном количестве приобрели, поступило вам. Также и Келесирия, и Палестина, и Междуречье — ваше имущество, как ваши Вавилон, Бактры и Сузы, и богатства лидийцев, и сокровища персов, и добро индусов, и Внешнее море. Вы здесь сатрапы, вы полководцы, вы полковники… Вернувшись домой, возвестите там, что ваш царь Александр, победив персов, мидийцев, бактрийцев и саков, покорил уксиев, арахотов и дрангиан, приобрел во владение также парфийцев, хорасмийцев и гирканцев на Каспийском море. А перейдя Кавказ (Гиндукуш) сквозь Каспийские ворота и форсировав Окc и Танаис, а сверх того еще и Инд, который никому, кроме Диониса, не покорялся, он переправился и через Гидасп с Акесином и Гидраотом и переправился бы через Гифасис, когда бы вы не забоялись. Потом он выплыл в великое море через оба устья Инда и прошел через пустыню Гедросии, по которой никто до него с войском не проходил, а попутно, когда его флот уже переплыл из страны индусов в Персидское море, покорил Карманию и землю оритов. Вот и возвестите там, на родине, что этого самого царя вы, возвратившись в Сузы, оставили одного и отправились домой, предоставив его охрану побежденным им варварам…»

Перед нами роскошный парад имен собственных, которые, однако, ничего нам не говорят, кроме того, что речь здесь идет о территориальных завоеваниях. Здесь — не без некоторого сумбура — перечислены 20 из 30 сатрапий, на которые делилось пространство Персидской империи Дария I и о которых нам известно из официальных надписей в Бехистуне, Сузах и Накши-Рустаме близ Персеполя. В общем и целом те же 20 сатрапий были известны и Геродоту 107. Неявным образом это есть признание того, что Александр завоевал лишь часть империи Ахеменидов и что он так и не смог осуществить свою мечту, в одно и то же время фараоновскую и персидскую, о достижении мирового господства: его строптивые солдаты не осилили больше одного водного потока из системы Инда, они так и не покорили ни восточную половину Малой Азии, ни Армению, ни Азербайджан, ни Туркменистан, ни Аравию, ни Судан, на которые притязал Дарий… Если не считать военизированной прогулки в 18 тысяч километров, которые были пройдены за 12 лет, предприятие оказалось бессмысленным, поскольку сразу же после смерти Завоевателя вся его империя расползлась, так что можно было подумать, что он перепутал свое тело с телом государства.

От его побед остались лишь красивые названия рек или равнин: Граник, Исс, Гавгамелы, Гидасп, которыми и поныне, должно быть, бредят современные стратеги; правда, невозможно с точностью локализовать поля битв — до такой степени изменили свое течение протекавшие здесь реки, настолько изгладили последние следы прошедших битв человек и стихии. То, что устная и письменная литература назвала «подвигами» или «великими деяниями» Александра, — не более чем шум пустынного ветра в наших ушах. И мы предпочитаем этот шум долгим повествованиям о резне, которая следовала за каждым взятием города, за каждым набегом. Мы удручаемся, читая фразы наподобие следующих: «Было перебито много обратившихся в бегство людей — наемников и их жен». Или еще: «Начались повальные грабежи, поджоги и резня». Или: «Он перебил большинство из них, причем они даже и не пытались сопротивляться, будучи безоружными» ( Арриан, VI, 6, 3). Или: «Желая войной утишить свое горе, царь ловил и гнал людей, как дичь. Он покорил коссеев (касситов в Луристане, к югу от современного Керманшаха), вырезав среди них всех взрослых» ( Плутарх «Александр», 72, 4). Если вам представится честь или случай пройти по долине Зеравшана, узбекские гиды поведают вам, когда потребуется, указывая на руины, что подвижные карательные отряды Искандера превратили в пустыню окрестности Самарканда. Раскопки Афрасиаба и Пенджикента свидетельствуют о существовании здесь значительных городов начиная с VI века до н. э. Мы не в состоянии даже приблизительно оценить, сколько гражданского населения было уничтожено в Согдиане, на Среднем Инде, в Белуджистане, в горах Загра под предлогом непокорности или не поддающегося контролю кочевничества. Таков отрицательный итог завоеваний на момент смерти Завоевателя. Он станет еще печальнее, если вспомнить, что его армия рассеялась, диадохи рассорились между собой и стали независимыми, а все северные и восточные провинции от империи отпали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: