Поль Фор - Александр Македонский

- Название:Александр Македонский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03423-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Поль Фор - Александр Македонский краткое содержание

Уже более двух тысячелетий идут споры о жизни и свершениях этого человека, прожившего на свете недолгую, но необычайно яркую жизнь, полную победоносных битв, лишений, страданий от ран и невзгод, пиров и всяческих услад. Одни говорят о нем, как об Александре Великом, другие — как о жестоком и жалком пьянице-тиране. Несомненно одно: он оставил неизгладимый след в истории человечества.

Автор книги, известный французский исследователь Поль Фор сам прошел маршрутом походов Александра Македонского. Он попытался приоткрыть завесу тайны, окутывающей личность этого то ли героя, то ли полубога, и поведал о своих открытиях читателю.

Перевод осуществлен по изданию:

Paul Faure. Alexandre. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1985.

Александр Македонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не будем доверять этим цифрам. Слишком уж они красноречивы. На самом деле Александр поручил грекам, собравшимся в Коринфе, непростое дело — решить дальнейшую судьбу фиванцев. «Принявшие участие в этом деле союзники, которым Александр поручил определить, что будет с Фивами, решили разместить в Кадмее гарнизон, а сам город снести до основания и поделить его земли, за исключением святилищ, между собой. Всех же остальных продать в рабство — детей, женщин и уцелевших мужчин, за исключением жрецов, жриц, гостеприимцев Филиппа и Александра, а также поверенных в делах Македонии в Фивах. Говорят, Александр, высоко ценивший оды Пиндара, сохранил дом поэта и пощадил его потомков» ( Арриан, I, 9, 9–10). Больше милосердия Александр проявил к Афинам: от них он потребовал лишь отправить в изгнание одного оратора [5]. Аристобул из Кассандрии, принимавший участие в походе, рассказывает, что великодушие Александра дошло до того, что он помиловал сестру фиванца Феагена, командовавшего греками, разбитыми при Херонее. Ее обвиняли в том, что она столкнула в колодец одного из нападавших — своего насильника фракийца.

Все античные авторы утверждают, что приключившаяся с Фивами в сентябре 335 года катастрофа заставила задуматься прочие греческие города. Лишь немногие говорят о том, что ни македоняне, ни их царь не принимали решения о частичном сносе мятежного города под аккомпанемент флейт и барабанов, ибо решение это приняли их ближайшие соседи, так что Александру вменяется преступление, о котором он никогда и не помышлял. Отметим, что Александр повелел пощадить святилища Диониса, бога, который родился или же вырос в Фивах, и Геракла, своего предка. Вновь заселенный город так быстро набрался сил, что уже через несколько лет снова восстал против Македонии. Это — не что иное, как прямое вероломство, единственное, чего юный царь никогда не мог постичь и чего никогда не прощал.

Царь Азии

В октябре 335 года Александр вернулся в Македонию. Сомнительно, чтобы, как сообщает Плутарх («Александр», 14, 7), он прошел из Коринфа через Дельфы, с тем якобы, чтобы спросить у пифии совета о намеченном походе, причем было это в запрещенные и неблагоприятные дни, и та ему ответила: «Ты непобедим, сын мой». Однако можно допустить, что, как пишет Арриан (I, 11, 1), в Эгах, столице древнемакедонских царей, Александр принес Зевсу Олимпийскому грандиозное жертвоприношение, а в Дионе у подножия Олимпа устроил в честь Зевса, а также в честь муз торжественные игры. Сюда были приглашены все греки и союзники, что давало им возможность наметить детали предстоящего выступления, величину соответствующих воинских контингентов и цели, которых следовало достичь.

За год лишившийся своих прежних командиров македонский экспедиционный корпус, которому противостояли состоявшие на службе у персидских сатрапов греческие наемники, был вынужден совершать то одно, то другое стратегическое отступление, оставляя «освобожденные» им города в Азии. Однако македоняне цепко удерживали территорию между Приапом на Пропонтиде (современное Мраморное море) и мысом Сигей (современный Кумкале) в Троаде, на восточном берегу Дарданелл. Была достигнута договоренность, что войска Коринфского союза соберутся в долине Стримона будущей весной почти в равноденствие (21 марта 334 г.), после чего приблизительно 160 военных и 400 грузовых кораблей перевезут людей, лошадей и мулов, а также снаряжение и продукты на малоазийский плацдарм. Союзники, оборонявшие подходы к Азии, а именно Византии, Халкедон, Кизик, Сест и Абидос, должны были помешать находившемуся на службе у персов флоту, если ему вообще удастся собраться воедино, перекрыть проливы. Организация отправки была доверена лучшему военачальнику Филиппа, в высшей степени методичному и осмотрительному Пармениону.

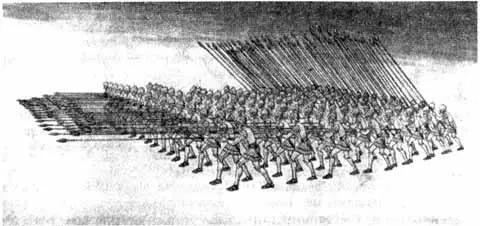

Численность экспедиционного корпуса дошла до 32 тысяч пехотинцев и 5200 кавалеристов. Более двух третей из общего числа воинов происходили из Македонии и покоренных ею балканских стран; свежие и юные, они заражали своей энергией всю армию. Прочие относились к контингентам, представленным греческими союзниками. Командование делало ставку на 9 тысяч образовывавших фалангу воинов, которые были вооружены длинными копьями из кизила или каменного дерева, на восемь ил (эскадронов) конных гетайров, первым из которых являлась царская гвардия («ύϋΰώύή άγημα), и наконец, на элитные части, которые были составлены агрианами, уроженцами верховьев Стримона и горного массива Витоша: искусные метатели дротиков, скалолазы в сапогах и кожаных плащах, егеря и разведчики, они участвовали во всех вылазках и погонях. Когда эти пехота и кавалерия соединятся в Малой Азии, между Абидосом и Лампсаком, с оперативным корпусом Калланта, армия Александра будет насчитывать 43 тысячи пехотинцев и 6100 кавалеристов, то есть иметь общую численность, если прибавить сюда отставших, около 50 тысяч воинов 17.

Следует также принять в расчет корпус метательных машин, во главе которого стояли ученики Полиида, инженеры Диад из Пеллы и Харий, инженерный корпус, на который была возложена задача возводить мосты и осадные машины, обоз в несколько тысяч повозок, медицинскую и интендантскую службы, кассу, а также целую толпу сопровождавших армию людей, не принимавших участие в боях: художников, ученых, торговцев, финансистов, домашнюю челядь и рабов, женщин и барышников всех мастей. Когда после трехнедельного марша от Амфиполя к Херсонесу и продолжавшейся неделю переправы через Геллеспонт вся эта людская масса высадилась в Азии, ее численность можно было оценивать приблизительно в 100 тысяч человек.

Не следует также забывать о флоте, которым столь незаслуженно пренебрегают историки. Общегреческий военно-морской флот, Έλληνικόν ναυτικόν, как официально он назывался, объединил в Амфиполе все военные суда, которыми союзники Македонии владели в Эгейском и Черном морях. В нем насчитывалось от 160 до 182 военных судов ( Арриан, I, 18, 4; Юстин, XI, 6, 2), а это значит, что для укомплектования его командой требовалось от 32 до 37 тысяч моряков, гребцов и воинов, то есть почти столько же свободных людей, сколько было пехотинцев в сухопутных силах. Флот принимал участие в операциях по высадке войск и их сопровождению, а также в боевых действиях не всегда, а лишь в период с 334 по 332-й и с 325 по 323 год, то есть всего на протяжении половины срока. Однако он сыграл в кампаниях Александра чрезвычайно важную роль.

На содержание всех этих войск у командования при выступлении имелось лишь 70 (или 60) талантов и провиант на 30 дней. 200 (или 800) талантов пришлось занять. Вот почему так важно было победить, чтобы продолжить войну.

Македонская фаланга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: