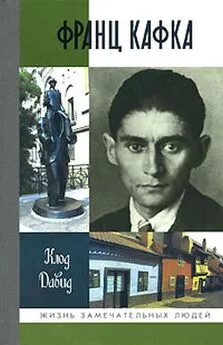

Клод Давид - Франц Кафка

- Название:Франц Кафка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03093-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клод Давид - Франц Кафка краткое содержание

Франц Кафка — один из классиков европейской литературы XX века, автор абсурдистских произведений, герои которых страдают и гибнут в столкновении с чуждой, враждебной им действительностью. Книги Кафки — зеркальное отражение судьбы их автора, всю жизнь тщетно пытавшегося обрести гармонию в семье, в творчестве, в отношениях с женщинами. Он так и остался одиноким и непонятым, его романы и рассказы не пользовались успехом, и только усилия друзей спасли их от уничтожения после смерти писателя от туберкулеза. Сегодня Кафка является предметом гордости сразу трех культур, к которым он в той или иной степени принадлежал, — австрийской, чешской и еврейской. О его жизни и творчестве написаны сотни книг, и одна из лучших принадлежит перу французского литературоведа и переводчика Клода Давила. Ее издание в серии «ЖЗЛ», несомненно, привлечег внимание всех тех, кто интересуется удивительной и трагической фигурой Кафки в контексте современной культуры.

Франц Кафка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этот момент своей жизни Кафка знакомится с Георгом Лангером, другом и кузеном Макса Брода. Георг Лангер, родившийся в Праге, «обратился» в хасидизм. Он прожил многие годы в Венгрии «при дворе» сказочного раввина. Вернувшись в Прагу, он продолжал еще носить кафтан. Как делал когда-то Исхак Лёви, Лангер рассказывает Кафке легенды хасидов: замысел новеллы о Големе, который появляется в 1916 году, но который резко обрывается на первой же странице, является, по всей видимости, плодом бесед с Лангером.

И Кафка при помощи этого посредника увидит вблизи сказочных раввинов, о которых все ему говорят и которых он слабо себе представляет. Первый раз это случается в 1915 году в Жижкове, пригороде Праги: раввин, беженец из Галиции, принимает там своих приверженцев. Кафка идет к нему на встречу в сопровождении Лангера и Макса Брода. Портрет, который он набрасывает в своем «Дневнике», выражает больше удивление, нежели уважение. Его взгляд останавливается скорее на комических деталях, чем на достоинстве персонажа: нос, поросший волосами, из-под шелкового кафтана выглядывают кальсоны, раввин сморкается в руку. Макс Брод сообщает, что на обратном пути Кафка ему сказал: «Принимая все во внимание, можно подумать, что мы находимся в Африке среди племени дикарей. Вульгарное суеверие».

Год спустя раввин из Бельц, тот самый, рядом с которым Лангер жил продолжительное время, находится проездом в Мариенбаде. По вечерам он прогуливается по городу; два дня подряд Кафка смешивается с толпой приверженцев, почтительно его сопровождавших. На этот раз тональность меняется. Кафка, по всей вероятности, преодолел в себе впечатление отчуждения; в подробном рассказе в письме Максу Броду исчезли всякие следы иронии. Раввин представляется ему султаном, похожим на тех, которых рисовал Густав Доре и которых Кафка видел в книгах, когда был маленьким. Но спектакль не имеет ничего общего с маскарадом. Он — настоящий султан и одновременно отец, наставник. Все в нем вызывает доверие. Ученики ищут глубокий смысл в каждом из его высказываний, но они ошибаются. Чудо состоит в том, что раввин говорит только простые вещи, он явно выполняет функцию, предопределенную ему Богом. Не имеет значения, восхищается ли он длительное время производством труб для банных учреждений или интересуется устройством водосточного желоба. Это царь и мэтр, его законность не оспаривается. Как измерить силу этого единения? Мы не располагаем для этого достаточными материалами. Можно было бы, пожалуй, сказать, что Кафка созерцает с симпатией, лишенной нюансов, нравы, которые для него остаются чужими. Вид сказочного раввина, пришедшего с востока, для Кафки лишь спектакль. Он находится снаружи и восхищается этой живой верой, которая пока еще не является его верой.

Творческий период, который начался написанием «Процесса», сейчас почти полностью завершился. В начале 1915 года он еще сочиняет историю Блюмфельда, стареющего холостяка, маниакального и злого, в которой любой может легко узнать автобиографические элементы. Тема холостяка, которая исчезла почти три года назад, вновь появляется в момент, когда планы женитьбы на Фелице Бауэр кажутся заброшенными навсегда. Два маленьких целлулоидных мячика, похожих на мячики для пинг-понга, которые неустанно прыгают рядом с ним, символизируют невроз Блюмфельда, несчастного и злобного. Кафка намеренно подчеркивает этот штрих. «Я преждевременно написал, — отмечает он в «Дневнике», — моего «Бувара и Пекюше».

После «Блюмфельда» устанавливается тишина. Бесплодность, как всегда, сопровождается самыми худшими чувствами и отчаянием. Она будет продолжаться около пятнадцати месяцев. Пятнадцать месяцев, с февраля 1915-го по апрель 1916-го, в течение которых он не напишет ни малейшего отрывка. Даже «Дневник» ведется нерегулярно: речь идет лишь о невыносимых головных болях, испытанных оскорблениях, слабых желаниях самоубийства. Единственным событием этой долгой зимы была история с премией Фонтане: эта литературная премия была присуждена Карлу Штернхейму за три его рассказа. Но, поскольку Штернхейм был довольно богат, ему посоветовали передать другому писателю сумму в 800 марок, которой сопровождалась эта премия. Завязалась тайная интрига, в которой Макс Брод и Франц Блей сыграли свою роль. В итоге денежное приложение досталось Кафке, к которому Штернхейм испытывал уважение. Эти деньги были очень кстати: Кафка как раз подумывал бросить работу в Агентстве, чтобы попытаться зарабатывать на жизнь писательским трудом. Это была также хорошая новость и для издателя Курта Вольфа, который хотел воспользоваться случаем, чтобы вытащить Кафку из тени: он решил переиздать «Кочегара» (первую главу «Пропавшего без вести»), а также сборник «Созерцание» и отдельно издать «Превращение». Тем не менее это было слабым утешением для Кафки, который мало заботился о своей известности и был удручен лишь настоящим творческим бесплодием.

Чтобы рассеять тоску, он пытается читать Стринберга, сочинения о наполеоновских кампаниях. И главное — он читает Библию, которую впервые открыл в сентябре 1915 года. Он отмечает в «Дневнике»: «О неправедных судьях. Нашел таким образом свое собственное мнение или по крайней мере мнение, которого я до сих пор придерживался». Персонажи Библии — судьи, цари или пророки — не являются образцами добродетели, ведомыми уверенной рукой Господа. Это обычные люди, с их страстями и ошибками, пребывающие во власти всех капризов своей свободы, несправедливые или виноватые по случаю. Кафка, правда, добавляет, говоря о соответствии, которое он обнаружил между своим собственным ощущением и библейским учением: «Впрочем, это не имеет значения, в таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению, страницы Библии не реяли перед моими глазами». Он хочет в этой религиозной материи сам себе проложить путь: Библия еще не является для него главным проводником.

В июне и июле 1917 года, одновременно с чтением этнологических сочинений о зарождении религиозного чувства, он возобновляет чтение Бытия и отмечает мысли, подобные тем, которые у него появились восемь или девять месяцев тому назад: Авраам, а также Исаак отреклись от своих жен; Иаков, избранник Божий, был человеком, полным греха; судьба Исава оказалась предопределенной с незапамятных времен, каким бы ни было изначально его поведение; симпатия Господа распространялась, скорее, на Каина, убийцу, нежели на кроткого Авеля. И главное, гнев Бога нацелен на все человечество сразу; запреты, которые он называет (как тот, который относится к древу познания добра и зла), не мотивированы, они не являются следствием греха, совершенного первыми людьми; наказание, налагаемое им, относится без разбора ко всем сразу — мужчине, женщине, змию. Между Богом и родом людским связь прервана, и так было с самого начала. Отсюда замечание, сопровождающее его размышления: «Только Ветхий Завет ясно представляет, что ничего не следует говорить о загробном мире». О загробной жизни говорят религии посредничества и прощения, проповедующие примирение и пути к спасению. Кафка их отрицает, он ощущает согласие только с грубой и неуступчивой еврейской мыслью, которую выражает Ветхий Завет. Его размышления в «Дневнике» неразрывно связаны с опытом, который в то же самое время предоставляет ему жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Франц Кафка - Превращение [сборник]](/books/1097380/franc-kafka-prevrachenie-sbornik.webp)