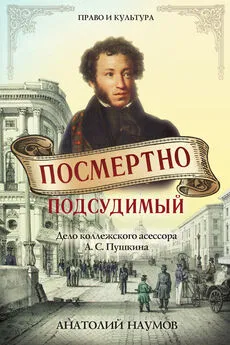

Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый

- Название:Посмертно подсудимый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03724-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый краткое содержание

В книге рассматриваются материалы следствия и суда по делу о последней и трагической дуэли Пушкина. Это протоколы допросов Дантеса, Данзаса и Вяземского и документы, проливающие свет на причины и обстоятельства роковой дуэли. Выясняются пробелы следствия и суда, правомерность вынесения всем подсудимым (в том числе и скончавшемуся к этому времени поэту) смертного приговора. Особое место занимают в работе вопросы тайного и гласного надзора за Пушкиным со стороны полиции и жандармерии.

Для широкого круга читателей.

Посмертно подсудимый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«З. Представить С.-Петербургскому Военному Генерал-Губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить:

а) Им ли была написана поэма «Гаврилиада»?

в) В каком году?

г) Имеет ли он у себя оную и если имеет, то потребовать, чтоб он вручил ему свой экземпляр.

д) Обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохульных сочинений не писать, под опасением строгого наказания». [121]

В следующем документе дела (секретном письме одного из ее членов – Толстого) это решение комиссии доводится до сведения петербургского военного генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова. Последний в точности выполнил возложенные на него полицейские обязанности и уведомил комиссию, «что г. Пушкин в допросе о поэме, известной под заглавием „Гаврилиада“, решительно отвечал, что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в Лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее, но не помнит, куда девал сей список, и что с того времени он не видел ее». [122]

Сохранилось собственноручно написанное поэтом «Показание по делу о «Гаврилиаде», в котором Пушкин на три указанных выше вопроса ответил следующим образом:

«1. Не мною.

2. В первый раз видел я „Гаврилиаду“ в лицее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не помню куда дел ее, но с тех пор не видел ее.

3. Не имею». [123]

Такой ответ не удовлетворил Николая I, который очень внимательно следил за ходом дела, и 12 августа 1828 г. Н. Н. Муравьев объявил П. А. Толстому высочайшую волю:

«По докладной Вашего Сиятельства записке, вследствие рапорта к Вам С.-Петербургского Военного Генерал-Губернатора, о допросах, сделанных им чиновнику 10-го класса Пушкину, касательно поэмы, известной под заглавием „Гаврилиада“, – последовало Высочайшее соизволение, чтоб Вы, Милостивый Государь, поручили г. Военному Генерал-Губернатору, дабы он, призвав Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году, как то объявил, находясь в Лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина; о последующем же донести Его Величеству». [124]

17 августа Толстой препроводил это «высочайшее» решение Голенищеву-Кутузову, и тот через день вторично допросил поэта, что было зафиксировано в его собственноручных показаниях.

«1828 года августа 19, нижеподписавшийся 10-го класса Александр Пушкин вследствие Высочайшего повеления, объявленного г. Главнокомандующим в С.-Петербурге и Кронштадте, быв призван к С.-Петербургскому Военному Губернатору, спрашиваем, от кого именно получил поэму под названием „Гаврилиада“, показал:

Рукопись ходила между офицерами Гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что не в одном из моих сочинений даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное.

10-го класса Александр Пушкин». [125]На следующий же день, т. е. 20 августа, Голенищев-Кутузов секретным рапортом доложил П. А. Толстому о содержании новых показаний поэта. [126]

Таким образом, Пушкин отказался от авторства поэмы. На самом же деле он написал эту поэму еще в 1821 году. В ней в шутливо-эротической форме пародировались эпизоды из Евангелия и Библии. В своем письме от 1 сентября 1822 г. Вяземскому поэт писал: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде – я стал придворным». Последняя приписка означала ироническую оценку мистически-ханжеского духа, царившего при дворе. Спустя семь лет поэт вовсе не был намерен расплачиваться за грехи своей юности. К тому же он хорошо помнил, что за одну атеистическую фразу своего письма он был сослан в Михайловское. Поэтому в письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 г. (с явным расчетом на его перлюстрацию полицией) поэт демонстративно открещивался от авторства поэмы и даже приписывал ее другому (умершему) автору:

«Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее.

Прямо, прямо на восток.

Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец „Гаврилиада“: приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность» (10, 250).

Как видно из содержания приводившихся материалов III Отделения, так же решительно Пушкин не признавался в авторстве поэмы и в ходе следствия по делу о ее распространении. Более того, он умышленно исказил и время «ознакомления» с рукописью поэмы, относя его к 1815–1816 гг., ко времени своего обучения в лицее. Для него такое искажение хронологически было обоснованно. Он понимал, что один спрос – с юноши-лицеиста, а другой – с фактически сосланного за неугодные монарху стихи, с того, кого не могла исправить и ссылка.

Верховная комиссия, однако, не поверила и этому объяснению поэта. 28 августа 1828 г. члены комиссии составили документ на имя Николая I, в котором ознакомили его с содержанием последнего показания Пушкина по делу. При этом они высказали царю свое мнение о неискренности ответов Пушкина:

«Комиссия хотя не полагает, чтоб Пушкину могло не быть памятно от кого он вышеуказанную рукопись получил…» Царь согласился с этим и наложил на этом документе свою резолюцию: «Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость, и обидеть Пушкина. Выпуская оную под его именем?»

На заседании комиссии от 7 октября «высочайшая» воля была выполнена, а результат этого был зафиксирован в следующем документе:

«Главнокомандующему в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше помянутую собственноручную Его Величества отметку требовал от Пушкина: чтоб он, видя такое к себе благоснисхождение Его Величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин по довольном молчании и размышлении, спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо Государю Императору и получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал Его Величеству письмо и запечатав оное вручил Графу Толстому.

Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное Его Величеству, донося о том, что Графом Толстым комиссии сообщено». [127]

Бюрократическая скрупулезность этого документа доносит до нас психологическое состояние поэта – его длительное размышление о том, как ему поступить. Царь «бьет» на честность и искренность. Но Пушкин вовсе не склонен доверять монарху и за прошлые «прегрешения» проститься с только что полученной свободой (хотя и ограниченной царским и жандармским вниманием). С другой стороны, поэт сознавал, что хотя в момент следствия доказательства его авторства отсутствовали, но, как отметил Н. Эйдельман, «сочинитель «Гаврилиады», кажется, всем известен и по слухам, и по слогу – «по когтям». [128]Этим и объясняется длительность раздумий поэта насчет того, как ему ответить на предложение царя. В деле III Отделения нет ни ответа поэта, ни царского решения. Оно заканчивается документами, определявшими судьбу дворовых Митькова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Гырылова - Босая в зеркале. Помилуйте посмертно! [Роман-дилогия]](/books/1073789/svetlana-gyrylova-bosaya-v-zerkale-pomilujte-posmertno-roman-dilogiya.webp)

![Анатолий Наумов - Голубая мечта [Юмористическая повесть в эпизодах]](/books/1093668/anatolij-naumov-golubaya-mechta-yumoristicheskaya-pove.webp)