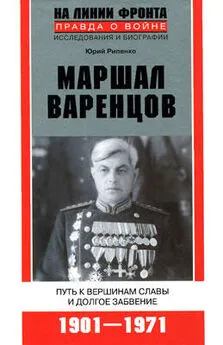

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вместе с усилением огневой мощи совершенствовались и формы построения противотанковой обороны войск. В оборонительном сражении под Москвой впервые были созданы на решающих участках боев прочные очаги противотанковой обороны в виде противотанковых опорных пунктов и районов на всю глубину обороны войск. Выделялись артиллерийско-противотанковые резервы в армиях и некоторых дивизиях. Заметно возросшее усиление наших войск огневыми резервами сыграло важную роль в разгроме немецко-фашистских армий под Москвой.

В летне-осенней кампании 1942 года нашим Вооруженным Силам вновь пришлось отражать крупное наступление врага.

Под Сталинградом в начале оборонительного сражения в районе большой излучины Дона наступавшие немецкие войска почти в два раза превосходили нас в танках, примерно в полтора раза в артиллерии и людях. На их стороне был перевес и в авиации. Каждая из советских армий, оборонявшаяся на главном направлении, имела широкую полосу обороны (до 100 км), вследствие чего плотности артиллерии были еще относительно низкими — 8—10 орудий и минометов на 1 км фронта, в том числе 2–4 орудия противотанковых. Однако эта сравнительно низкая плотность артиллерии в значительной мере компенсировалась сильными артиллерийско-противотанковыми резервами. Нередки были случаи, когда армии, действовавшие на главном направлении, усиливались 10–12 противотанковыми артиллерийскими полками. В ходе сражения, несмотря на сильное воздействие авиации противника, командование Сталинградским фронтом своевременно противопоставляло маневру танковых войск врага свой маневр танками и противотанковой артиллерией; массированным танковым атакам противника — массированный огонь артиллерии.

К оборонительному сражению под Курском оснащенность сухопутных войск артиллерией возросла по сравнению с концом оборонительного сражения под Сталинградом примерно в 1,5 раза, а противотанковой и зенитной артиллерией — почти вдвое.

На Центральном и Воронежском фронтах число артиллерийских полков в полтора раза превышало число стрелковых полков, причем более 75 проц. артиллерийских полков приходилось на артиллерию РВГК (в числе последних большую часть составляли противотанковые и зенитные). Для борьбы с танками противника привлекались почти все виды артиллерии, вплоть до гаубичных полков и частей реактивной артиллерии. Огонь артиллерии тесно увязывался с огнем пехоты, бомбовыми и штурмовыми ударами авиации, с контрударами танков.

Битва под Курском явилась важным этапом в развитии противотанковой обороны. Ее не без основания можно считать для того времени классической. Здесь были и высокая насыщенность войск артиллерийскими средствами, и заблаговременно подготовленная оборона с широко разветвленной сетью инженерных сооружений; оборона обеспечивалась единой системой артиллерийского огня во всей полосе, где развернулась борьба с наступавшим противником, и на всю тактическую глубину расположения войск; здесь мы имели большую глубину оперативного построения войск с мощными танковыми и противотанковыми резервами, умело организованную систему управления войсками. Каждая дивизия, каждая армия и каждый фронт располагали сильными артиллерийско-противотанковыми резервами, обладавшими высокой способностью к маневру. Они использовались для наращивания силы, артиллерийского противотанкового огня на любом новом направлении удара противника, выявлявшемся в ходе сражения.

Массированные огневые удары артиллерии распространялись на всю глубину боевых порядков первого эшелона ударной группировки противника, на его артиллерию, органы управления и подходящие резервы. Такие удары были особенно эффективными, если они наносились непосредственно перед атакой противника. Например, на Курской дуге в результате мощной артиллерийской контрподготовки с нашей стороны противнику был нанесен существенный урон. В результате этого он вынужден был несколько оттянуть начало наступления, чтобы привести подвергшиеся огневому удару части в порядок и восстановить нарушенную систему управления войсками.

В последующих крупных оборонительных сражениях (на киевском направлении в ноябре — декабре 1943 года, в районе озера Балатон в январе — марте 1945 года) огневые и маневренные возможности советской артиллерии возрастали, совершенствовалось искусство управления артиллерийскими массами.

Система противотанкового артиллерийского огня в оборонительных операциях Советской армии достигла высокого совершенства. Главная роль в ней принадлежала артиллерии, группируемой в противотанковых опорных пунктах и районах, связанных между собой огневым взаимодействием. В эту систему включались также и районы огневых позиций батарей дивизионной артиллерии и артиллерии усиления, вплоть до зенитных батарей.

Вся глубоко развернутая взаимодействующая сеть опорных пунктов поддерживалась массированным огнем артиллерии с закрытых огневых позиций. Эта часть артиллерии наносила частичное поражение атакующим танкам, расстраивала их боевые порядки, отсекала от них пехоту и подавляла наиболее эффективно действовавшие артиллерийские батареи противника. Зенитная артиллерия отражала удары авиации противника, а с выходом танков противника в район ее огневых позиций включалась в борьбу с ними.

Стрелковые подразделения, располагавшиеся непосредственно в боевых порядках противотанковых опорных пунктов, огнем своего оружия поражали танковые десанты автоматчиков, отрывая их от танков и не позволяя им проникать на огневые позиции противотанковых орудий. Инженерные заграждения и препятствия замедляли темп движения танков, частично нанося им поражение минно-взрывными средствами, и тем самым обеспечивали более уверенную и меткую стрельбу орудий по танкам.

Опираясь на упорство и стойкость обороны гарнизонов противотанковых опорных пунктов и районов, вторые эшелоны дивизий и корпусов, танковые резервы армий и фронтов контратаками и контрударами довершали разгром ослабленных и задерживаемых системой противотанкового огня первых эшелонов противника и не допускали организованного взаимодействия их с подводимыми наступающим противником резервами.

Таким образом, борьба с танковыми и механизированными частями и дивизиями врага велась всеми основными родами сухопутных войск и авиацией, которая громила танки врага на марше, в районах сосредоточения, на исходных позициях. Она была тем успешнее, чем теснее и согласованнее удавалось наладить взаимодействие между этими родами войск. В нанесении решительного поражения танкам главную роль играли огневые средства, а среди них полевая артиллерия, обладавшая наибольшей мощью огня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)