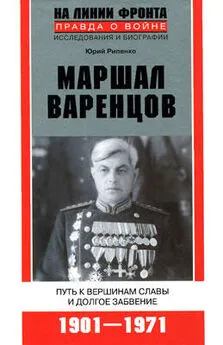

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Командующий артиллерией фронта нашел возможность еще больше усилить мощь огневого удара по противнику путем применения различных новшеств. Так, 120-мм минометы, которых в 40-й армии было 50, обычно действовали отдельными дивизионами (по 12–18 минометов в каждом). По указанию С.С. Варенцова все они были объединены в одну группу. Ее огонь производил ошеломляющее впечатление. Он сметал проволочные заграждения вместе с кольями, взрывал целиком минные поля, разрушал перекрытия землянок, блиндажей, траншей, буквально выметая из них противника.

«Один из пленных, — вспоминал маршал К.С. Москаленко, — рассказал о гибели двух третей своей роты в течение 2–3 минут, пока она находилась под огнем советских минометов».

Результаты артподготовки, выявленные после прорыва обороны противника, подтвердили ее высокую эффективность. На переднем крае и в глубине было разрушено множество дзотов, блиндажей, наблюдательных пунктов, узлов связи, стыков траншей и ходов сообщения, огневых позиций минометов и артиллерии.

О меткости артиллеристов и минометчиков можно судить по тому, что они достигли таких высоких результатов и при этом полностью уложились в установленную норму расхода боеприпасов. Наконец, о результатах артиллерийской подготовки на рассвете 13 января многое говорит тот факт, что после ее окончания наша пехота смогла пойти в атаку во весь рост [59] Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. 1943–1945. Воспоминания командарма. Кн. 1. M.: Наука, 1969. С. 391.

.

Артиллерия хорошо взаимодействовала с пехотой и танками в глубине обороны противника. Примерно треть артиллерии находилась в боевых порядках позади пехотных цепей, сопровождала атаку пехоты и танков. Она уничтожала противотанковые средства противника и огневые точки, мешавшие продвижению пехоты. Другая треть огнем с закрытых позиций расчищала дальнейший путь пехоте и танкам, а последняя, меняя огневые позиции, приближалась к атакующим.

Управление артиллерией было централизовано команду-ющими артиллерией армий. В их распоряжении была хорошо налаженная связь — по проводам и радио. Благодаря этому имелась возможность в нужный момент организовать массированный огонь по местам сосредоточения противника как на переднем крае, так и в глубине обороны. Создавая таким образом перевес мощных огневых средств, командующие артиллерией армий могли влиять на исход боя и обеспечивать войскам армии непрерывное продвижение вперед.

14 января перешли в наступление войска 18-го стрелкового и 3-й танковой армии. На участке прорыва 18-го корпуса артиллерия сумела также надежно подавить вражескую оборону. Командование корпуса признало результаты стрельбы группы артиллерии дальнего действия отличными. Корпус начал быстро развивать успех в глубину, навстречу войскам 40-й и 3-й танковой армий.

Справедливости ради нужно также сказать, что в ходе удачно развивающейся операции были недостатки в боевом применении артиллерии. Так, на участке прорыва 3-й танковой армии в результате неудовлетворительно проведенной разведки и недостатков планирования огня, а также из-за плохих условий наблюдения подавить систему огня противника в период артиллерийской подготовки не удалось. Вследствие этого войска армии, перешедшие в наступление, встретили упорное сопротивление. Низкие темпы прорыва вынудили командующего армией с целью быстрейшего завершения прорыва главной полосы обороны противника ввести в сражение танковые корпуса. Это решило исход борьбы.

Сломив сопротивление немецких войск, подвижные соединения 3-й танковой армии устремились в глубину. К 18 января 15-й танковый корпус установил связь с войсками 40-й армии в районе Алексеевка, а 12-й танковый корпус — с войсками 18-го стрелкового корпуса в районе Каменка. Группировки противника в районе Острогожск и Россошь были окружены.

В последующем нашим частям пришлось вести ожесточенные бои с большими группами врага, пытавшимися пробиться из окружения на запад. Во многих случаях исход боя зависел от смелых и инициативных действий артиллеристов.

Сильное сопротивление оказала группировка немецких войск, окруженная в Острогожске. Чтобы ускорить ее ликвидацию, по решению командования 40-й армии к городу была подтянута 10-я артиллерийская дивизия. Пушечные и гаубичные полки дивизии открыли сосредоточенный огонь по важнейшим опорным пунктам в городе, а легкие полки поддерживали наступление пехоты, перемещаясь в ее боевых порядках. Действия артиллерии в значительной степени способствовали взятию Острогожска нашими войсками.

Так как сплошной фронт окружения противника отсутствовал, его отдельным группам удавалось все же отходить на запад. Но они перехватывались небольшими отрядами наших войск, усиленными артиллерией, и уничтожались.

К 27 января войска фронта в основном закончили ликвидацию окруженного противника.

Из опыта первых наступательных операций С.С. Варенцов отчетливо уяснил требования, предъявляемые к организации боевого применения артиллерии: детальная разведка обороны противника; решительное массирование артиллерии и создание высокой плотности ее на участках прорыва; четкое планирование действий артиллерии на всю глубину наступления; создание устойчивой и легко-управляемой группировки артиллерии, обеспечивающей непрерывное взаимодействие ее с пехотой и танками; смелый и быстрый маневр артиллерии и широкое применение массированного огня на всех этапах наступления.

Этим требованиям С.С. Варенцов следовал неукоснительно до конца войны и стал одним из ярких артиллеристов-военачальников.

Разгром острогожско-россошанской группировки противника создал благоприятную обстановку для нанесения ударов по флангам и тылу 2-й немецкой армии, оборонявшейся в районе Воронежа. Чтобы не дать противнику возможности отвести 2-ю армию го образовавшегося мешка, Ставка ВГК еще в ходе завершения Острогожско-Россошанской операции, без всякой оперативной паузы, развернула новую Воронежско-Касторненскую операцию. 20 января Ставка приказала войскам Брянского и Воронежского фронтов провести совместную наступательную операцию с целью освобождения важных узлов дорог Воронежа и Касторное, создания условий для наступления Красной армии на Курском и Харьковском направлениях. Для этого они должны были ударами с севера и юга — по сходящимся направлениям на дальних флангах дуги — окружить и уничтожить находящиеся внутри ее главные силы 2-й немецкой армии.

Начало наступления было намечено на 24–26 января. В соответствии с замыслом Ставки командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Ф.И. Голиков решил осуществить прорыв на трех участках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)