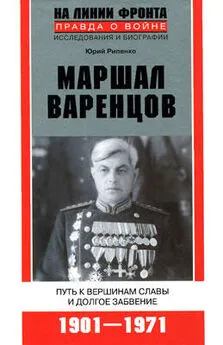

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует отметить, что в этой операции командующий артиллерией фронта С.С. Варенцов и офицеры его штаба творчески подошли к определению способов управления артиллерией в различных периодах операции. После образования двух фронтов окружения возникла необходимость в обратном процессе — в организации централизованного управления артиллерией. На внешнем фронте она вызывалась потребностями обороны, а на внутреннем фронте — существенным изменением условий, в которых велись наступательные действия. По мере сжатия кольца окружения полосы наступления стрелковых соединений и армий постепенно сужались, увеличивалось количество объектов для применения массированного огня артиллерии, уменьшались темпы продвижения войск. Необходимость в централизованном в масштабе армии управлении огнем артиллерии с особой остротой проявилась после превращения оперативного окружения в тактическое, когда появилась опасность поражения огнем артиллерии своих войск, особенно при стрельбе на больших дальностях. На этом этапе операции потребность в централизованном управлении огнем усиливалась еще и небольшой шириной коридора, разделявшего оба фронта окружения, так как в таких условиях появлялась возможность маневрирования массированным огнем между обоими фронтами.

К сожалению, оттепель и вызванная ею сильная распутица, частые дожди и густые туманы, изморозь и обильные снегопады (в конце операции), множество незамерзших болот, ручьев и малых рек, трудный рельеф местности и малочисленность дорог с твердым покрытием и др. сильно ограничивали подвижность и огневую деятельность артиллерии, питание ее боеприпасами и горючим.

Несмотря на объективные трудности, артиллерия фронта внесла свой решающий вклад в достижение конечных целей операции, обеспечив успешное выполнение маневра на окружение и полный разгром крупной группировки противника. Особенно большую роль сыграла артиллерия при отражении мощных деблокирующих ударов врага, которые не достигли своей цели главным образом потому, что на пути танковых дивизий противника непреодолимой стеной стояли артиллерийские части и соединения, и прежде всего части противотанковой артиллерии РВГК.

Примечательно, что именно в ходе Корсунь-Шевченковской операции происходит такое знаковое событие, как введение приказом народного комиссара обороны от 10 февраля 1944 года командующих артиллерией фронтов в состав военных советов. Предельно ясно излагая необходимость этого, приказ наркома гласил: «В целях улучшения руководства артиллерией, повышения ответственности военных советов и командующих артиллерией фронтов (армий) ввести в состав военных советов фронтов, армий, округов командующих артиллерией» [130] Крайнюков К.В. От Днепра до Вислы. М.: Воениздат, 1971. С. 210.

.

До этого приказа Военный совет фронта состоял из четырех человек. Председателем Военного совета был командующий войсками фронта, который объединял деятельность всех членов этого коллегиального руководящего органа. Два члена Военного совета были освобожденными. Первый член Военного совета занимался оперативными вопросами и вместе с командующим подписывал все необходимые оперативные документы, приказы и донесения в Ставку ВГК. Первому члену Военного совета вменялось в обязанность осуществлять непосредственное руководство политическим управлением фронта.

Второй член Военного совета фронта курировал службу тыла. Членом Военного совета являлся также начальник штаба фронта.

Несомненно, введение в состав Военного совета фронта командующего артиллерией значительно повышало его статус. Кроме того, это еще одно подтверждение высокой роли командующих артиллерией фронтов (армий) в организации огневого поражения противника в Великой Отечественной войне. И С.С. Варенцов целиком и полностью соответствовал этой роли на протяжении всей войны.

Под командованием Г.К. Жукова

После удачно завершившейся Корсунь-Шевченковской операции Ставка ВГК не имела намерений приостанавливать наступательные действия на юго-западе нашей страны и предоставлять передышку вражеским войскам, так как располагала подготовленными резервами войск. Еще в ходе зимней кампании она разработала план окончательного освобождения всей Правобережной Украины и Крыма и наметила последовательность проведения операций. Уже 18 февраля, на следующий день после ликвидации окруженной корсунь-шевченковской группировки противника, Ставка дала указания о проведении подготовительных мероприятий для осуществления второго этапа операции по освобождению Правобережной Украины и поставила задачи войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов. Десять дней спустя соответствующую директиву получили и войска 3-го Украинского фронта.

Замысел Ставки состоял в том, чтобы одновременными ударами трех фронтов на Черновицком, Уманском и Ново-Бугском направлениях расколоть немецко-фашистскую группировку войск на изолированные части, завершить разгром групп армий «Юг» и «А» под командованием фельдмаршалов Манштейна и Клейста, очистить от оккупантов Правобережную Украину и, выйдя к Карпатам, создать благоприятные условия для дальнейших действий на запад и в сторону Балкан. Главный удар по важнейшей и наиболее многочисленной группировке противника должны были наносить войска 1-го и 2-го Украинских фронтов на Черновицком и Уманско-Ботошанском направлениях.

1-й Украинский фронт получил задачу силами трех общевойсковых и двух танковых армий нанести удар в южном направлении на участке Дубно — Шепетовка — Любар и разбить немецкую группировку в районе Кременец — Староконстантинов — Тернополь. В дальнейшем предстояло, обеспечивая себя со стороны Львова, наступать на Чортков и отрезать немецко-фашистской группе пути отхода на запад в полосе севернее реки Днестр. Готовность перехода в наступление — 4–6 марта 1944 года. На 8—10 марта намечалось наступление левофланговой 38-й армии в направлении Ильинцы — Райгород для содействия правому крылу 2-го Украинского фронта в овладении районом Гайсина.

После получения директивы Ставки командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Н.Ф. Ватутин 20 февраля принял решение о проведении Проскурово-Черновицкой наступательной операции. В ее разработке непосредственно участвовал представитель Ставки Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

18—20 февраля 1944 года Г.К. Жуков доложил И.В. Сталину свои соображения о развитии наступления. Нужно «поймать» врага на внезапности: немецкое командование, положившись на необычайно рано наступившую распутицу, никак не ожидает от наших войск не то что наступления, а даже элементарной активности. Это «необоснованный расчет», подчеркнул он.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)