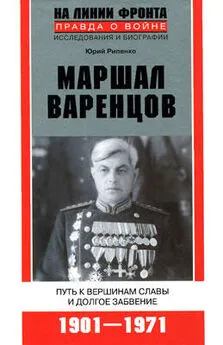

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Командующий и штаб артиллерии фронта специальными указаниями предопределили единство взглядов в армиях, корпусах и дивизиях на создаваемую группировку. Используя опыт боевого применения артиллерии в предшествующих операциях, в данном случае наметилась вполне определенная стройность и однообразие группировки артиллерии. Основной состав артиллерийских групп (полковых, дивизионных, армейских и др.), как правило, оставался неизменным до овладения передним краем второй полосы обороны противника.

Достаточно сильный состав полковых групп (3–5 дивизионов [145] На первый и второй периоды артиллерийского наступления состав групп был еще большим, то есть 6–8 дивизионов.

) был вполне целесообразен на направлениях, где имелись лесные массивы. Недостатком группировки являлось отсутствие (кроме 13-й армии) корпусных групп. Имевшиеся корпусные группы реактивной артиллерии были малочисленны.

Артиллерия дивизий второго эшелона корпусов, а также подвижных соединений привлекалась к участию в артиллерийской подготовке атаки в составе дивизионных групп. 82-мм и 120-мм минометы полков первого и второго эшелонов дивизий объединились на время артиллерийской подготовки в минометные группы под общим управлением начальников артиллерии стрелковых полков. Каждая такая группа занимала одну огневую позицию, но, в отличие от предшествующих операций, минометные подразделения переподчинялись своим начальникам несколько ранее окончания артиллерийской подготовки. Тем самым обеспечивалось своевременное их следование с началом атаки в боевых порядках своего полка или батальона.

12 июня штабы артиллерии соединений и армий фронта получили принципиальные указания на организацию артиллерийского наступления. При этом учитывался опыт ранее проводившихся наступательных операций и изменившийся характер вражеской обороны к лету 1944 года. Планирование боевого применения артиллерии являлось глубоко творческим процессом, в котором принимал участие лично командующий войсками фронта маршал И.С. Конев. В результате неоднократных уточнений и дополнений окончательный вариант плана артиллерийского наступления предусматривал проведение 100-минутной артиллерийской подготовки атаки. В первый 15-минутный огневой налет предполагалось подавить основные элементы главной полосы обороны противника и его батареи. Затем в течение 60 минут разрушались важнейшие оборонительные сооружения и подавлялись живая сила, артиллерия и резервы. После этого вся артиллерия, кроме орудий прямой наводки, и часть минометов производили мощный огневой налет по основным и предполагаемым артиллерийским и минометным батареям. Таким мощным огневым ударом планировалось не только надежно подавить батареи, но и расстроить всю систему сильной противотанковой обороны. Перед атакой производился мощный 15-минутный огневой налет с максимальным режимом огня.

В соответствии с указаниями И.С. Конева основные усилия артиллерии в ходе артиллерийской подготовки сосредоточивались на обработке второй позиции, где противник имел свои основные силы, предназначенные для отражения нашего наступления. Следует также обратить внимание на очень большую глубину огневого поражения обороны артиллерией, особенно в полосе 28-го стрелкового корпуса 60-й армии, где она достигала 10 километров, а в полосе 38-й армии — 13–15 километров [146] Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Воениздат, 1960. С. 477.

.

Поддержку атаки предполагалось осуществить методом одинарного (двойного) огневого вала или последовательного сосредоточения огня с нарастанием плотности огня на глубину до 2–2,5 километра. Чтобы не допустить резкого ослабления или перерыва в огне с началом атаки, за две минуты до начала атаки 50 % артиллерии полковых групп переносили огонь с первой траншеи на первый рубеж огневого вала. Остальная артиллерия с началом атаки в целях более тесного взаимодействия с атакующей пехотой и танками переносила огонь на первый рубеж мелкими скачками, по мере движения атакующих подразделений. Одновременно в течение первых 35 минут атаки реактивная артиллерия вела непрерывный огонь по рубежам батарейными и дивизионными залпами, растянутыми по времени, увеличивая плотность огня и степень подавления живой силы противника.

Командующий артиллерией С.С. Варенцов и штаб артиллерии 1-го Украинского фронта всегда были в поиске более совершенных форм и способов применения артиллерии в ходе боевых действий. Так, при организации сопровождения пехоты и танков и бое в глубине артиллеристы фронта, руководимые С.С. Варенцовым, одними из первых нашли наиболее целесообразную форму планирования огня артиллерии в виде так называемого массированного огня по определенным районам [147] Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Воениздат, 1960. С. 477.

. Такие районы обычно включали в себя важные опорные пункты, узлы сопротивления, места развертывания артиллерии, сосредоточения резервов, балки, леса, населенные пункты. Вместо множества отдельных участков сосредоточенного огня он массировался по строго ограниченному количеству районов расположения наиболее важных объектов, целей в обороне противника. Характерной в планировании артиллерийского обеспечения ввода в прорыв и сопровождения трех танковых армий являлась относительно высокая артиллерийская плотность на рубеже ввода 60 орудий и минометов на 1 километр, а также возросшая глубина сопровождения до овладения армейским тыловым рубежом обороны, то есть до 20 километров. Сопровождение на такую большую глубину предусматривало перемещение боевых порядков артиллерии.

С.С. Варенцов уделял особое внимание скрытому управлению артиллерией. Для того чтобы скрыть от противника основную группировку артиллерии и участки предстоящего прорыва, не допустить рассекречивания готовящейся операции, пристрелка артиллерии проводилась методом пристрелочных орудий по планам командующих артиллерией армий, корпусов и дивизий преимущественно утром и вечером, то есть при температуре, близкой к той, которая должна быть во время артиллерийской подготовки. Чтобы скрыть пристрелку на ударных направлениях, на других участках артиллерия вела огонь с такой же интенсивностью и в таком же темпе. В целях сокращения числа пристрелочных орудий огневые позиции дивизионов были расположены компактно. Подготовка проводилась на полной топографической основе, и все обнаруженные и засеченные цели были взяты под наблюдение и огонь нашей артиллерии [148] Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943–1945. Киев: Политиздат Украины, 1987. С. 255.

.

Интервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)