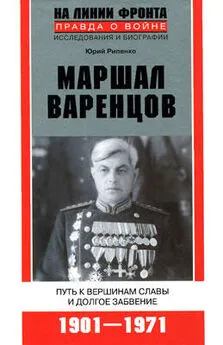

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Нужно отдать справедливость немцам, — вспоминал генерал Брусилов, — они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев блестящий результат. У них была в распоряжении громадная артиллерия, с массой орудий тяжелого калибра, мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной мере огнестрельными припасами. У нас, как известно, вообще был значительный недостаток огнестрельных припасов, в особенности артиллерийских. Казалось бы, все-таки даже при нашей бедности в этом отношении была возможность несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени имели второстепенное значение, для того чтобы артиллерийский огонь на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, Иванов (командующий Юго-Западным фронтом. — Ю.Р. ), считавшийся отличным артиллерийским генералом, был плохим знатоком этого дела, совершенно не понимавшим значения современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора» [162] Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.: Воениздат, 1963. С. 144.

.

Бои русской армии в Карпатах являли собой образцы мужества и героизма. По пояс в снегу, в лютую стужу, почти без патронов и снарядов, экономя каждый выстрел, дрались русские солдаты. Брусилов писал: «Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника».

К середине апреля стало очевидным, что Карпатская операция захлебнулась и что задача вторжения в Венгрию признана неосуществившейся. В конечном итоге Карпатская операция русских армий оказалась мертворожденной, ослабившей весь русский фронт и не приведший к какому-либо оперативному успеху.

То, что не удалось достигнуть русским армиям в 1914–1915 годах в силу отсутствия ясного и четкого стратегического плана, должного взаимодействия между фронтами, недооценки артиллерии, недостатков в вооружении и снабжении войск, должна теперь в полной мере осуществить Красная армия.

Войска 38-й армии ожидало наступление на юг. А там высились хребты покрытых лесом гор. И чем дальше, тем выше были их вершины, окутанные дымкой облаков. «Казалось, — вспоминал маршал К.С. Москаленко, — перед нами была невиданная стена толщиной в десятки и сотни километров. Ее не подорвешь, чтобы расчистить себе путь, и тем более не перепрыгнешь. Не могло быть и речи об обходе гор, их нужно было брать ударом в лоб. Ведь к этому и сводился вынужденный характер решений, принятых Ставкой и командующим фронтом. И надо было при любых условиях выполнить поставленную задачу, преодолев для этого и Карпаты и, несомненно, ожидавшее нас упорное сопротивление врага, чья оборона в условиях гор наверняка была особенно мошной» [163] Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. 1943–1945. Воспоминания командарма. Кн. II. М.: Наука, 1973. С. 434.

.

В ходе операции в Карпатах артиллерии 38-й армии пришлось преодолеть большие трудности, а ее характер действий имел ряд особенностей, к которым следует отнести в первую очередь следующее: необходимость выработки и овладения специальными способами тактических действий в горах, потребность в специальном снаряжении и вооружении артиллерии; ограниченная дорожная сеть, крутые подъемы и спуски, затруднявшие маневр артиллерии (особенно вдоль фронта), выбор огневых позиций и развертывание; наличие перед фронтом и на флангах большого количества высот, что затрудняло маневр траекториями и приводило к образованию большого количества мертвых пространств, полей невидимости, вследствие чего возросла величина наименьших прицелов; ограниченная видимость (дымка, облака, туманы) и однообразие пересеченной местности, что усложняло ориентировку и правильную оценку наблюдений, снижало достоверность разведданных о глубине обороны противника; обилие высот, впадин, которые искажали звуковые волны, вследствие чего звуковая разведка не всегда давала точные результаты засечки батарей противника. Особую роль приобретало облегченное вооружение, приспособленное к передвижению на вьюках по тропам и вне дорог. Кроме того, особенности горной местности обусловили увеличение расхода боеприпасов артиллерии на подавление и уничтожение в 3–4 раза. Наконец, следует указать на неточность топографических карт горных районов.

Командование и штабы артиллерии фронта и 38-й армии с учетом этих особенностей должны были подготовить артиллерийские соединения и части к действиям в сложных условиях горно-лесистой местности.

Командующий артиллерией фронта генерал С.С. Варенцов, учитывая особенности боевых действий в условиях горно-лесистой местности, предложил маршалу И.С. Коневу значительно усилить 38-ю армию артиллерией РВГК.

В связи с этим артиллерийская группировка 38-й армии, наносившей главный удар, включала в себя большое количество частей и соединений артиллерии, в том числе 17-й артиллерийской дивизии прорыва (командир дивизии генерал С.С. Волкенштейн. — Ю. Р. ), в результате чего общее превосходство над противником было десятикратным. Распределение, группировка и управление артиллерии армии обеспечили массирование артиллерийского огня по опорным пунктам вражеской обороны и самостоятельность действий стрелковых частей и соединений при развитии боя в горах. Плотность артиллерии на участке прорыва в 8 километров доходила до 144 орудий и минометов на 1 километр в среднем, а в полосах отдельных дивизий — до 164,5. [164] Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. М.: Воениздат, 1960. С. 534.

Огневые позиции артиллерийские подразделения занимали в основном вдоль дорог и долин, эшелонируя их в глубину. Орудия и отдельные батареи, выделенные для стрельбы прямой наводкой, располагались на командных высотах и скатах, обращенных к противнику, тщательно маскировались.

Командующий артиллерией фронта и его штаб оказывали всестороннюю помощь штабу артиллерии 38-й армии в организации управления артиллерией армии в горно-лесистой местности. В условиях дефицита времени на подготовку операции фронтовой и армейский штабы артиллерии искали лучшие способы применения артиллерии, наиболее полно отвечающие особенностям горно-лесистой местности. Если группировка артиллерии армий 4-го Украинского фронта, как правило, была такая же, как и при наступлении в обычных условиях, и артиллерийские группы создавались на всех уровнях — от полка до армии, то группировка артиллерии 38-й армии отличалась некоторым своеобразием. К началу наступления в 38-й армии были созданы армейская артиллерийская группа и группа реактивной артиллерии, а с развитием операции — и минометная группа. С этой целью по предложению С.С. Варенцова 38-я армия была усилена тремя горно-вьючными минометными полками. В горах ограничивалось применение пушечной артиллерии и, наоборот, возрастала потребность в минометах. Поэтому минометная группа являлась в руках командующего армией сильным огневым средством с повышенными маневренными возможностями и использовалась им в случае необходимости для усиления огня артиллерии соединений и частей. В нее входили две подгруппы, каждая из которых состояла из пяти рот 82-мм и трех батарей 120-мм минометов. Так как минометная группа чаще всего использовалась для усиления огня артиллерии какой-либо стрелковой дивизии объединения, то ее командир находился рядом с командующим артиллерией соединения, командир каждой подгруппы — с командиром одного из стрелковых полков, а командиры батарей (рот) — с командирами стрелковых рот. Это обеспечивало тесное взаимодействие общевойсковых соединений (частей, подразделений) с артиллерией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)