Евгений Бурче - Петр Николаевич Нестеров

- Название:Петр Николаевич Нестеров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Бурче - Петр Николаевич Нестеров краткое содержание

Книга посвящена летчику-испытателю, родоначальнику высшего пилотажа, первым осуществившем таран, Петру Николаевичу Нестерову (1887–1914).

Петр Николаевич Нестеров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На земле, затаив дыхание, считают витки вращения самолета: один виток, второй, третий и… Не веря своим глазам, собравшиеся видят, как вращение замедлилось, прекратилось совсем, как самолет, уже не вращаясь, отвесно пикирует вниз, а затем плавно выравнивается в горизонтальное положение!

Однако Арцеулов этим не удовлетворился. Чтобы доказать, что успех неслучаен, он снова включил мотор, набрал еще большую высоту — 2000 метров — и снова свалил самолет в штопор. Один виток, другой, третий… Самолет продолжает, вращаясь, падать. Четвертый виток… Штопор продолжается! Нервы зрителей не выдерживают. Кто-то уже бежит к предполагаемому месту падения самолета…

Но после пятого витка «Ньюпор» снова и еще более уверенно выравнивается и направляется на посадку. Овации, устроенные приземлившемуся летчику, можно было сравнить разве лишь с теми, которыми был встречен после первой петли Петр Николаевич Нестеров [71] Были попытки приписать первенство в умышленном выполнении штопора английскому летчику Гуддену (Gooden). Однако из английского журнала «Technical Report of the Advisory comitee for Aeronautics» 1919–20, vol. 2 p. 510 (Appendix 1) видно, что этот летчик в августе 1916 года пытался выхватывать самолет лишь при его тенденции перейти в штопор. Самого штопора, хотя бы в один виток, он не допускал.

.

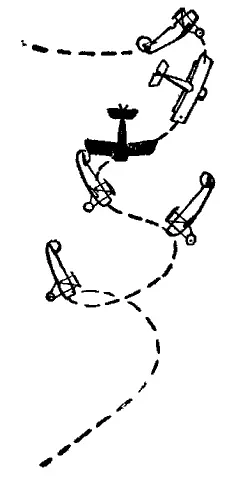

Схема штопора. (Собственноручный набросок К. К. Арцеулова.)

В. П. Невдачин рассказывал, в каком «обалделом» состоянии все находились и как радовались, снова видя Арцеулова живым. Очевидцы даже не сразу осмыслили все значение совершившегося перед их глазами. Когда же нервы поуспокоились и умы несколько прояснились, Константину Константиновичу была устроена повторная овация.

Но отважный летчик проделал свой рискованный эксперимент не для оваций. Ему нужно было, чтобы его достижение стало достоянием повседневной практики. И это осуществилось, не в пример петле Нестерова, очень скоро.

В Севастопольской авиационной школе еженедельно проводились совещания инструкторов на заседаниях Учебного комитета. Очередное заседание должно было состояться как раз на следующий день. На это совещание Арцеулов и вынес свой доклад о проделанном штопоре и разработанном им методе вывода из него самолетов. Учебный комитет единодушно постановил «ввести прохождение штопора в программу обучения учеников истребительного отделения школы».

Начальник школы полковник Стаматьев, хотя и был форменным «зверем», безжалостно отчислявшим от школы неугодных ему учеников, не споря, утвердил решение Учебного комитета.

Прошла какая-нибудь неделя, и все ученики группы Арцеулова уже освоили выход из штопора. Вылетая под вечер во главе звена из трех истребителей, Арцеулов проделывал и групповые штопоры сразу звеном.

И в эти же дни инструкторы французы Мутак и Линьяк (как союзникам им это разрешили) отправили во Францию подробнейшее зашифрованное изложение доклада Арцеулова, заверяя в качестве очевидцев успех русского летчика. Лишь после этого — к концу 1916 и в начале 1917 года — обучение выполнению штопоров было введено во Франции и несколько позже в Англии.

Так, следуя по пути, завещанному Нестеровым, русские летчики одержали еще одну крупнейшую победу.

Быстро стали развиваться и совершенствоваться также и приемы воздушного боя.

Уже через день после гибели Нестерова, 28 августа 1914 года, произошел второй воздушный бой в русской авиации. Летчик Гродненского крепостного авиационного отряда поручик Семенов, летя на разведку, встретил в воздухе германский самолет. Следуя примеру, показанному Нестеровым еще на довоенных маневрах, он устремился к нему, принудил искусным маневрированием повернуть и так «прижал» к земле, что его удалось сбить ружейным огнем пехоты [72] ЦГВИА, фонд 2008, оп. I, дело 41.

.

В боевой практике первой мировой империалистической войны был в единственном случае повторен и нестеровский таран.

15 марта 1915 года один из русских летчиков на западном фронте, также еще не имея на самолете оружия, атаковал и таранил встреченный в воздухе германский самолет. Однако, учитывая опыт Нестерова, он сделал таран по-иному — не сверху в крылья, а сзади в угон — по хвосту вражеской машины.

Немецкий летчик, лишенный возможности маневрировать со сломанными рулями, смог лишь кое-как произвести посадку на территории, занятой русскими войсками. Неподалеку от него благополучно сел и победитель, у которого был лишь сломан винт и слегка помято одно из колес шасси.

Так в нашей стране был найден и способ таранного удара, при котором вражеский самолет неминуемо обивается, тогда как свой остается целым, а летчик — невредимым. Как известно, именно такие тараны многократно производили отважные летчики советской авиации в воздушных сражениях Великой Отечественной войны с германским фашизмом в 1941–1945 годах. В первой же мировой войне таран больше уже не применялся, и вот почему.

С 1915 года на самолетах все чаще стали устанавливаться пулеметы. Наличие на борту самолета огнестрельного оружия, казалось, исключало необходимость тарана.

Первоначально пулеметы устанавливались так, чтобы ими мог действовать не пилот, а летчик-наблюдатель, на кольцевых поворотных установках — «турелях» — или на шкворне.

Но оказалось, что подобные установки не решают вопросов воздушного боя. На самолетах с толкающим винтом — «Фарманах» и «Вуазенах», каковых было большинство в русской авиации, с таиих пулеметных установок можно было обстреливать лишь переднюю полусферу. Если же противник нападал сзади, самолет оставался попрежнему беззащитным. Поскольку эти самолеты по скорости уступали немецким, они не могли ни навязывать противнику бой, ни обороняться.

И наоборот, на фюзеляжных самолетах с находящимся спереди тянущим винтом — «Альбатросах», «Авиатиках» и им подобных, на каких летали в то время преимущественно немцы, турельные пулеметы не могли стрелять вперед. В таком же положении находились и русские монопланы — «Мораны» и появившиеся тогда «Депердюссены». Они не могли вести наступательного боя, а могли лишь обороняться от нападения сзади или стрелять вбок, если бы противник летел параллельно.

Ведение наступательного воздушного боя стало возможным лишь к концу 1915 года, когда был создан специальный самолет-истребитель, более быстроходный, скороподъемный и поворотливый, чем самолеты, применявшиеся для разведки и бомбометания. К тому времени конструкторы, постепенно отказываясь от схем самолетов с задней толкающей установкой моторов, отдали предпочтение самолетам с тянущими винтомоторными установками. Все истребители были именно такими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: