Борис Островский - Степан Осипович Макаров

- Название:Степан Осипович Макаров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1951

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Островский - Степан Осипович Макаров краткое содержание

Книга рассказывает о жизни и деятельности выдающегося флотоводца, ученого, кораблестроителя, путешественника, изобретателя — Степана Осиповича Макарова.

Степан Осипович Макаров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

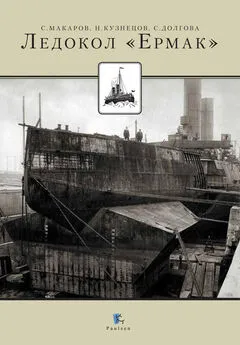

Встреча ледокола началась гораздо раньше, чем предполагал Макаров. Лишь только «Ермак» прошел Толбухин маяк, расположенный невдалеке от Кронштадта, к ледоколу бойко подбежали на лыжах солдаты и приветствовали его криками «ура». Еще более был удивлен Макаров, когда увидел, что навстречу «Ермаку» двигались по льду толпы народа, причем многие ехали на лошадях и даже на велосипедах. Люди торопились взглянуть на корабль, который смело и уверенно проложил себе дорогу через льды.

Пришлось уменьшить ход, чтобы людям, окружившим корабль, не пришлось бежать. «Ермак» ломал лед с глухим треском. Его могучий нос мягко, как в масло, врезался в лед и подбирал его под корпус, не производя вокруг трещин. За кормой извивался неширокий водный канал, заполненный разбитыми кусками льда. Толпа все росла и ближе продвигалась к ледоколу. Всем хотелось рассмотреть самого творца «Ермака», стоявшего на верхнем мостике и отдававшего приказания. А Макаров в эту торжественную минуту больше всего опасался как бы не произошло беды: а что если лед не выдержит тысячной толпы и обломится. Но все обошлось благополучно. Подходя к Купеческим воротам, «Ермак» стал салютовать. Белые клубки порохового дыма вылетали то с правого, то с левого его борта. С расположенного на краю Купеческой гавани форта грянуло «ура». С «Ермака» отвечали тем же. С броненосца «Пересвет», стоящего на швартовах у стоянки, доносились звуки марша. Кронштадтская газета «Котлин» на другой день поместила статью своего корреспондента. Он писал: «Встречавшая толпа все более и более наэлектризовывалась. Я думаю, что мало кто в эту минуту отдавал себе ясный отчет о всей важности события, но все единодушно приветствовали новый блестящий подвиг человеческого ума и энергии. В каждом из присутствующих невольно поднималось чувство гордости за нас, русских, что из нашей среды нашлись люди, не только способные делать теоретические выводы, но на деле доказывать и подтверждать идеи, открывающие новые горизонты. Многие скептически относились к «Ермаку», многие не верили в его силу, несмотря на легкость, с которою он преодолевал ледяной покров. Вселяется убеждение, что какой бы толщины ни был лед, он больше не будет прекращать торговли, не будет запирать Балтийский флот на 6 месяцев, и мы в Кронштадте будем так же близки к свободному морю, как и прочие государства. Теперь нет времени перечислять все случаи практического применения «Ермака», но мы были только свидетелями его победы и шлем свои пожелания счастливой и долгой работы «Ермаку» на пользу родного флота и на славу его инициатору и тем, которые способствовали его осуществлению. «Ермак» уже не мечта, а, совершившийся факт. Зрелище, увиденное нами вчера, было поистине грандиозное, о котором на всю жизнь сохранится воспоминание».

«День 4 марта, — писал Макаров, — будет надолго у меня в памяти».

Создатель «Ермака» получил множество приветственных телеграмм из различных городов России.

Д. И. Менделеев так приветствовал его: «Лед, запирающий Петербург, Вы победили, поздравляю. Жду такого же успеха в полярных льдах. Профессор Менделеев».

Недолго отдыхал «Ермак» в Кронштадте. Вскоре же потребовалась его помощь и притом самая неотложная. Около Ревеля затерло льдами одиннадцать пароходов. Вышедший к ним на помощь ревельский ледокол «Штадт Ревель» был также затерт. Пароходы и люди находились в серьезной опасности. «Ермаку» было поручено спасать пароходы. Когда ледокол приблизился к ним, стало ясно, что подойти прямым курсом невозможно, а потому Макаров решил разбить весь лед, который отделял пароходы от свободной воды, плескавшейся невдалеке. Для этого ледокол стал взламывать огромные глыбы льда, описывая вокруг каравана постепенно суживавшиеся круги. Маневр удался: когда «Ермак» закончил четвертый обход, лед разошелся и пароходы вышли на свободную воду. «Это была очень красивая картина, и вся операция продолжалась, полчаса», — с удовлетворением замечает Макаров. Утром следующего дня «Ермак» входил в Ревельскую гавань, за ним в кильватер тянулись двенадцать пароходов. Эффект, произведенный в городе этой операцией, был очень велик. Многолюдная толпа, высыпавшая на набережную, приветствовала возвращение каравана. Благодарностям со стороны городских властей не было конца. На «Ермак» являлись депутации с подарками, произносились речи, устраивались банкеты. «Действия ледокола «Ермак» под Ревелем, — замечает Макаров, — были тогда новинкой для публики, и из Ревеля ежедневно телеграфное агентство посылало известия во все концы России о работе ледокола. Мне потом передавали люди, никогда меня не знавшие, что они в это время в газетах прежде всего искали новостей об «Ермаке» и чувствовали себя разочарованными, если известий было мало или они были недостаточно полны. «Ермак», действительно, в это время был самою интересною новостью». В достопамятный ревельский поход «Ермак» освободил в общей сложности двадцать девять пароходов. Это первое серьезное «коммерческое» испытание ледокола принесло ему огромную популярность не только в России, но и за границей. Вместе с тем возрастала популярность и самого Макарова. Его портреты, биографические сведения о нем, открытки с изображением «Ермака» и описания ревельского похода сделались на время злободневной темой для печати всего мира. Петербуржцы выражали все более настойчивое желание как следует познакомиться с ледоколом. Когда после ревельского похода Макаров прибыл в Кронштадт, ему было приказано привести «Ермак» в Петербург.

Поход «Ермака» в Петербург через морской канал представлял дело далеко не легкое. Необходимо было принять все меры предосторожности, чтобы не сесть на мель при входе в канал, где лед, как оказалось, сорвал много вех, обозначающих фарватер. Шли с большим риском, возникала даже мысль: не вернуться ли, пока не поздно, назад в Кронштадт. Лоцман посоветовал Макарову наиболее узкую, опасную часть фарватера пройти полным ходом. Это удалось.

Уже вечерело, когда «Ермак» плавно подошел к Николаевскому мосту [85]. Освещенный лучами заходящего зимнего солнца могучий корпус ледокола выглядел величественно. Следовавшие за ним четыре портовых парохода казались небольшими суденышками.

Появление «Ермака» огромная толпа, заполнившая обе набережные, встретила дружным криком «ура». Многие, вооружившись биноклями, пытались разглядеть бородатого адмирала, стоявшего на мостике в легкой шинели.

Восторг, с которым встречала «Ермака» в Петербурге многотысячная толпа, собравшаяся на набережной Невы, был необычаен. С любовью глядели люди на огромный корабль, у многих на глазах стояли слезы. Всех охватило чувство гордости за русского моряка, сумевшего создать такой корабль, которому, как всем тогда казалось, не страшны никакие льды, хотя бы на самом Северном полюсе. Впрочем, большинство имело о Северном полюсе весьма смутное представление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: