Ираклий Андроников - А теперь об этом

- Название:А теперь об этом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ираклий Андроников - А теперь об этом краткое содержание

Книга И.Андроникова отражает все многообразие творческой личности автора, который предстает в ней и как мастер художественного слова, и как критик, публицист, мемуарист, историк литературы, и как знаток музыки и живописи. Это статьи и воспоминания о Заболоцком, Тынянове, А.Толстом, Т.Табидзе, Маршаке, Гамзатове, Качалове и многих других наших писателях, актерах и художниках.

А теперь об этом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Придешь, бывало, к Тынянову, и он прочтет то, над чем сегодня работает, несколько страниц исследования или романа. Однажды он прочел повесть «Малолетный Витушишников», в которой великолепно изображен Невский 40-х годов прошлого века и спародировано мышление Николая I… (не могу удержаться, чтобы снова не процитировать этот замечательный текст), — император едет по Невскому:

«Прошедшие два офицера, — читал Тынянов, становясь Николаем Первым, — прошедшие два офицера женируются и не довольно ловки.

Фрунт. Поклоны. Вольно, вольно, господа!

Ах, какая! — в рюмочку. И должно быть, розовая… Ого!

Превосходный мороз! Мой климат хорош. Движение на Невском проспекте далеко, далеко зашло… В Берлине Линден шире? Нет, не шире. Фридрих — решительный дурак, жаль его…

…У Гостиного двора неприличное оживление, и даже забываются. Опомнились наконец. А этот так и не кланяется. Статский и мерзавец. Кто?.. Поклоны, поклоны; вольно, господа…

Нужно быть строже с этими… с мальчишками. Что такое мальчишки? Мальчишки из лавок не должны бегать, но ходить шагом.

Поклоны, фрунт».

В «Европейской» останавливался чтец, выше которого не было, — Владимир Николаевич Яхонтов. Однажды я был у него — вышли вместе. И за углом у костела Екатерины он стал вслух читать «Медного всадника»:

Люблю, военная столица,

Твоей твердыни дым я гром,

Когда полнощная царица

Дарует сына в царский дом,

Или победу над врагом

Россия снова торжествует,

Или, взломав свой синий лед,

Нева к морям его несет

И, чуя вешни дни, ликует!

А я еще стеснялся, что громко.

Однажды, я был еще студентом, кто-то шепнул мне: «Марина Семенова!» Я глянул, узнал волшебную балерину и уподобился гоголевскому художнику Пискареву из повести «Невский проспект». Ах, какие это необыкновенные строки:

«…дыхание занялось в груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз».

Через Невский лежит дорога в театр — к Георгию Товстоногову. И в филармонию — на концерты Мравинского. Скажите: Невский — и я вспомню дом 74, где долгие годы помещался Дом кино и где я встречал создателей замечательных фильмов: «Чапаев», трилогия о Максиме, «Депутат Балтики», «Златые горы», «Комсомольск», «Петр Первый»…

На Невском вспоминаю академика Тарле, как входил он в рукописный отдел Публичной библиотеки, в Книжной лавке писателей вижу историка литературы академика Алексеева, иду по Невскому со старинным другом моим — выдающимся знатоком и истолкователем русской поэзии Владимиром Николаевичем Орловым — и… говорю с ним о Невском! А идучи в филармонию, гляжу на памятник Пушкину и мысленно говорю спасибо его создателю Аникушину… В Театре драмы играл гениальный Певцов. И великий Черкасов. А мой любимый актер Толубеев…

И уж конечно, идя по Невскому, не минуешь Театр комедии, с которым связано имя Николая Павловича Акимова, который долго и так талантливо руководил им. Ну, а уж раз вышел из театра на Невский, то, верно, снова вспоминаешь повесть Гоголя «Невский проспект» и снова подивишься сверканию гения…

Одних нет. Другие здравствуют и творят, но все живы — в истории культуры. В истории города. И проспекта.

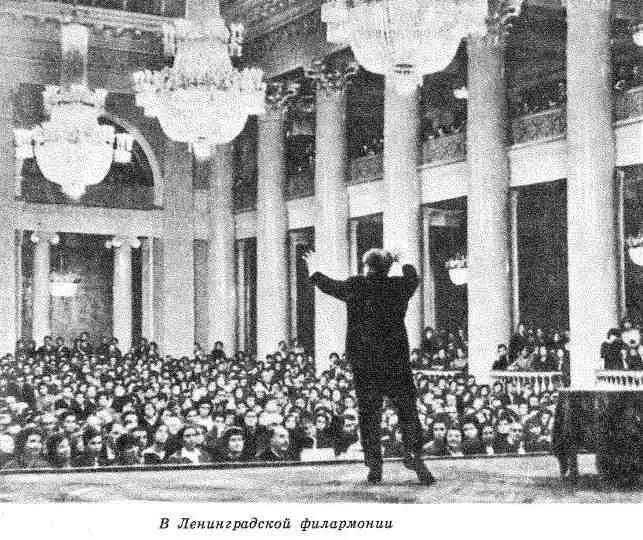

ВОСПОМИНАНИЯ О БОЛЬШОМ ЗАЛЕ

Для меня до сих пор Ленинградская филармония — мера всего высокого, самого совершенного, любимое на земле место. Пусть я сам выступаю теперь каждый год по нескольку раз в этом зале со своими рассказами (и уже не проваливаюсь), и даже с рассказом о том, как я здесь провалился, — нет, слушая музыку или выходя на эстраду, я испытываю здесь какое-то непостижимо благоговейное чувство.

Недавно приехал в Ленинград выступать. Захожу в дирекцию под вечер, прошу разрешения пройти через хоры — там, в конце, у них небольшой музей.

— Нет, — говорят, — погодите, сейчас репетирует сам Евгений Александрович Мравинский.

— А я тихонько!

Открыл дверь — и был ввергнут в ликующий мир — «Лоэнгрин», Вагнер, вступление к третьему акту, за которым чудятся турнир, сверкание доспехов, рыцари.

Дошел до конца хоров и остановился на том самом месте, откуда в юности, многие годы подряд, стоя и глядя вниз, слушал великую музыку.

Мравинский!.. Высокий и статный (даже и сидя). Свободный. Строгий. (Отложил партитуру Вагнера).

— Последнюю часть Четвертой симфонии Брамса! Пожалуйста…

В каждом своем проявлении он снова открывался для меня как артист в высоком значении этого слова. Четкая экономная пластика, элегантная легкость в движениях — кисти, локтя, плеча. Заглядывая в партитуру, он подчеркивал синкопы, акценты, выравнивал звучности. То палец поднимет, то брови или возьмет руки к груди — остановит оркестр, произнесет несколько слов. И снова, отзывчиво, чуть по-другому повторяются те же самые такты. По-особому раскрывалась в этой замедленности, благодаря остановкам этим, музыка Брамса — благородная, исполненная глубокой мысли, драматизма, мощи, ясности, строгости, чистоты… И как прекрасно на нее отозвался поэт:

Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся!

И вдруг музыка пронзила меня! Потрясла! Как в молодые годы мои, когда впечатление превращалось в событие жизни, когда, казалось, ты внезапно вырос, стал чище, умнее… Как и прежде, я стою над оркестром. Справа. Возле огромной белой колонны с капителями-лотосами и вижу сверху строгие ряды пустых кресел партера, красные драпировки, сине-желтое сверкание люстр.

Репетиция кончилась, Мравинский встал, набросил на плечи пиджак, сделал еще несколько указаний на вечер и вышел. За ним — музыканты. Все опустело. Я продолжал стоять…

Здесь я любил. Любил музыку. Испытывал величайшую радость от согласного звучания оркестра, от каждого аккорда, от каждого инструмента в нем. Следил за движением музыки, стремясь уловить структуру, динамику, контрасты, главную мысль, побочные эпизоды. Учился оценивать раздельно музыку и ее исполнение. Какое великое испытываешь наслаждение, когда все совмещается сразу в твоем увлеченном и каком-то особенно емком сознании-слухе!

Постоял. Потом спустился в партер.

С этим залом связана жизнь целого поколения — поколения моих ленинградских сверстников, с которыми я встречался в концертах, делился впечатлениями, слушал их мнения… Здесь начинались судьбы. И великие судьбы.

Помню первое исполнение Первой симфонии Шостаковича. Это было 12 мая 1926 года. Собралась самая музыкальная публика. Концерт начинался симфонией Шостаковича. Дирижер Николай Малько — он был тогда главным — поднял палочку. В полной тишине пробормотала засурдиненная труба, сонно откликнулся фагот, заговорил кларнет. И развернулась торопливая дискуссия инструментов, где каждый хотел сказать все сначала. Потом в остром ритме торопливо и как бы шутя кларнет принялся излагать грациозную маршеобразную тему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: