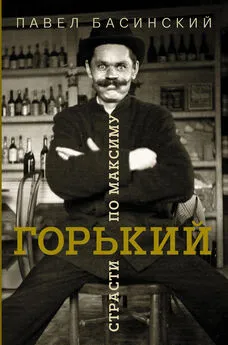

Павел Басинский - Горький

- Название:Горький

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02850-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Басинский - Горький краткое содержание

Известный критик Павел Басинский предпринял единственную за последние десятилетия попытку воссоздать целостное жизнеописание Максима Горького (1868–1936). Жизнь выдающегося русского писателя, мыслителя, политического деятеля и по сей день полна тайн и вопросов. Какие идеи питали Алексея Пешкова на пути к Максиму Горькому? Почему он стрелялся? В чем разгадка его стремительной и шумной славы, какой не знали при жизни ни Достоевский, ни Л. Толстой? Почему «буревестник революции» уехал из страны победившей революции? Зачем медлил с возвращением? Какова роль «железной женщины» Марии Будберг в его судьбе? При каких обстоятельствах погиб сын писателя и умер он сам?.. На основании ранее неизвестных материалов и документов автор не только восполняет опущенные звенья по-советски мифологизированной биографии писателя, но также представляет Горького как провозвестника и создателя новой, революционной, религии — религии Человека, показывает его во взаимоотношениях с самыми «знаковыми» людьми своего времени — Львом Толстым, Иоанном Кронштадтским, Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным, другими. Содержание книги, дополненное к тому же никогда прежде не публиковавшимся фотоматериалом, без сомнения, вызовет большой читательский интерес.

Горький - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Откуда было знать это просто цензору?

Обратим внимание на другое. Цензор Трубачов позаботился о том, чтобы возле умершей Анны не было грубых разговоров. «Из уважения к смерти», — пишет он. С религиозной точки зрения эти разговоры — святотатство. И Горький, конечно, сознательно шел на это. Причем здесь-то правда жизни могла быть соблюдена. Алеша Пешков немало насмотрелся покойников и того, как к ним относятся на социальном «дне». В очерке «Бабушка Акулина» он пишет о том, как пасомые его бабушкой «внучата» из нижегородского отребья попросту забирают у нее последние три рубля, приготовленные на похороны. И значит, здесь цензор потребовал от автора как раз не правды, но соблюдения духовного приличия. А вот его-то, этого духовного приличия, Горький соблюдать не желал. Напротив, он хотел взорвать его как духовный «бомбист».

И наконец третье соображение по поводу цензорских замечаний. Почему его взгляд так крепко ухватился именно за Луку?

Ведь с позиции современного обезбоженного сознания Лука-то как раз «добренький», как раз «Христолюбивый». Это Сатин злой и желчный. Это Сатин отрицает Бога и «жалость».

А Лука вон какой! Если веришь в Бога, то и есть Бог, а если не веришь, то и нет. Именно эта формула Луки наиболее комфортна для современного человека. Возвращаясь к уже сказанному, именно это и заставляет нас любить «доброго» бога Бабушки, а не «злого» Бога Дедушки, и вообще отдавать в повести «Детство» предпочтение Бабушке. С таким «богом» комфортно. О нем можно на время забыть. Вспомнить, когда умер близкий, родственник. Можно не думать о нем годами. Но во время болезни обратиться к нему с мольбой. Вот этого «бога» и предлагает героям Лука.

Однако цензор Трубачов учился не в советской школе. Наверняка Закон Божий, а скорее всего, и церковный устав он знал неплохо.

Трубачова Лука не провел.

В другом ошибся Трубачов. Пьеса не могла провалиться не только потому, что автор ее был фантастически талантлив, но и потому, что в воздухе уже носилось предчувствие новой этики и системы ценностей. Кто-то их ждал, кто-то их боялся, кто-то их сознательно создавал. Но всем они было жутко, жутко интересны!

Этика будущего

В пьесе «На дне» возникает «спор» между бунтарем и крайним гуманистом Сатиным и Лукой, как бы пытающимся примирить «человеческое» и «Божественное». В глазах автора всякое подобное примирение есть ложь. Или, по крайней мере, пока ложь (пока человек не возвысился до Бога и «спокойно» не встал с Ним вровень). Но ложь в какой-то степени допустимая и для обреченного человека, вроде больной Анны или проститутки Насти, даже спасительная. И тем не менее, заставив Луку в разгар конфликта исчезнуть со сцены, попросту сбежать, а Актера, поверившего ему, повеситься, автор, конечно, не стоит на стороне Луки. Но и бунт Сатина, на грани истерики, за бутылкой водки, отчасти спровоцированный самим Лукой, не несет в себе положительного начала. Он лишь устраняет «завалы» на пути к неведомой «правде» о гордом Человеке, которые пытался своей проповедью о сострадании нагромоздить Лука.

Пьеса «На дне» — удивительное произведение! Это одновременно начало модернистского театра, затем подхваченного Леонидом Андреевым, и завершение театра реалистического. Чехов «убил реализм», считал Горький, и написал об этом в одном из писем. Но после этого заявления Горький вовсе не отшатнулся от «трупа» реализма и сам себя считал «бытовиком».

Совершенно невозможно уловить тонкую, прозрачную границу, где в пьесе «На дне» заканчивается бытовая драма и начинается драма идей. Каким образом читатель из «грязного» бытового сюжета попадает в горние области духа? Где тут кончается «просто жизнь» и возникает философия, предвосхитившая позднейшие открытия экзистенциализма?

В самом деле, что происходит в «На дне», если взглянуть на эту вещь «простыми» глазами? Драма ревности старшей сестры к младшей. Галерея типов и характеров «опустившихся» или «опускающихся» людей, которые только и делают, что пьют, орут, дерутся, оскорбляют друг друга.

Почти все ключевые монологи они произносят в пьяном виде, включая «духоподъемный» монолог Сатина о Человеке, который «звучит гордо». В советских школах дети заучивали этот монолог как истину в последней инстанции, не замечая, что произносит его шулер, которого накануне избили за обман и непременно изобьют завтра.

Появление Луки в пьесе ничем не мотивировано, как и его исчезновение. Просто пришел и просто ушел. Между тем совершенно ясно, что без Луки в пьесе ничего бы важного не произошло. Обитатели ночлежки продолжали бы пить, буянить. Васька Пепел наставлял бы рога Костылеву с его женой. Настя содержала бы Барона, торгуя своим телом. Сатин, просыпаясь, произносил бы бессмысленные слова: «сикамбр», «органон» и так далее, — рычал, обзывал всех подлецами и плутовал в карты…

Автор запускает Луку в это сырое тесто, как дрожжи, и тесто начинает взбухать, подниматься, вылезать из квашни. Бытовая драма превращается в «полигон» идей. Все спорят со всеми, и выражения всех, в том числе и самые обычные, бытовые (Бубнов: «А ниточки-то гнилые»), вдруг обретают философский смысл. Это позволяет сделать неожиданный вывод, что «переодетым», «загримированным» Лукой в пьесе является сам Горький.

Он не согласился бы с такой трактовкой. Его вообще удивило и даже рассердило, что публика и критика после сенсационной постановки пьесы в Московском Художественном театре 18 декабря 1902 года образ Луки приняли с куда большим энтузиазмом, чем образ Сатина.

Он приписал это великому сценическому таланту И. М. Москвина, игравшего Луку, а также своему «неуменью». «…ни публика, ни рецензята — пьесу не раскусили, — писал Горький. — Хвалить — хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю — кто виноват? Талант Москвина-Луки или же неуменье автора? И мне — не очень весело».

«Основной вопрос, который я хотел поставить, — говорил Горький в интервью, — это — что лучше: истина или сострадание? Что нужнее?»

Истина и сострадание, в глазах Горького, вещи — не просто разные, но и враждебные.

«Человек выше жалости». Жалость унижает его духовную сущность. А между тем если пристально, «с карандашом в руках», читать пьесу, как это советовал делать прекрасный поэт и критик И. Ф. Анненский в «Книге отражений», то окажется, что «человеческая» сущность начинает вырываться из пропитых глоток Сатина, Барона, Актера, Пепла и Насти, лишь когда их «пожалел» Лука.

До его появления они «спали». Когда он их «пожалел», они проснулись. В том числе проснулся и гордый Сатин, заговорив о Человеке. Том самом, который «выше жалости». Которого надо не жалеть, а «уважать». Но за что можно уважать обитателей ночлежки? За что их можно жалеть — понятно. А вот за что уважать? Это очень сложный вопрос, и от него не отмахнешься простым ответом: уважать не за что — жалеть есть за что.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Басинский - Полуденный бес [litres]](/books/1098706/pavel-basinskij-poludennyj-bes-litres.webp)