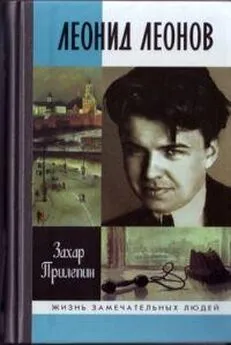

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Название:Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03318-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна краткое содержание

Захар Прилепин, один из наиболее известных молодых писателей, предлагает свою версию биографии последнего русского классика Леонида Леонова (1899–1994), прожившего жизнь огромную, полную трагических коллизий, не исследованных ещё в полной мере, а также оригинальные трактовки его классических произведений: романов «Барсуки», «Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Отдельные главы посвящены сложным взаимоотношениям Леонова с Есениным, Булгаковым, Горьким. Новый взгляд на время так называемых «сталинских репрессий» позволяет автору утверждать, что Леонов в своих произведениях вёл трудную, долгую и опасную «игру» с вождём, являющую собой один из самых любопытных, почти детективных сюжетов литературы XX века. Не миновал автор и такой сложной, неоднозначной темы, как Леонов и Церковь. Книга, как и жизнь её героя, охватывает огромную эпоху: от Первой мировой и Гражданской войн до распада СССР и расстрела парламента.

Леонид Леонов. Игра его была огромна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А не знал Пафнутий, что на месте слёз его случится великий пролом в одном человеческом сердце».

Деревню назвали Петушиха — и не потому, что первым жителем её был Абрам Петухов, а потому, что «пели в тот день за линючей неба облачной занавеской знойного лета голубые петухи».

Петушихинские жители олицетворяют человеческую породу вообще. И, надо сказать, порода эта дурна изначально: «…заплелось в пёстрый жгут племя человека Петухова, смешались кумовья с деверьями, золовки с невестками, добрый всё народ — а попроси под окошком водицы умирающий, скажет Аннушка та же:

— Не знаем мы ничево. Пил один надысь, да ковш стянул.

Скажет Талаган:

— Эк ты, человек, несообразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь!..

Выглянет из окошка Пелагея заспанным, свиным глазом, Лукичова жена:

— Подь на колодец, да и лакай!»

Никакой радости ни самый вид человеческий, ни его святыни у рассказчика не вызывают.

«Ненароком», по выражению Леонова, образовался в Петушихе «монастырёк».

«А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек».

Как и в «Деяниях Азлазивона», Леонов поднимает тему изначальной греховности настоятеля монастыря: «Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был», а прозванье было игумену в прошлой жизни Митроха Лысый.

Однажды страстно возжелал пошатнувшийся в вере своей Мельхиседек «сверкающего чуда». Молился и плакал всю ночь и весь день, взирая на раку с мощами покойного Пафнутия, но небо не подало ему знака. «А зорко глядело из Мельхиседековой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла».

Не у него одного приключилась такая беда с сердцем. Пономарь из подмонастырской округи, «плюгавый, но старательный в битье человек», с удовольствием участвует в смертном избиении конокрада Талагана, пойманного на ярмарке.

Так и добил бы пономарь человека, но конокрада спас жуткий крик мальчика Алёши, у которого при виде избиения случился припадок. Следом началась страшная гроза, когда «молнии прошли скрозь, осенили синим, и ливень ильинский хлынул ручьями вниз».

(Образ мальчика Алёши естественно восходит к образу Алёши Карамазова; а сцена избиения конокрада ассоциируется со сценой избиения лошади в «Преступлении и наказании», которое видит Родион Раскольников.)

Вскоре после того случая пришла война, и длилась она долго, болезненно и мутно:

«Была зима первого года, но ушла зима и стало лето. Лето было как зима, а цветы в полях были без запаха. Был второй год, был третий. <���…>

А однажды крякнуло и надломилось. <���…>

Открылось, что царь больше не царь, а заместо царя — епутаты. Говорили, будто попов больше не надо и бога не надо, так как на поверку оказалось, что бога нет, а заместо бога просто дыра в никуда. <���…>

Вскорости после того, — тогда подходила крайних стуж унылая пора, — сказывали приезжие, что епутатов всех выгнали помелом взашей, а заместо епутатов незнамые ныне люди, большаки…

Хмурился Мельхиседек, чувствовал с тревогой, что нет в нём теперь, когда нужней всего, ни веры, ни надежды, ни любви ни к чему».

Была тогда малая вероятность, пишет Леонов, что «глина произрастит яблоню», но того не случилось. Заметим, что, согласно Книге Еноха, глина и есть человеческая сущность, в которую вдохнули дух. Мог бы этот дух яблонево расцвести после революционной грозы, но никак не хватало для того глине сил.

В итоге всё спуталось вконец, «дни пошли тревожные и непонятные, чёрные и белые, как зубы собаки гнилой», недобитый конокрад оказался средь большаков, и вместо разбойного имени Талаган прозвание ему стало твёрдое и волевое — Устин.

Первым делом большаки отвезли епископа «в комиссию», откуда его уже никто не ждал, а следом сами явились в монастырь: вскрыть мощи Пафнутия и посмотреть, что там внутри.

Внутри оказались кости и голый череп.

Ужаснувшись виду мощей, игумен Мельхиседек разбил икону, а сам повесился.

Тем не завершилась дурнина в головах: Талаган, тот, что Устином теперь стал, вернулся домой, к собаке своей, которая одна его и любила на земле, «запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи, голым дрожащим кулаком».

После всех этих событий начался, как и следовало ожидать, страшный голод, и тут вновь вспоминают о глине. Петушихинские прохожие меж собой рассуждают:

«— Будто, говорили, уж где-бысь за глину мужики принялись.

— Неуж за глину?

— За глину».

То ли людоедство, то ли самоедство в этом слышится.

«И тишина стала, словно покойник в доме».

Пчельник, завещанный Пафнутием, вымер. А сам Пафнутий сбежал с иконки, оставив пустую доску.

«И грянул мор и мёрли ж! — продолжает бесстрастный рассказчик „Петушихинского пролома“. — В Петушихе по пятеро в день, а всего-то в ней домов, в Петушихе: семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идёт, — земля мёрла!»

«…над проклятыми, обеспложенными полями звенело тёмное солнце, как навозная жёлтая муха в цепкой паутине беды».

«…воздвигалась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет».

И в предсмертном бреду, пишет Леонов, вошёл человек в церковь. «И когда вошёл, всё кончилось». Настала полная смерть.

Жуткое повествование это окольцовывают два сна мальчика Алёши, с истошного крика которого во время избиения будущего большевика Талагана и начался пролом в Петушихе.

В первом сне Алёша видит сундук, охраняемый то ли бесами, то ли вертопрахами. Они и говорят Алёше, что в сундуке том — человечья Радость.

Во втором сне, приснившемся после вскрытия мощей, приходит Алёша к тому сундуку, открывает и видит там — «тёмное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте». Как и во гробе с мощами.

Вот, по Леонову, и вся человеческая Радость — одна холодная пустота, бездна… Радуйся, человек!

А тем временем вокруг, пишет Леонов, «всё красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо».

Большая литература начинается

С 1922 года своё издательство организует кружок «Никитинские субботники», где Леонов становится завсегдатаем.

После «Петушихинского пролома» он читает на заседаниях кружка в два захода — 27 октября и 3 ноября 1923 года — «Конец мелкого человека», достоевскую свою, не менее безысходную, чем«…пролом», повесть.

Двенадцатого января 1924 года состоялись чтения «Туатамура». 2 февраля Леонов представляет рассказ «Гибель Егорушки», 20 апреля — «Случай с Яковом Пигунком».

Под занавес 1923 года Леонов отправляет новую повесть «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным» в журнал «Русский современник», и она выходит в первом и втором номерах за 1924 год. Вскоре в петроградском журнале «Литературная мысль» публикуют «Случай с Яковом Пигунком».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: