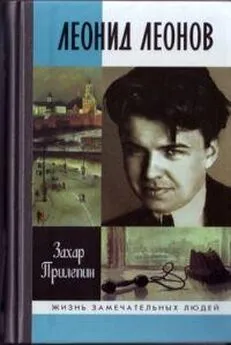

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Название:Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03318-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна краткое содержание

Захар Прилепин, один из наиболее известных молодых писателей, предлагает свою версию биографии последнего русского классика Леонида Леонова (1899–1994), прожившего жизнь огромную, полную трагических коллизий, не исследованных ещё в полной мере, а также оригинальные трактовки его классических произведений: романов «Барсуки», «Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Отдельные главы посвящены сложным взаимоотношениям Леонова с Есениным, Булгаковым, Горьким. Новый взгляд на время так называемых «сталинских репрессий» позволяет автору утверждать, что Леонов в своих произведениях вёл трудную, долгую и опасную «игру» с вождём, являющую собой один из самых любопытных, почти детективных сюжетов литературы XX века. Не миновал автор и такой сложной, неоднозначной темы, как Леонов и Церковь. Книга, как и жизнь её героя, охватывает огромную эпоху: от Первой мировой и Гражданской войн до распада СССР и расстрела парламента.

Леонид Леонов. Игра его была огромна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Ковякин — это всё ещё „Уездное“, — пишет Горький дальше. — „Конец“ — это очень Достоевский». И тем не менее добавляет: «Написал, чтоб мне прислали его книги».

Чутьё на дар у Горького было отменное. И в случае с Леоновым он тоже знал, что здесь надо копать ещё.

«Обратите внимание — это талант», — рекомендует Горький Леонова литератору Далмату Лутохину уже в августе 1924-го.

В ноябре 1924-го Горький посылает Леонову первое письмо, предлагая сотрудничество в журнале «Беседа» и желая «свободного роста» его таланту.

Леонов отвечает наивно, юношески:

«…получил письмо ваше и немедля сажусь отвечать…»;

«…благодарю за добрые пожелания ваши: грешен человек, люблю хорошие вещи слышать, а тем более от вас…»;

«…ужасно трудно говорить об этом, и слова выходят какие-то неловкие…»;

«…искреннее и большое желание поскорее увидеть вас в России, в Москве. Это всё так, конечно, но только вряд ли московский климат заменит вам Сорренто: вчера выпал снег, дни стали острые, вся Москва хрипит…»;

«…ещё раз благодарю вас за письмо ваше, а самому вам от всего сердца желаю много-много здоровья…»

И всё это, запинающееся и неловкое, пишет великолепный прозаик, которого ценители всерьёз и не без оснований уже именуют великим.

В финале письма своего, уже расписавшись («…Весь ваш Леонид…»), Леонов неожиданно дописывает: «Очень охотно буду отвечать на письма ваши». Мол, пишите, Алексей Максимович.

Но Горький к тому времени был умудрённым человеком, с колоссальным опытом переписки, посему некоторую трогательную неловкость обескураженных его вниманием авторов легко прощал.

Быстро перечитав почти всё опубликованное Леоновым, Горький меняет к нему отношение на противоположное. Никаких «всё ещё Замятин» и «очень Достоевский». Полный, не без горьковской слезы, восторг от самобытности.

Рассказы? Прекрасные! «Юноша оригинального таланта и серьёзных тем», — говорит Горький о Леонове в одной из своих статей в том же 1924 году.

В начале 1925 года, прочитав «Барсуков», Горький пишет Леонову письмо: «Сердечно благодарю Вас за „Барсуков“. Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 её страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой „выдумки“, с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках».

К слову сказать, отношение к деревне — ещё одна суровая ниточка, что поначалу привязала Горького к Леонову: старику, прочитавшему о звериных нравах мужичья в «Барсуках», показалось, что Леонов так же, как он, недолюбливает русское дикое крестьянство (и пометки Горького, сделанные на полях «Барсуков», подтверждают это).

«Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном… — так, в пересказе Федина, говорил Горький. — Иной мир, иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдёт вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой… обедняют душу. Посмотрит, посмотрит — и назад, к себе, на полати».

Федину явно запали слова учителя в душу, потому что в статье Горького «О русском крестьянстве», опубликованной в Берлине в 1922 году (и никогда после не переиздававшейся), говорится почти дословно то же самое: «Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они — далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в центре её — ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда».

Более того:

«Жестокость форм революции, — пишет Горький, — я объясняю исключительной жестокостью русского народа.

Когда в „зверствах“ обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции, — я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или — у людей честных — как добросовестное заблуждение».

И «Несвоевременные мысли» Горького, в сущности, только о том и написаны — о зверстве народа.

«Каторжный мужицкий труд… не способен развить вкус к „праведному“ упорному и честному труду…» — пишет Горький.

«Крестьянские дети зимою, по вечерам, когда скучно, а спать ещё не хочется, ловят тараканов и отрывают им ножки. <���…> Милая забава…»

Надо ведь! А пролетарские дети ножки у тараканов не отрывали. Не говоря уж о барчуках.

«Тяжело жить на святой Руси!

Тяжело.

Грешат в ней — скверно, каются в грехах — того хуже», — печалится Горький.

А Леонов, повторим, безо всякой «красивенькой выдумки» повествует о деревне. Близкая душа.

В том же письме Горький продолжает: «Вы сумели насытить жуткую, горестную повесть Вашу тою подлинной выдумкой художника, которая позволяет читателю вникнуть в самую суть стихии, Вами изображённой. Эта книга — надолго».

Отметим одно интересное совпадение. В 1925 году Горький заканчивает «Дело Артамоновых», где есть такое место: «Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краёв полную мудрости». Это, безусловно, навеяно одним пассажем из рассказа Леонова «Халиль» 1922 года: «А старики ехали, блестя глазами, как сосуды с драгоценным римским вином, надменные и недвижные, потому что боялись расплескать мудрость».

О Леонове с добром Горький упоминает в письмах той поры писателям Ивану Касаткину и Михаилу Слонимскому.

Летом 1925-го у Горького гостит Павел Марков, завлит МХАТа, уже познакомившийся с Леоновым. Так Горький его буквально заваливает вопросами: откуда Леонов, что у него за биография, быт, привычки — как истинный почитатель интересуется. Марков отмечал, что ни к одному из молодых советских писателей (а была уже целая плеяда!) не было у Горького такого интереса.

«Что делает Леонов? — спрашивает Горький и у Всеволода Иванова в сентябре 1926-го. — Слышу, что всё собирается писать огромнейшие романы, это — знаменательно, значит, люди чувствуют себя в силе».

Из Сорренто, а слышит. Прислушивается.

В марте 1927-го, уже незадолго до приезда Леонова, Горький пишет критику Илье Груздеву, что в Леонове предчувствуется «большой русский писатель».

В гости к Горькому «большой русский писатель» буквально напросился: он хоть и был приглашён, но ещё в 1925 году.

Двенадцатого июня 1927-го, выехав уже в Европу, Леонов писал: «Сидим сейчас в Рапалло, дорогой Алексей Максимович, и собираемся посетить Вас».

Горький отвечает радостно, не без стариковского кокетства: «Писано было мне… <���…> что имеете вы великодушное намерение заглянуть ко мне, старику, и был я этим весьма обрадован, но — усумнился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: