Петр Люкимсон - Царь Давид

- Название:Царь Давид

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АО «Молодая гвардия»

- Год:2011

- ISBN:978-5-235-03461-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Люкимсон - Царь Давид краткое содержание

Книга о легендарном библейском царе Давиде — выдающемся поэте, воине, государственном деятеле, почитаемом всеми тремя мировыми религиями как пророк. Автор исследует его сложную, насыщенную событиями жизнь на основе библейского текста, малоизвестных еврейских и христианских источников и исторических исследований. В результате перед читателем предстает внутренне противоречивый человек, много переживший на пути превращения из простого пастуха в блестящего полководца и великого монарха. Скромному, но убежденному в своем высоком призвании, нежному и жестокому, подверженному греховным страстям и искренне кающемуся, глубоко религиозному и преданному Богу Давиду было суждено основать династию, с которой иудаизм и христианство связывают будущее человечества.

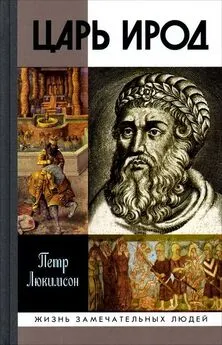

В оформлении переплета использованы фрагмент иконы XV века «Пророк Давид», миниатюры «Давид отрубает голову Голиафу» и «Давид, играющий на арфе» из рукописных книг «Псалмы» («Теилим») XV века

Царь Давид - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но тут происходит чудо: к Саулу является вестник, чтобы сообщить о новом набеге филистимлян, и царь оставляет охоту на Давида, чтобы отразить это нападение врага.

Талмуд утверждает, что этот гонец был не кто иной, как ангел, посланный Богом с целью отвлечь внимание Саула от Давида и таким образом спасти Своего помазанника. Д. Малкин в своем «Короле Шауле» также обращает внимание на нелогичность действий Саула: ясно, что гонец сообщил царю не о большой войне, а об очередном набеге филистимлян. Таких набегов было множество (и, как уже говорилось, судя по всему, они были двусторонними — соседи не упускали случая пограбить друг друга). Ради отражения этого набега Саулу не было никакого смысла отказываться от продолжения погони за Давидом, в котором он видел главную угрозу своему трону, особенно если учесть, что цель была необычайно близка. Тем не менее Саул уходит, повергая этим своим поступком в недоумение своего верного Авенира.

Малкин убежден, что этот шаг вновь доказывает то раздвоение личности, которое переживал Саул. С одной стороны, он жаждал во что бы то ни стало настичь Давида и предать его смерти, и эта жажда подпитывалась и страхом потерять власть, и тревогой за судьбу семьи, и ревностью к славе героя-зятя, а с другой… Саул испытывал немалые угрызения совести и понимал, что его подозрения в адрес Давида совершенно бездоказательны и, преследуя его, он, возможно, идет против воли Бога. И потому в тот момент, когда появлялся гонец с сообщением о набеге филистимлян, Саул, по Малкину, с облегчением вздыхает: что ж, значит, опять не судьба поймать ему этого Давида.

А Давид и его воины, уже приготовившиеся к смерти, в эти мгновения ликуют и славят Бога за то, что Он в самый последний момент даровал им спасение.

Проходит еще немного времени — и Саул получает, кажется, совершенно неопровержимое доказательство того, что Давид отнюдь не ищет его смерти, для того чтобы захватить престол.

Воспользовавшись передышкой, которую вольно или невольно подарил ему Саул, Давид перебрался со своим отрядом в расположенный неподалеку от Мертвого моря оазис Ен-Гадди (Эйн-Геди), и вскоре здесь появился и Саул со всей своей дружиной в три тысячи человек.

Преследуя Давида, Саул почувствовал потребность справить естественные надобности и в поисках места, где можно было бы это сделать, обратил внимание на расположенный в скале неподалеку от овечьего загона вход в пещеру. Ему и в голову не пришло, что Давид может спрятаться в этой находящейся возле оживленной пастушьей тропы и вдобавок совсем неглубокой пещере.

Между тем, поясняет мидраш, пещера эта была необычной. В ней был еще один, куда более просторный, чем первый, зал, который то ли находился на втором ярусе, то ли в него вел из первого зала узкий пролом. Как бы то ни было, в тот момент, когда в пещеру вошел Саул, в этом втором зале укрывался Давид с частью своих людей, и они мгновенно заметили появление высокого гостя.

Вслед за этим между Давидом и его приближенными вспыхивает длившийся, возможно, меньше минуты, но необычайно страстный спор. Друзья Давида считали, что, приведя Саула в эту пещеру, сам Бог отдал его им в руки. Убийство Саула, по их мнению, решало все проблемы Давида, а значит, и их самих — никто больше не будет их преследовать, ну а станет после этого царем Давид или Ионафан, покажет будущее.

Однако Давид категорически отверг эту идею. И не потому, что он испытывал к Саулу какие-то дружеские или сыновние чувства, как предполагает романтизирующий отношения этих двух царей Д. Малкин. Нет, для Давида было немыслимо поднять руку на Саула только и исключительно потому, что тот был помазанником Божиим, а значит, посягнуть на его жизнь — означало бросить вызов самому Всевышнему. Такой шаг противоречил бы той вере, на которой Давид был воспитан с рождения, и пойти на него он был попросту не в состоянии.

И все же исключать обычные сантименты из побудительных мотивов Давида тоже не стоит. Как-никак он видел Саула в минуты его слабости, сидел с ним за одним столом и потому знал, насколько противоречива натура царя, как причудливо в его душе соединились самые разные качества — подлинное благородство и зависть, доброта и жестокость…

Поэтому Давид, наотрез отказавшись стать цареубийцей, делает нечто иное: подкравшись в темноте пещеры к сидящему на корточках Саулу, он срезает сзади край полы его длинного кафтана или мантии, а затем так же незаметно удаляется во вторую залу пещеры.

И уже после того как Саул вышел из пещеры, омыл руки и тронулся со своими воинами в путь, Давид поднялся на вершину горы и с нее окликнул удаляющегося Саула: «Господин, царь мой!»

Далее следует… нет, не диалог, а два страстных монолога — Давида и Саула, каждый из которых может по праву считаться образцом ораторского искусства. Давид взывает к чувству справедливости Саула и в качестве доказательства своей невиновности показывает ему край его одежды — ведь если он сумел отрезать его, то с той же легкостью мог бы убить царя, но он этого не сделал. При этом Давид, будучи уже довольно искушенным царедворцем, делает вид, что не верит в то, что обвинения в его адрес исходят от самого царя, — во всем виноваты, дескать, некие подлые клеветники:

«И сказал Давид Шаулу: зачем слушаешь ты речи людей, говорящих: «Вот Давид замышляет зло против тебя»? Вот сегодня видели глаза твои, что ныне предал тебя Господь в руки мои в пещере, и говорили мне, чтобы я убил тебя, но я пощадил тебя и сказал: «Не подниму руки моей на господина моего, ибо он — помазанник Господень». Взгляни, отец мой, посмотри на край кафтана твоего в руке моей: если отрезал я край кафтана твоего, а тебя не убил, то знай и смотри, что нет в руке моей зла и преступления, и не грешил я против тебя, а ты преследуешь душу мою, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но моя рука не будет на тебе. Как говорит древняя притча: «От злодеев исходит злодеяние». А моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь Исраэлев? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохою! Господь да будет судьей между мной и тобою, и да рассмотрит и разберет тяжбу мою, и спасет меня от руки твоей!» (I Сам. 24:9—15).

Эти слова вызывают целую бурю в душе Саула: «И громко заплакал Шаул, и сказал Давиду: ты справедливее меня, ибо ты воздавал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты же доказал сегодня, что поступил со мной милостиво, что Господь предал меня в руку твою, но ты не убил меня. Ведь если находит человек врага своего, то разве отпускает он его добром в путь? И Господь да воздаст тебе добром за этот день, за то, что сделал ты мне. А теперь знаю я, что ты непременно будешь царствовать, и утвердится в руке твоей царство Исраэлево. А теперь поклянись мне Господом, что ты не истребишь потомства моего после меня и не уничтожишь имени моего из дома отца моего. И поклялся Давид Шаулу. И пошел Шаул в дом свой, а Давид и его люди поднялись в свое укрепление» (I Сам. 24:17–22) [41] Еврейские и христианские комментаторы Писания обращают внимание, что здесь Саул впервые признает неотвратимость приговора Бога, право Давида на царство и просит о том же, о чем и Ионафан: не истреблять его потомства после того, как Давид взойдет на царство.

.

Интервал:

Закладка: