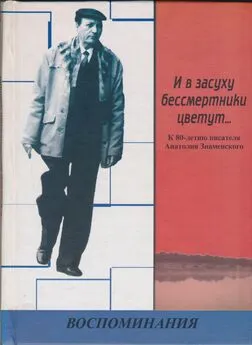

Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания

- Название:И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГУП Газетное издательство Периодика Кубани

- Год:2003

- Город:Краснодар

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Ротов - И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания краткое содержание

И в засуху бессмертники цветут... К 80-летию писателя Анатолия Знаменского: Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Приведу всего один эпизод. Как‑то мы разговаривали по телефону, и я пожаловался: мол, как дальше жить, Анатолий Дмитриевич? Что будет с Россией? Ведь завлабы, всякие эти Гайдары, Чубайсы, бурбулисы, Шахраи завладели страной, и не видать никакого

просвета. В трубке какое‑то время молчание, потом послышался глуховатый голос: «А вы, дорогой, не расстраивайтесь по этому поводу. Татаро — монголы вон сколько лет хозяйничали на Руси? Триста, а чем все закончилось?!». «Спасибо, — только и ответил я, — ус — по — ко — ил…». И мы оба рассмеялись. Грустно рассмеялись.

…А это случилось накануне августовского переворота в стране. В воздухе царила эйфория бесшабашной свободы и вседозволенности. Целыми днями транслировались заседания Верховных Советов СССР и России. Какие это были увлекательные спектакли!.. Но обманутый народ все равно жаждал правды. В Краснодаре в те дни чуть ли не нарасхват были два молодых российских депутата, которые выступали на предприятиях, в редакциях газет, в вузах… Мы тоже пригласили их, чтобы послушать, порасспрашивать. И что же? Эти 30–летние депутаты — кстати, один из них впоследствии создавал наше кубанское «Отечество», а второй окопался в ведомстве Чубайса — такую волну погнали: дескать, все, конец тоталитарному режиму, конец «руководящей» и «направляющей»! Нет и не будет возврата к сталинизму… И так далее в том же духе. Не секрет, кое — кому из писателей пришелся по душе крайний радикализм молодых «слуг народа», послышались голоса одобрения: «Правильно!», «Давно пора!».

И тут слово взял Знаменский. Усмиряя свое волнение, он слегка, «кхе — кхе», прокашлялся, выдержал многозначительную паузу и, обращаясь к гостям, вдруг сказал: «Милые вы наши ребятки! Хотел бы я посмотреть на вас этак лет через десять или даже через пяток — какого Лазаря вы запоете? У меня, пожалуй, больше, чем у кого‑либо из присутствующих, оснований обижаться на Сталина, однако, боюсь, как бы вместе с озмылками не выбросили мы и ребенка. Прошу вас: повнимательнее присмотритесь к тем, кто несет нам эту самую свободу — к Собчакам, поповым, Заславским, да и к Горбачевым, ельциным, Яковлевым, шеварнадзе тоже… Попомните мое слово, это новоявленные иуды…».

Анатолий Дмитриевич говорил что‑то еще, но мне запомнилось именно это. Эффект от встречи с молодыми депутатами России оказался совершенно иным, нежели ожидалось.

За бескомпромиссность суждений, за нескрываемую русскость и патриотизм оппоненты как только ни называли Знаменского: и ортодоксом, и коммунистом (кстати, членом партии он оставался до самой кончины), и патриотом, и даже сталинистом. Вот это последнее, «сталинист», звучало применительно к Знаменскому, мягко говоря, странно. Однажды, в разговоре о том, как многие, казалось, прежде порядочные люди перебежали в лагерь «демократов», я спросил: «А почему, Анатолий Дмитриевич, вас считают сталинистом?..». «Может, потому, — ответил он, — что я провел свою молодость в сталинских лагерях?». Улыбнулся многозначительно, помолчал, потом вполне серьезно сказал: «Имейте в виду: в название «сталинские лагеря» лукавцы вложили большую долю лицемерия. Зачем, скажем, обижать Ежова, Ягоду, Берию?.. Да только ли их! Я не знал ни одного русского начальника ГУЛАГа. В этой системе действовали совсем другие люди — коганы, берманы, Френкели… Теперь их дети и внуки поносят Сталина, приписывают ему все беды и преступления. Но ведь это явное искажение истории…».

Несколько ранее, когда авторитет партии еще не был окончательно расшатан Горбачевым и его компанией, когда за всеми публикациями незримо следило недремлющее око (цензура), ежемесячник «Кубань» начал печатать главы из нового романа Анатолия Знаменского «Золотое оружие республики», названного потом дилогией «Красные дни». На секунду отвлекусь: кто читал этот роман, думаю, согласится со мной — его одного достаточно, чтобы автору стать известным и уважаемым писателем. Я в ту пору работал в «Кубани» заместителем редактора и довольно часто общался со Знаменским в связи с публикацией его романа. Что скрывать, мы не особо вчитывались до набора в его рукопись, хорошо знали: Анатолий Дмитриевич не только талантливый прозаик, но и сам отменный редактор. Кстати, это качество — умение редактировать — доступно далеко не всем писателям, а лучше сказать, не многим, даже единицам. И вот однажды, когда корректура номера была уже готова к вычитке, заявляется

Знаменский и говорит: «Я свою главу из номера должен забрать. Если хотите, дам новую, вот она». У нас немая сцена: чтобы Знаменский дергался?.. Включал задний ход? Невероятно! Он: «Потом все расскажу». Забрал главу. Заменили. Подобное в течение ряда лет повторилось дважды или трижды. Но после первого раза я уже знал причину, он рассказал мне о ней во время прогулок по зеленой лужайке.

Роман «Красные дни» — произведение исключительно острое, с какой стороны ни возьми — с классовой, политической, социальной, национальной… Анатолий Дмитриевич, наученный горьким опытом с юношеских лет, чутко ориентировался в политической обстановке и потому, оказывается, заменял уже набранные в типографии главы, чтобы нас, редакцию, не подставить. «Мне‑то что, — добродушно похихикивал он, — с меня как с гуся вода, а вас могут и к ногтю прижать или разогнать. Как, например, это случилось с журналами «Волга» в Саратове, с «Авророй» в Ленинграде…».

Согласимся: не всякий автор способен на такой поступок.

Наши беседы с Анатолием Дмитриевичем, в зависимости от места встречи, носили разный характер. Если это происходило в официальной обстановке, будь то у меня в «Кубанских новостях» или в Союзе писателей, беседа обычно касалась дел текущих, насущных. Когда же мы встречались вечерами на зеленой лужайке у его дома или, скажем, в выходной день в его квартире, что случалось не так часто, там круг вопросов заметно расширялся и, конечно, в основном за счет литературы. Анатолий Дмитриевич обладал энциклопедическими знаниями, хотя формально, как уже сказано, он не имел высшего образования. «Свои университеты я прошел на Севере, в Коми, — в который раз напомнил он. — Там я общался с умным народом — с академиками, композиторами, писателями… — замолкал вдруг и под характерное «кхэ — кхэ» добавлял: — Вообще дураков в лагеря не сажали… Кхэ — кхэ… Это факт».

Знания его были не просто обширными, но глубокими. Думаю, за полный университетский курс литературы Знаменский знал о писателях все: кто, когда и что написал, что послужило поводом, какой имел резонанс, в каких журналах или издательствах печатался… В нем, даже в зародыше, не проглядывался нигилист-отрицатель всего и вся, «акромя себя», столь распространенный в среде пишущей братии. Он умел объективно оценить творчество и тех, кто ему близок и дорог — «ты мне друг, но истина дороже» — и тех, кому он явно не симпатизировал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)